El proyecto editorial brasileño Malha Fina Cartonera nació hace diez años con el propósito de publicar a escritores y escritoras de la lengua portuguesa, pero sobre todo de recuperar y mostrar en el país textos y autorías inéditas del resto de Latinoamérica y del Caribe. Gracias a sus libros, editados de manera bilingüe, escrituras de Cuba, Puerto Rico o de Venezuela son leídas en portugués y también en su idioma original.

En esa suerte de ciudad que parece ser la Universidad de São Paulo (USP) —que se nutre de edificios y de todo ese derroche bien brasileño que suele debatirse entre el mato, la arboleda y la brea—, se ubica, sorteando lo laberíntico de la Facultad de Letras, el espacio-taller donde se realiza el trabajo del proyecto editorial Malha Fina Cartonera.

Como cada lunes, el equipo se reúne para comentar y resolver diferentes cuestiones, o en el caso de este lunes organizar una feria de publicaciones donde participarán con la editorial. Idalia Morejón Arnaiz, directora de Malha Fina, junto con Guilherme, Paloma y Karina conviven con los tantos objetos del lugar: las mesas, la tabla donde se prepara el material, donde se corta, y se perfora y se costura. Hay colas de pegamento, punzones y reglas, todos los insumos que se requieren para ese trabajo casi quirúrgico que supone la encuadernación artesanal.

En un armario se apilan cientos de ejemplares, novedades o algunos libros que no se movieron tan bien. Idalia selecciona algunos de los títulos, sobre todo quiere poner la atención en las tapas. Si bien al comienzo no le daban tanta importancia, usaban principalmente técnicas como el esténcil, a día de hoy es un elemento fundamental del proceso.

Idalia muestra la última publicación de la editorial: Janeiro, del argentino Fermín Vilela. En sus tapas se plasma el gusto de la directora por la técnica del collage. En las distintas cubiertas se combinan diversos recortes que desenterró de revistas antiguas. En su primer poema “Dedo acusador”, anotan los versos de Vilela:

En los morros de Cantagalo

(Fermín Vilela)

dicen que cierta sangre bajará a las favelas

a los pasillos y terrazas de todo Río

Malvenidos, los tantos ojos. Malvenidos.

Se trasladan esos mismos versos al portugués:

Nos morros de Cantagalo

(Fermín Vilela)

Dizem que certo sangue descerá às favelas,

Aos corredores e terraços de todo o Rio.

Malvindos, os tantos olhos. Malvindos.

Este poemario, como tantos otros de la editorial, se presenta en una edición bilingüe.

Se cuenta que el escritor Jorge Luis Borges le decía a su traductor que no quería que escribiera lo que él decía, sino lo que él quería decir. Una manera de traducir que invoca al diálogo, a la conversación, al comprenderse a fondo, a trasladarse en la cabeza, en la mente, en las vísceras y en la experiencia del otro. Es este sentido Idalia resalta lo trascendental de la traducción, de ahí la relevancia de la labor emprendida por Malha con las ediciones bilingües: “Es muy importante salir de Brasil, un país que es casi como un continente, así como tener un contacto con el resto de Latinoamérica”, opina.

La traducción, como llave y puerta que permite y promulga el multilingüismo, refiere a la posibilidad y al acto revelador que une a las diferentes lenguas y por ende a las culturas y saberes. Con esta mirada, Malha Fina Cartonera rompe de alguna manera la brecha idiomática que existe entre Brasil y el resto de Latinoamérica y el Caribe, que no solo habla de frontera, habla ante todo de identidad. En esa palabra traducida, que también es palavra traduzida, se aproximan, se acercan los mundos, afloran las grietas.

Traducir hispanoamérica en Brasil (y otras contribuciones del libro cartonero)

Malha Fina fue creada en 2015 por Idalia y Tatiana Lima Faria. Desde su inicio, tuvo siempre dos objetivos: por un lado, publicar autores y autoras en portugués y, por otro, textos de la literatura y escritura hispanoamericana que nunca hubieran sido publicados en Brasil.

Así, junto con autores lusoparlantes como José Luiz Peixoto o Bernardo Carvalho, se encuentran esos tantos poetas y escritores hispanohablantes: “Son textos que solo nuestro proyecto ha traído al Brasil”, recalca; y ese es sin duda uno de los grandes logros de esta editorial cartonera.

Si bien es consciente de que el trabajo de la cartonera no tiene un lugar mercantil, su objetivo y función son intachables: “Nuestros libros son una contribución porque pueden ser usados como material para el aula, como bibliografía, pero además ayudan a desarrollar un lado crítico. No hay una contribución económica, no están en las librerías, su contribución tiene que ver con llenar un vacío, tienen una repercusión intrínseca, no mediática”, defiende Idalia.

Y entonces desempolva un ejemplar donde inscrito manualmente se lee Mostra de poesia venezuelana. “Es una selección con un criterio más historiográfico, aparecen los grandes nombres de la poesía de Venezuela. El valor de este libro es grande, porque es la primera antología de poesía venezolana que se hizo en Brasil”, relata, mientras hojea y tantea alguna de las páginas y, seguramente, hace un fugaz repaso en su cabeza de aquel momento de trabajo.

El catálogo integra, a día de hoy, a autores de Cuba como Omar Pérez, de Puerto Rico, como Eduardo Lalo; venezolanos como Julieta Arella; y también argentinos, como el mencionado Fermín Vilela. Hay además una voluntad de seguir ampliando estas ediciones bilingües. Idalia reconoce la importancia de traer autores de Latinoamérica y del Caribe porque existe un gran desconocimiento. Menciona la ignorancia respecto de lo que está pasando, por ejemplo, en Puerto Rico, de lo que se escribe allá. “Nadie sabe nada de allá. La gente solo conoce a Bad Bunny”, reflexiona y se ríe, solo un poco, y no se ríe al mismo tiempo.

Idalia, que nació en Cuba, sin duda busca enmarcar y vislumbrar las escrituras de aquella isla que la acunó. Retoma el trabajo de Antonio J. Ponte, un escritor cubano al que le publicaron el libro 2 ensaios, que como su nombre indica, compila dos ensayos que se centran en la figura, desde un lugar algo desacralizado, de José Martí: “Ponte es uno de los escritores vivos cubanos más importantes. Por ahí dicen que el escritor vivo más importante de Cuba es Leonardo Padura, pero eso es mercadología, propaganda para vender libros. No es así, es así aquí”.

Aunque Malha Fina se ubica en el ámbito universitario, no pretende crear un diálogo académico, o no exclusivamente, todo lo contrario, sus colaboradores y su foco es otro, lo que les interesa es el contacto con la sociedad: “No hay académicos escribiendo los prólogos o textos introductorios de los libros. No nos interesa. Y nuestros traductores son en general alumnos de la facultad que están vinculados al área de español, pero también mi hijo que no es de esta facultad ha colaborado como traductor”, explica la directora.

En este sentido también destaca que las editoriales cartoneras tienen muchas virtudes, pero una sin duda es la solidaridad:

“Recuerdo que hace muchos años me encontré con Washington Cucurto [fundador de Eloísa Cartonera] en un evento de Recife, y fue un yo te llevo, tú me llevas. Es así: él me lleva los libros para allá, yo le traigo los suyos acá. Y con estas ediciones bilingües no se necesita saber portugués, porque están en español, y para nosotros es muy bueno este intercambio”.

Un mapeo por la narrativa cubana actual: la letra del nómade

Idalia, que lleva 27 años en Brasil, que ya se autopercibe como una senior paulista, no deja de tener presente su Cuba natal, porque no hay cómo no arrastrar el lugar de dónde venimos, de donde tuvimos por voluntad o no, que partir. En este sentido, el espacio de la cartonera le permite rebuscar y seguir en contacto con la escritura de cubanos y cubanas, casi todos exiliados, migrados, o desterrados. Destaca que a la hora de publicar a sus compatriotas le motiva que se tomen en serio la literatura, pero sin caer en los mismos tópicos sobre Cuba; una literatura, en palabras de Idalia, “algo más creativa, más independiente de un contexto”.

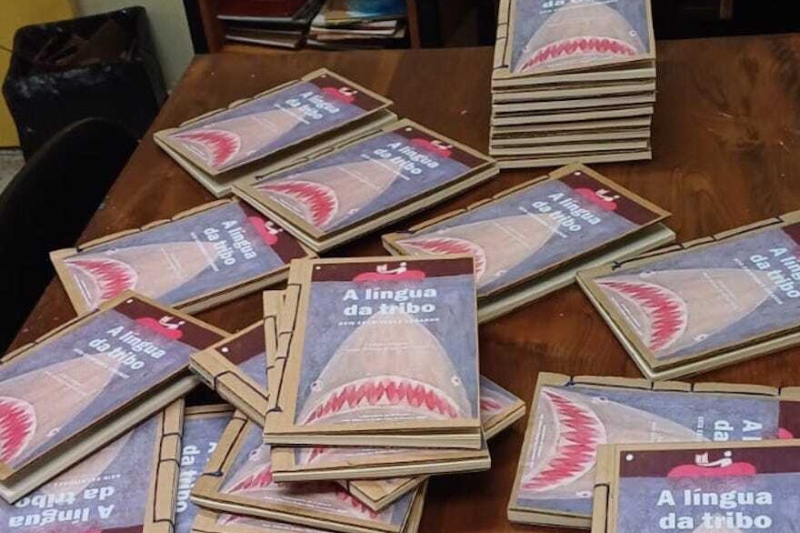

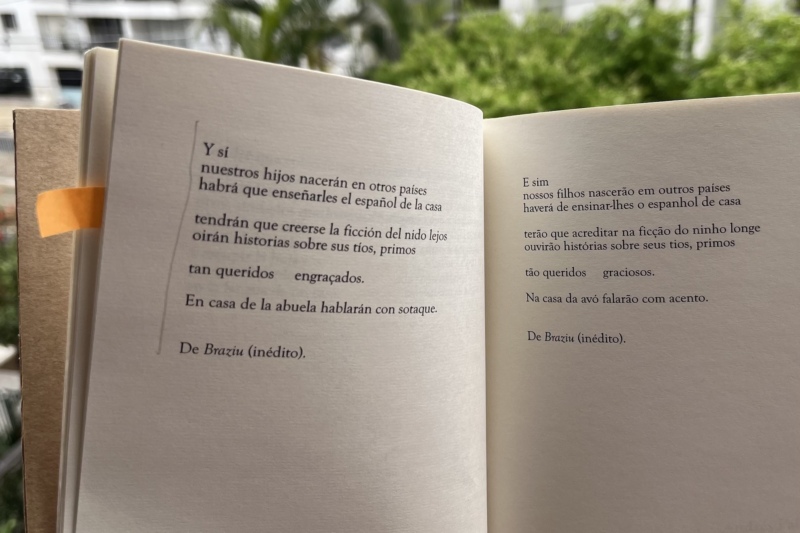

Fue durante la pandemia cuando surgió la antología La lengua de la tribu (A língua da tribo): seis relatos de escritores cubanos como Carlos A. Aguilera, Guillermo Loyola Ruíz, o María Cristina Fernández. Fue la propia Idalia quien seleccionó y organizó. Además de la calidad, buscó que todos los autores vivieran fuera de Cuba, y tal vez por esto se tejió un hilo narrativo marcado en gran parte por el desplazamiento. Entre los párrafos e historias recae el peso del país que se dejó, el peso del país en el que se vive, ese de acogida. También el peso del retorno, un retorno que a veces es tan solo pasajero, este sin duda se hace presente en el libro. Volver sin ser la misma, volver casi pareciendo una turista, una foránea.

En esta compilación Idalia decidió incluir un cuento suyo, algo que nunca había hecho, pero el personaje protagonista, Poquita Cosa, encajaba en esa idea de libro que estaba armando. En el cuento, Poquita Cosa es una mujer que vuelve a la isla después de muchos años, en ese retorno el enfrentamiento se concentra en el duelo por la memoria del pasado. Idalia explica que lo escribió allá en Cuba, que al igual que Poquita Cosa, volvió después de muchos años, y que la experiencia fue horrible. “Estuve 14 años sin poder ir, y yo creo que el viaje no se completa si no tiene una vuelta. Yo quería llegar y ser como siempre fui, y que continuaba siendo, pero las personas no me dejaron. Había olvidado que era difícil… y no fue una experiencia buena. Las personas esperan que resuelvas todos sus problemas, las personas te observan como extranjera, no te consideran del lugar simplemente porque no estás ahí pasando las mismas dificultades. Y eso te transforma en alguien que tiene que tener una responsabilidad, y fue muy triste, porque tampoco las podía satisfacer”, recuerda, y, sin duda, se le enmudecen las palabras.

Idalia entiende que, en general, el cubano migra para el hemisferio norte, Europa o EE. UU., “sobre todo Miami es el modelo”, puntualiza, pero que ella no, ella se quedó en Brasil, en Latinoamérica, un lugar donde el pasaje a Cuba no sale 100 dólares, como sucede en la ciudad estadounidense, sino 1.000.

La escritura (y el portuñol) como patria, como lar: desplazamientos venezolanos

Así como Fernando Pessoa afirmaba que la lengua es su patria, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi —exiliada desde hace más de cincuenta años en España—, escribió en uno de sus poemas:

¿cuál es mi casa?

(Cristina Peri Rossi)

¿dónde vivo?

Mi casa es la escritura

la habito como el hogar

la escritura es mi hogar.

Hay algo de esta búsqueda de hogar, que tiene que ver con ese reconocerse junto a otro/s (y que tal vez se encuentre a través de la literatura y la escritura), que motivó otra de las antologías poéticas de Malha Fina Cartonera. El libro La lengua de mi casa (A língua da minha casa) convocó a varios poetas de Venezuela que tuvieron que migrar al Brasil. La poesía como espacio de convivencia, la poesía como nueva casa y posibilidad de encuentro, de vecindad, de comunidad, para esa diáspora que no hace sino aumentar cada año.

El libro lo abre un poema de la poeta Cristina Gutiérrez Leal:

Si te sobrevivo casa…

(Cristina Gutiérrez Leal)

ningún lugar me será imposible

Todos los poetas de esta antología, que se presenta en versión bilingüe, ya habían publicado antes. Para Idalia es un proyecto con personas que califica de admirables, un libro que vislumbra sin duda la perseverancia de estos poetas: “Hay que tener mucha fuerza de voluntad para llegar a un lugar nuevo, empezar de cero, y aun así perseverar en la poesía, no renunciar a tus proyectos literarios, poéticos, porque muchas veces la vida cambia tanto que no se consigue continuar, uno termina desconectándose”.

Además del desafío de la tierra, de volver a armarse una vida (en uno de los poemas, Paola Valencia Villalobos, habla de “Un nopais”), está el gran conflicto del idioma, conflicto para quien la lengua funciona como herramienta de comunicación, conflicto para quien el poema se resuelve como aire vital para su existencia. En esta antología se reivindica si no el hogar, la sensación de hogar, también la posibilidad de reconstruir, desde la lengua, el mundo afectivo.

Leemos en el poema “Jaula”, de Katherine Gomes De Freitas:

la lengua es una casa

(Katherine Gomes De Freitas)

y outras veces

uma gaiola

Se deja entrever cómo el portuñol se hace eco entre los versos, se inserta con la misma naturalidad con la que lo inserta el recién llegado. Un portuñol que, según Idalia, no tiene un objeto o propósito estético (y menciona autores como el brasileño Wilson Bueno que buscaba la experimentación lingüística): “Aquí todo está vinculado a una experiencia radical. Y ese portuñol no es a propósito, es alguien que está viviendo la experiencia de cómo el portugués va entrando y penetrando”.

Idalia reconoce que fue muy conmovedor presenciar esta experiencia que siente que no le es ajena, entiende también que algo a lo que se enfrentaron los poetas, o que evidenciaron, es que el lenguaje que aprendes y se añade en la nueva realidad, muchas veces no tiene que ver con la realidad de la que se viene, o no hay una correspondencia, y por ello no se consigue traducir en la lengua materna, porque tendría algo de falso, porque en verdad no existe. “¿Cómo vas a traducir al español açaí?”, se pregunta, “es un fruto de aquí, es una cosa de la selva amazónica, del norte, es un término que queda enclaustrado en su propio origen, en su propio idioma”, especifica.

Y es que, efectivamente, hay muchas palabras, expresiones y modos, cuyo uso se conforma por un contexto, por una realidad concreta, que tienen que ver con lo cultural, con la identidad, con esos usos propios que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo: “En Cuba no hay muchas cosas que existen aquí, que tienen que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, mi hijo con nueve o diez años me preguntó por qué no le llamaba ‘filho’, y yo le decía porque yo no soy una ‘mãe’ brasileña que dice ‘filho’, soy una ‘mãe’ cubana y la ‘mãe’ cubana llama a los ‘filhos’ pelo ‘nome’, es difícil para mí decir ‘filho’, es una cosa cultural, pero te amo de la misma manera. Me di cuenta de cómo la afectividad a través de la lengua es importante”, relata Idalia, mientras cuenta que cuando llegó a Brasil su hijo tenía seis años, entonces se alfabetizó en portugués, pero que ella siempre le habló en español porque no quería que lo perdiera. Aun así, reconoce que el español es su segunda lengua, porque a “língua que ele sente a vontade é o portugués”.

El catálogo de Malha Fina se presenta como un proyecto desafiante, un espacio que concede que ciertas voces salgan a la luz, vuelen y, sobre todo, sean leídas. Tiene, sin duda, un mirar migrante también, una defensa de que esas letras no solo fluyan, sino que lo hagan traducidas y en su idioma original, sin importar las fronteras. Haciendo un recorrido por sus títulos se aprecia la huella clara de Idalia en sus autorías.

El día se va cerrando en la ciudad y en la facultad va terminando también la reunión del equipo. Rescatan algunos títulos que irán apareciendo en el próximo año: la cubana Legna Rodríguez Iglesias, la escritora argentina, Alejandra Bosch (que tiene una editorial artesanal, Ediciones Arroyo), o un poemario de Nicole Cecilia Delgado, en el que trata su vuelta a Puerto Rico.Además, cuentan que van a publicar un libro de Arturo Desimone, un escritor, poeta y artista de Aruba, un poemario escrito en papiamento. “Cuando nos llegó la propuesta no daba decir que no”, asiente Idalia. Lo lanzarán en su edición original, con traducción al portugués. Relata la directora que el poeta venezolano Jorge Montoya estuvo a cargo de este libro, un libro que intentó colocar en algunas editoriales, un libro que como tantos otros adoptó y deseó publicar la Malha Fina, y así tal vez acercar ese idioma apenas hablado en tres islas del Caribe, al Brasil, y por qué no, al mundo entero también.

Contenido relacionado:

Gabriela Mistral: el viaje de un alma libre y comprometida

Educación, migración e innovación social: la lengua y la cultura como abraço

Alfonsina Storni: la poeta que nació en Suiza para encontrar en Argentina la raíz de su palabra

Es licenciada en Filosofía y Periodismo entre España e Inglaterra. Recuerda que su primer trabajo fue como librera en un pueblo del sur de Madrid. Un año después del 15-M —movimiento en el que participó activamente, como tantos de su generación— decidió dejar España y migrar a Buenos Aires, un lugar que la atraía por su cultura y, sobre todo, su literatura. Lo que pensó como una estadía breve se convirtió en once años de su vida y en una forma de estar en el mundo.