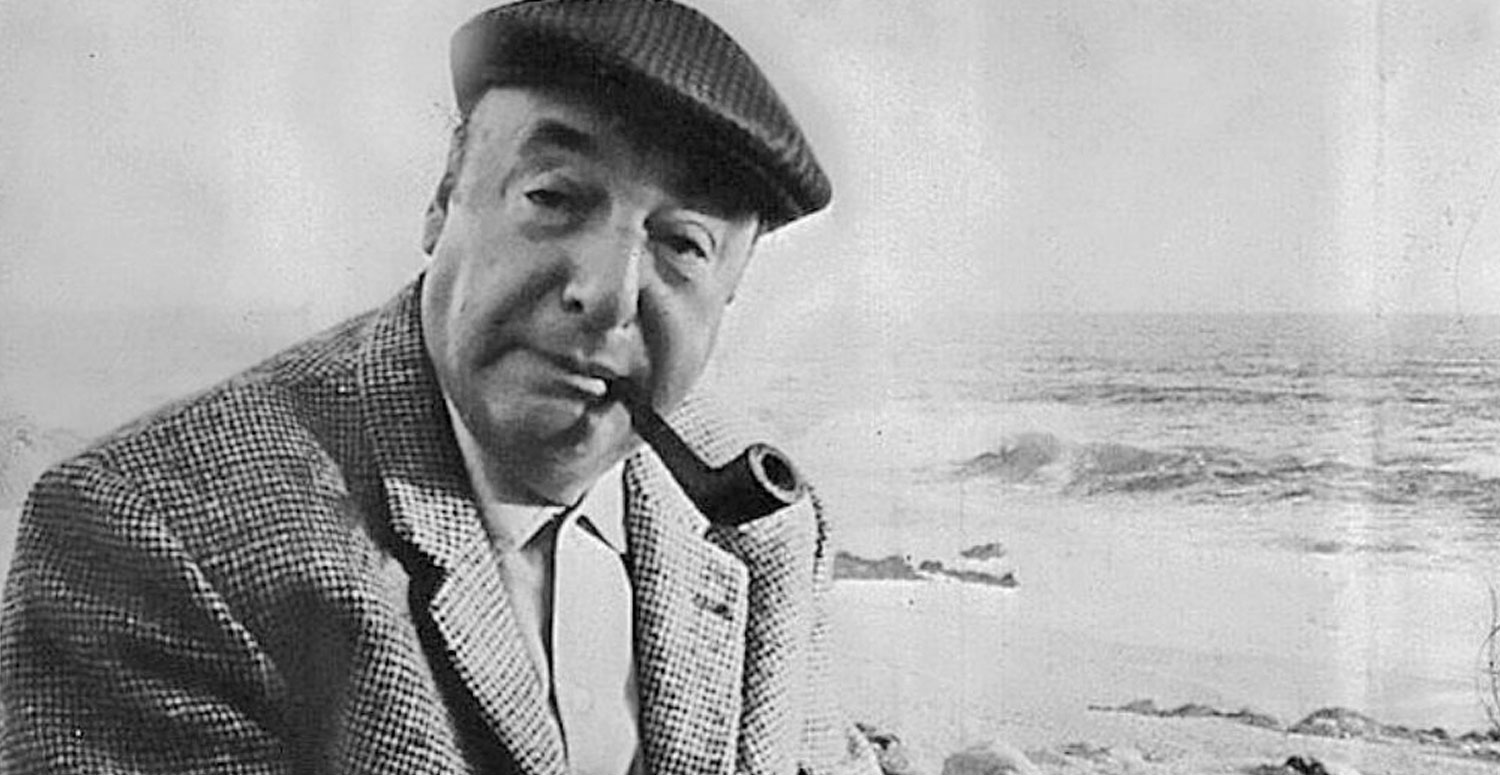

El 23 de septiembre del año 1973 fallecía el poeta chileno Pablo Neruda, luego de transitar, según la historia oficial, por una enfermedad terminal. Llamativamente 12 días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet al presidente constitucional Salvador Allende, cercano a Neruda.

Un 12 de julio de 1904 nacía el ciudadano chileno Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, conocido literariamente bajo el seudónimo de Pablo Neruda, quién 69 años más tarde, un 23 de septiembre de 1973 lo encontraría una muerte llena de interrogantes.

Nacido en la zona central chilena, en la ciudad de Parral, fue criado en Temuco, al sur del país. Hijo de una maestra y un obrero del ferrocarril creció en un entorno marítimo, rodeado del bosque austral nativo de la Araucanía, Patagonia trasandina.

Entre sus hitos biográficos se destacan el año 1921 por su mudanza a la capital del país, Santiago, a estudiar pedagogía. En el año 1923 publica su primer libro, Crepusculario, y al año siguiente Veinte poemas de amor y una canción desesperada. A partir del año 1927 comienza su derrotero político, ocupando cargos de diplomático en representación de su patria. Es Cónsul en Birmania, en Singapur, en Buenos Aires, en Barcelona, en Madrid y en México, entre las ciudades más destacadas. En 1945 es elegido Senador nacional de la República de Chile, se afilia al Partido Comunista y es galardonado con el Premio Nacional de Literatura.

Perseguido por el gobierno de González Videla, al cual había apoyado para llegar a la presidencia del país, se escapa en 1949 vía Buenos Aires hacia su exilio europeo. Regresa a su país en 1952 luego de cesar la persecución política en su contra. En esta esta etapa es ampliamente reconocido, llegando a ser precandidato a presidente por el Partido Comunista, candidatura luego declinada en favor de Salvador Allende, amigo personal del poeta. En 1970 es nombrado embajador en Francia. En 1971 resulta ganador del Premio Nobel de Literatura. Su prolífica obra literaria abarca 45 libros, traducidos a más de 35 idiomas en todo el mundo.

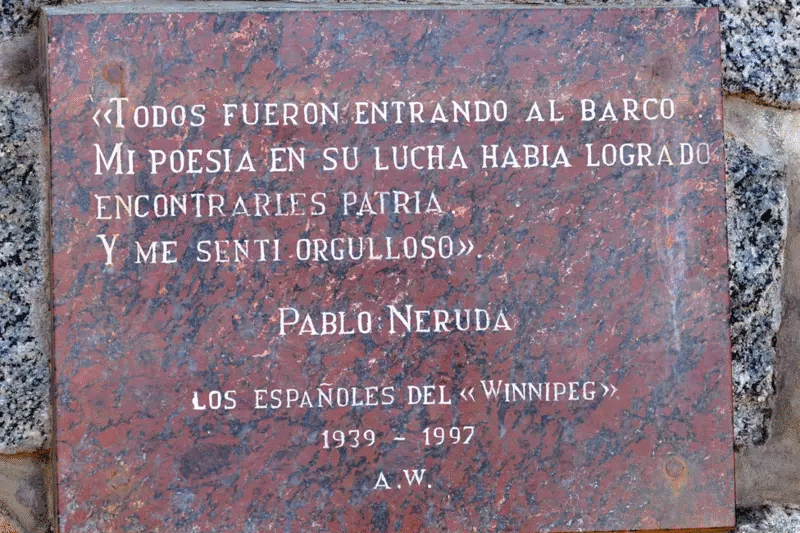

Ante mi vista y bajo mi dirección, el navío debía llenarse con dos mil hombres y mujeres. Venían de campos de concentración, de inhóspitas regiones, del desierto, del África. Venían de la angustia, de la derrota y este barco debía llenarse con ellos para traerlos a las costas de Chile, a mi propio mundo que los acogía.

Pablo Neruda, El Winnipeg y otros poemas

El poeta y la realidad de su tiempo

En sus años de estudios superiores convive con escritores nacionales de su tiempo, con los cuales integra la bohemia literaria de la época, resultando protagonista en las celebraciones estudiantiles de la federación chilena.

A su paso por Buenos Aires el poeta chileno conoce a quienes integraban la vanguardia literaria porteña: Raúl Gozález Tuñón, Oliverio Girondo, Norah Lange y Jorge Luis Borges, entre otros.

Amigo de Federico García Lorca, con quien se conoce en Argentina, profundiza su relación en España, siendo acogido por los integrantes de la generación literaria del 27, entre los cuales se encontraba Rafael Alberti, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda y José Bergamín, como los más relevantes.

La guerra civil española es el escenario político a partir del cual inicia un activismo internacional por la defensa de la libertad y la república española. Con fuerte eco en su corpus poético, se relaciona con Cesar Vallejo para fundar el Grupo Hispanoamericano de Ayuda a España y junto a Nancy Cunard en París, la revista “Los poetas del mundo defienden al pueblo español”. En esta línea, posteriormente en Chile organiza la Alianza de los intelectuales, en defensa de la cultura, un movimiento pacifista y antifascista.

En México su obra Canto general, lo lleva a relacionarse con los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes participan artísticamente en las guardas de ese reconocido texto.

Del viaje de Winnipeg al poema flotante

Una hazaña personal, colectiva. Una experiencia transnacional capaz de unir a dos continentes a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de aumento del fascismo en algunos lados y del socialismo en otros. Donde el capitalismo recién comenzaba a mirarse el ombligo y quienes levantaban las banderas antiimperialistas en nuestra América encarnaban en figuras de grandes intelectuales, de personas comunes de su tiempo o simplemente artistas, escritores.

En 1939 Chile vivió un momento bisagra de cara al futuro, no sin controversia, a favor o en contra entre partidos de derecha y el gobierno del Frente Popular, por la llegada de un barco humanitario con exiliados y perseguidos políticos españoles, expulsados de su tierra por la Guerra Civil (eufemismo para no decir abiertamente por el régimen autoritario a imponerse por muchas décadas: el franquismo).

La llegada del barco Winnipeg con más de 2200 emigrantes españoles a la república de Chile fue una travesía pensada, planificada y gestionada por Pablo Neruda para salvar a refugiados republicanos españoles hacinados en campos de concentración, en la frontera entre España y Francia. Exiliados luego de huir de la represión, llegarían a Chile el 3 de septiembre del año 39, desembarcando en el puerto de Valparaíso.

Designado por el presidente Cerda como “Cónsul para la inmigración española”, el político, diplomático y poeta chileno desarrolló toda una articulación de ayuda latinoamericana y francesa. Las ciudades de Rosario, Buenos Aires y Montevideo, por caso, fueron los lugares donde se organizaron elementos solidarios con esa causa histórica. El Partido Comunista francés, una de las organizaciones en sumar su ayuda, también trabajó en la puesta a punto de la embarcación que traería a las personas migrantes, exiliadas.

¿Se imaginan hoy a una figura del tenor de Pablo Neruda, logrando abrir los brazos de una nación, de un gobierno y de un presidente para acoger a personas migrantes, a quienes por diversos motivos migran de su país de origen a otro, ante tanta crisis de movilidad humana, de discursos xenófobos y políticas anti inmigratorias en occidente? ¿Cómo lo imaginan?

Una muerte llena de interrogantes

El deceso del gran poeta chileno se produjo en una clínica de Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973, apenas doce días después del golpe de Estado. En aquel momento, la versión oficial lo atribuyó a un cáncer de próstata en estado avanzado. No obstante, las sospechas sostenidas por sus familiares en torno a la posibilidad de un asesinato han constituido una constante en el debate público y jurídico sobre las circunstancias de su muerte.

Desde entonces, se han desarrollado diversas declaraciones, peritajes forenses y diligencias judiciales que, en lugar de disipar las incertidumbres, han profundizado los interrogantes en torno al fallecimiento del poeta. En este marco, en 2024 la justicia chilena resolvió reabrir la investigación sobre su muerte y ordenó la realización de nuevos estudios periciales. Un equipo interdisciplinario de las universidades de McMaster (Canadá) y Copenhague (Dinamarca) concluyó que Neruda no falleció a causa del cáncer de próstata que se había consignado oficialmente, al tiempo que identificó en uno de sus molares la presencia de Clostridium botulinum, bacteria capaz de generar toxinas de carácter letal. Si bien no lograron establecer el mecanismo a través del cual dicha sustancia ingresó a su organismo, los investigadores no descartaron la eventual participación de “terceras partes” en el proceso que condujo a su deceso. En consonancia con estos hallazgos, el ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, declaró a mediados de 2024 que las últimas pericias realizadas sobre los restos exhumados del escritor evidenciaron “una concentración inusual de agentes tóxicos”.

Para la familia de Pablo Neruda, su muerte constituye un asesinato. Esta posición ha sido reiterada en distintas ocasiones por Paola Reyes Romero, sobrina nieta del escritor, abogada y representante legal de la familia en calidad de querellante frente al Estado. En este contexto, las autoridades chilenas han enfatizado el compromiso gubernamental con el esclarecimiento de los hechos, destacando que dicho proceso resulta fundamental para establecer si el poeta fue o no víctima de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Contenido relacionado:

Gabriela Mistral: el viaje de un alma libre y comprometida

Mario Benedetti: poesía para volver a la patria

Alfonsina Storni: la poeta que nació en Suiza para encontrar en Argentina la raíz de su palabra

Comunicador popular y digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Platense de pura cepa. Poeta. Pincharrata y peronista. Con ascendencia libanesa (Jasime), española (Giner), portuguesa (Dias) y autro húngara (Iurada).