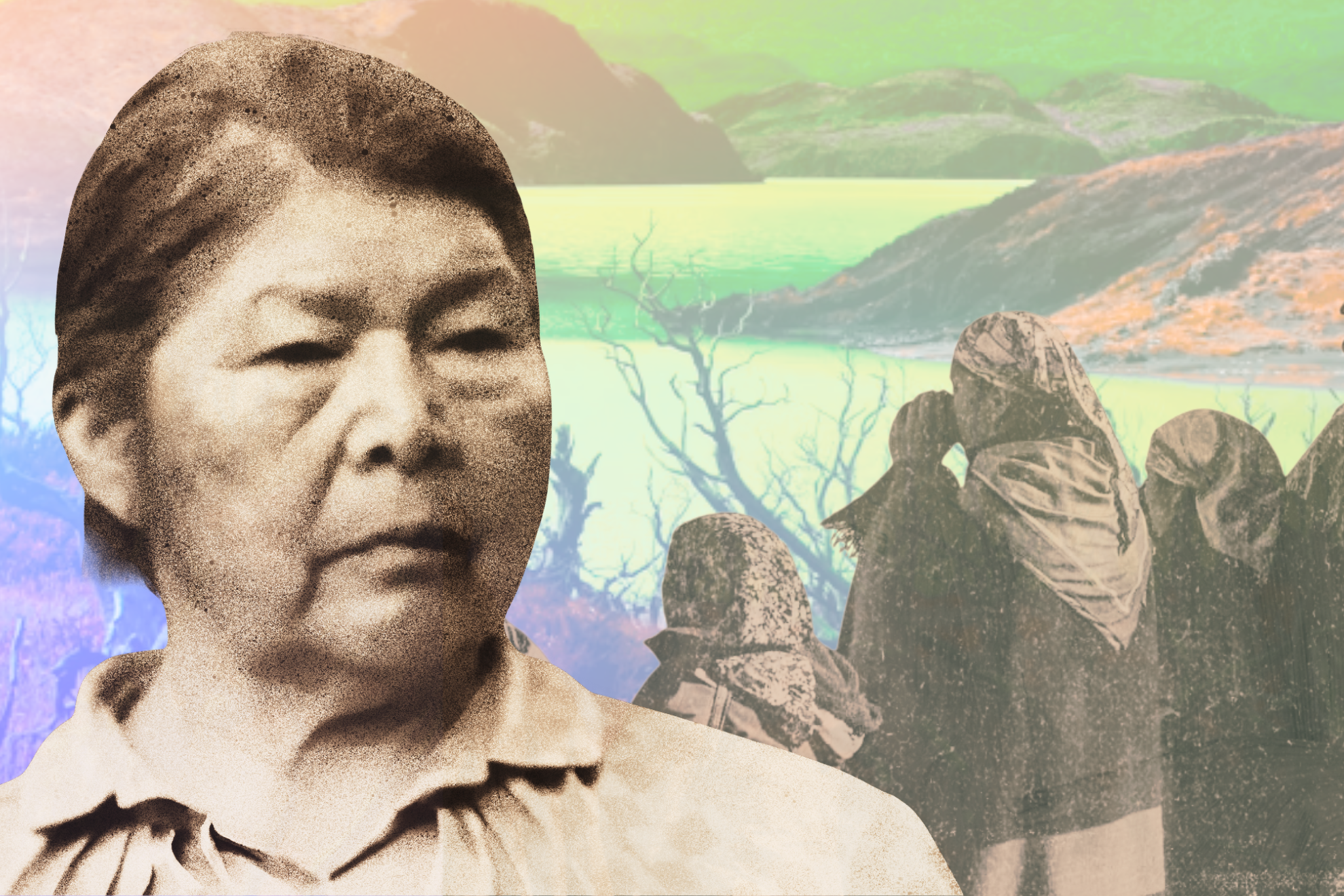

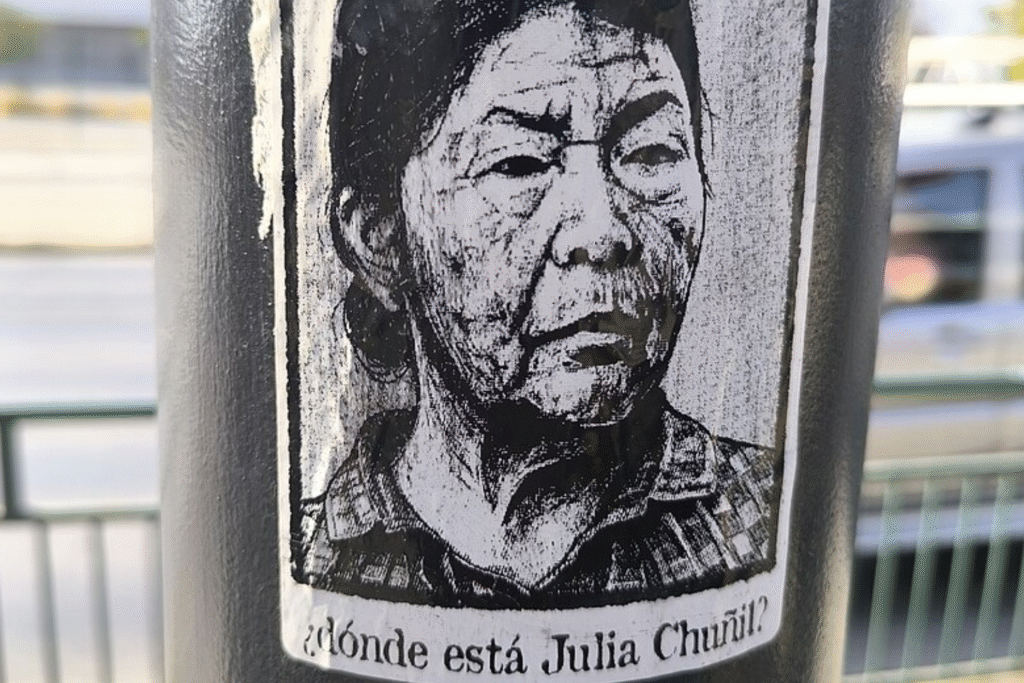

Julia Chuñil Catricura, lideresa mapuche de 72 años, desapareció en noviembre de 2024 mientras defendía el bosque nativo y las tierras ancestrales en la Región de Los Ríos, Chile. Sin embargo, las recientes revelaciones del expediente del caso sugieren que fue asesinada. A casi un año de su desaparición, las comunidades mapuche y organizaciones sociales convocan a una marcha nacional el 8 de noviembre para exigir justicia y romper el cerco de impunidad.

El 8 de noviembre de 2024, Julia Chuñil Catricura, lideresa mapuche de 72 años, presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel en la Región de Los Ríos (Chile), salió como cada día a recorrer el cerro junto a sus animales. Tanto ella como su perro “Cholito” nunca volvieron. Y desde entonces, se encuentra desaparecida.

Julia era reconocida en su comunidad por su vida sencilla y firme compromiso con la defensa de las tierras ancestrales mapuche. Desde 2014, cuando la comunidad obtuvo el reconocimiento oficial de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) de Chile, ella había liderado la recuperación y protección de unas 900 hectáreas de bosque nativo en Los Laureles, en la comuna de Máfil. Allí construyó su casa sin luz eléctrica, se abastecía de agua de vertiente y convivía con sus animales —caballos, vacunos, cerdos y perros—, a quienes cuidaba especialmente. “Ella hablaba con los animales, y parecía que ellos la entendían”, recordó su nieta Lissette Sánchez en el Encuentro de Defensoras Territoriales Abya Yala/Sur en agosto de 2025. La defensa del bosque y de ese territorio ancestral la ubicó en la mira de intereses forestales.

El 30 de septiembre de 2025, tras casi once meses de silencio judicial, las abogadas de la familia, Male Santana y Karina Riquelme, luego de insistir y sortear evasiones, pudieron acceder al expediente de la causa. Allí encontraron la transcripción de una llamada en la que el empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwanderter le confesaba a su padre que Julia había sido quemada. Morstadt, descendiente de colonos alemanes asentados en Chile en el siglo XIX y propietario del predio “La Fritz”, donde Julia fue vista por última vez, no es un personaje menor en la región. Beneficiado con la privatización de tierras durante la dictadura de Pinochet, sostiene vínculos con redes de poder económico y político en la Región de Los Ríos. A pesar de esto, nunca fue procesado y la fiscalía lo protegió hasta hace días ocultando durante días la información de la llamada.

“Es terrible para nosotros saber que a mi madre la quemaron. Por eso no la encontrábamos. La policía tenía esa información y la escondió”, declaró con dolor Pablo San Martín, uno de los hijos de Julia.

La investigación, a cargo del fiscal Jaime Calfil, ha sido denunciada por su sesgo ideológico y por intentar culpabilizar y hostigar a la propia familia allanando sus casas y deteniendo a sus integrantes menores de edad, entre otros actos aberrantes de quienes detentan un poder sustentado en el saqueo, el colonialismo racista, el fetichismo extractivista y la crueldad como el modo de relacionarse con los otros.

Tras su desaparición, la violencia también se ensañó con los animales que Julia había cuidado toda su vida: algunos fueron envenenados, otros baleados y atacados enviando de este modo mensajes amenazantes destinados a silenciar y detener la búsqueda de la familia.

A pesar de la interpelación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Gabriel Boric no activó nuevos recursos urgentes para esclarecer el caso. Mientras tanto, la comunidad y los movimientos mapuche convocaron a una marcha nacional el 8 de noviembre de 2025, al cumplirse un año de la desaparición, para exigir justicia y el procesamiento de Morstadt.

La familia de Julia afirma que la investigación intenta construir un montaje para desviar la atención del verdadero responsable. Su declaración puso en evidencia la doble dimensión del conflicto que atraviesan: el dolor por la desaparición de su madre y la lucha frente a un sistema judicial que —según sostienen— busca criminalizarlos para proteger al principal sospechoso. En este contexto, las organizaciones mapuche y de derechos humanos convocaron a una marcha nacional para el próximo 8 de noviembre, acompañada por una asamblea de coordinación destinada a promover movilizaciones simultáneas frente a las sedes gubernamentales de todo el país, con un acto central previsto en La Moneda, en Santiago de Chile.

Defender la tierra en América Latina: casi una sentencia de muerte

La desaparición de Julia no constituye un caso aislado. Según el informe 2024 de Global Witness, una organización internacional que documenta ataques contra defensores del ambiente, 146 personas fueron asesinadas o desaparecieron en el mundo por su activismo ambiental en ese año. América Latina concentra el 82% de esos crímenes, con Colombia (48), Guatemala (20) y México (18) en los primeros lugares. Desde 2012, se registraron más de 2.253 casos de asesinatos de defensoras y defensores ambientales en la región (Global Witness, Standing Firm 2024).

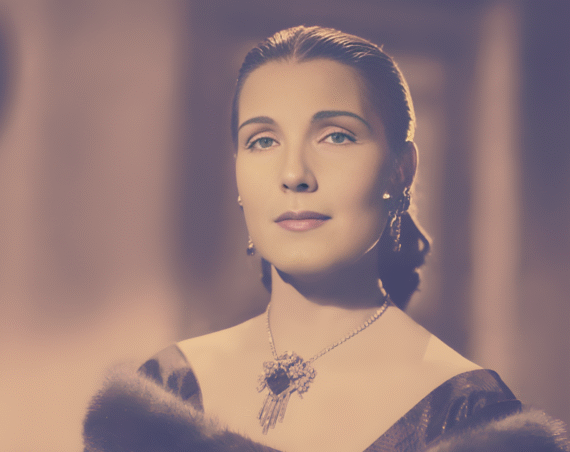

Chile ya había vivido otro caso emblemático: el de Macarena Valdés, una activista mapuche opuesta a la instalación de una central hidroeléctrica en la región de Los Ríos. En 2016 apareció muerta en su casa; la versión oficial habló de suicidio, pero las pericias y el testimonio de su familia señalaron un asesinato vinculado a su lucha ambiental.

Defensoras: ser mujer y ambientalista

Diversas investigadoras han acuñado el concepto de eco-feminicidios para nombrar los asesinatos de mujeres que defienden la tierra, el agua y los bosques, entendiendo que se trata de violencias que combinan el patriarcado con el modelo extractivista. Autoras como Maristella Svampa y Karina Bidaseca señalan que estas muertes no pueden analizarse sólo como femicidios aislados, sino como parte de un entramado de despojo territorial y criminalización de las resistencias.

El informe 2023 de Front Line Defenders, una ONG con sede en Dublín, contabilizó 300 asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el mundo, de los cuales 49 fueron mujeres. Aunque los hombres son mayoría entre las víctimas fatales, las mujeres defensoras enfrentan riesgos adicionales. La organización remarcó que las defensoras ambientales sufren violencias específicas: amenazas sexuales, campañas de difamación, hostigamiento a sus hijos, criminalización judicial. Además, en 2023, según la Fundación Escazú Ahora, se registraron en Chile amenazas contra 20 defensores ambientales, de los cuales el 65% fueron mujeres, mientras que para 2024 las cifras revelaron 47 casos de vulneración de derechos contra 27 personas defensoras ambientales, triplicando las cifras de años anteriores. Casi la mitad correspondió a agresiones físicas directas y el 70 % de las víctimas fueron mujeres, especialmente en las regiones de Valparaíso, Bío-Bío y Los Lagos.

Por su parte, un estudio académico publicado en Nature Sustainability en 2021 por Leah Temper, Daniela Del Bene y colegas analizó 523 conflictos socioambientales con participación de mujeres defensoras, basándose en el Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Los resultados revelaron que en sectores como la minería, el agronegocio y los megaproyectos industriales, entre un 25 y un 30% de las mujeres activistas fueron desplazadas de sus territorios debido a amenazas y violencia. El estudio concluyó que la persecución contra defensoras ambientales no depende de la “calidad democrática” de los países: incluso en Estados con instituciones sólidas, la violencia persiste porque está ligada al modelo extractivo.

En Argentina, la represión no escapa al sesgo de género. Investigaciones de la socióloga Maristella Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale, en el libro Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo (2014), muestran que tras las protestas contra el proyecto minero Agua Rica en Andalgalá (Catamarca), dos tercios de las causas judiciales abiertas recayeron sobre mujeres de las asambleas socioambientales. Este dato refleja tanto el rol fundamental de las mujeres en la defensa del agua y del territorio, como la represión selectiva que las criminaliza especialmente por su género .

En nuestro país, específicamente en Córdoba, la referente Sofía Gatica, integrante de las Madres de Ituzaingó Anexo, denunció desde comienzos de los años 2000 los efectos de los agrotóxicos sobre la salud de su barrio, donde se multiplicaban los casos de cáncer y malformaciones congénitas. Por su activismo recibió amenazas, agresiones físicas y campañas de desprestigio. A pesar de esto, junto a otras vecinas logró impulsar en 2012 un fallo histórico del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en el que se prohibieron las fumigaciones con glifosato y endosulfán a menos de 500 metros de las viviendas (Expte. “Aranda, Viviana y otros c/ Municipalidad de Córdoba”, fallo del 21 de agosto de 2012). Ese mismo año, Sofía fue reconocida con el Premio Goldman considerado el “Nobel ambiental” por su defensa del derecho a la salud y al ambiente sano.

Desplazarse para sobrevivir

El hostigamiento a defensoras no siempre termina en asesinato: muchas optan por desplazarse temporal o definitivamente para protegerse. El consorcio europeo ProtectDefenders.eu, que coordina programas de reubicación de personas defensoras de derechos humanos, informó en su reporte anual 2024 que durante ese año 10.595 defensoras y defensores recibieron apoyo en 113 países. De ese total, 72 activistas y 127 familiares fueron reubicados temporalmente debido a amenazas extremas. Estos números no distinguen entre activistas ambientales y otros perfiles, pero muestran la magnitud de la migración forzada de quienes defienden los derechos humanos.

A esto se suma un factor cada vez más evidente: los desastres ambientales y climáticos. El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) documentó que en 2023 hubo 26,4 millones de desplazamientos internos por desastres naturales en 148 países (Global Report on Internal Displacement 2024). Estos desastres entre los que se incluyen inundaciones, sequías e incendios forestales, entre otros, no afectan sólo a activistas, pero exacerban las condiciones de migración forzada, lo que sumado a conflictos territoriales y extractivos propician escenarios aún más violentos para las comunidades más vulnerables, entre las que se encuentran especialmente las campesinas e indígenas.

Escazú: un tratado pionero con deudas pendientes

El Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina, Chile y otros 13 países de la región, es el primer tratado ambiental del mundo que incluye un artículo específico (art. 9) para proteger a las personas defensoras del ambiente. Fue adoptado en 2018 y entró en vigencia en 2021.

Las conferencias de las partes (COP, por sus siglas en inglés, Conference of the Parties) son las reuniones donde los países adherentes evalúan el avance del acuerdo. La COP3 de Escazú se realizó en abril de 2024 en Santiago de Chile. Allí se aprobó el Plan de Acción sobre Defensores Ambientales 2024–2030, que estableció compromisos como:

- crear sistemas de alerta temprana,

- establecer protocolos de protección,

- fortalecer la cooperación internacional,

- generar mecanismos de seguimiento regional.

Sin embargo, informes de organizaciones de la sociedad civil señalan que la aplicación real en los países es mínima. En Chile, la ONG Escazú Ahora denuncia que sólo un 15 % de las medidas comprometidas han sido implementadas efectivamente. En el Reporte del Plan Nacional de Implementación chileno, también se reconoce que solo un 15 % de las medidas se ejecutarán de forma continua en el período 2024-2030, mientras muchas otras permanecen pendientes. Amnistía Internacional, por su parte, llamó a los Estados parte a acelerar la implementación del Plan de Acción por la profunda brecha entre compromisos y realidades.

Entre la muerte, el exilio interno y la migración forzada.

Julia eligió quedarse en su tierra, resistir y cuidar el bosque y su entorno. Esa decisión, política, la expuso a hostigamientos, intentos de soborno, ataques y finalmente a la desaparición. En contraste, otras defensoras han debido migrar dentro de sus países o al extranjero como única opción para seguir vivas. Ambas opciones, permanecer o resistir, están atravesadas por la misma violencia: el despojo de territorios, la impunidad empresarial y la complicidad estatal.

Su historia se conecta con la de otras mujeres defensoras del territorio en la región, como la hondureña Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en 2016 tras oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Berta, al igual que Julia, había advertido a su familia y a su comunidad que corría riesgo de muerte. Su frase, hoy emblemática : “¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!” sigue resonando como un mensaje urgente destinado a proteger la vida de quienes defienden los territorios.

Por eso, la respuesta internacionalista que reclama memoria debe incluir también el reconocimiento de estas mujeres como sujetas de protección en las agendas migratorias y de derechos humanos. El Acuerdo de Escazú abrió una puerta al establecer por primera vez la obligación de los Estados de proteger a defensoras y defensores ambientales, pero su implementación sigue siendo mínima. Nombrar estos crímenes como eco-femicidios o feminicidios territoriales y reconocer los desplazamientos que generan es un paso indispensable para visibilizar la magnitud de la violencia y exigir políticas efectivas frente al poder colonial, patriarcal, racista y extractivista.

Cada muerte o desaparición no sólo impacta en el tejido social, sino que también provoca desplazamientos forzados, fragmenta los vínculos territoriales y obliga a familias enteras a migrar. Lo que ocurrió con Julia Chuñil en Chile resuena también en los corredores de desplazamiento en Centroamérica, en las comunidades indígenas del Amazonas o en las barriadas campesinas de Argentina.

La desaparición o el posible asesinato de Julia Chuñil recuerda que la migración forzada también tiene raíces en la defensa ambiental. Y que mientras quedarse puede ser un acto de resistencia, migrar a veces es la única forma de sobrevivir.

Contenido relacionado:

Terror racial en República Dominicana: mujeres embarazadas y bebés en la mira de las deportaciones

8M: Por un refugio sin desigualdad. Ser mujer y migrante en América Latina

Antropóloga. Se especializa en el campo de la antropología forense, particularmente en temas como las desapariciones en democracia y la violencia de género. Su familia tiene raíces en Alessandria, Calabria, Cataluña y Roma. Le gusta el mar, escribir, viajar y conocer nuevas historias.