La obra filosófica de Rodolfo Kusch, más a partir de su muerte, acusa un interés creciente, firme, tal como lo atestiguan numerosos aportes publicados y no publicados, no por poco considerados, menos dignos de ser tenidos en cuenta1, combinado ello con su proscripción eurocéntrica y hegemónica durante décadas de los ámbitos académicos.

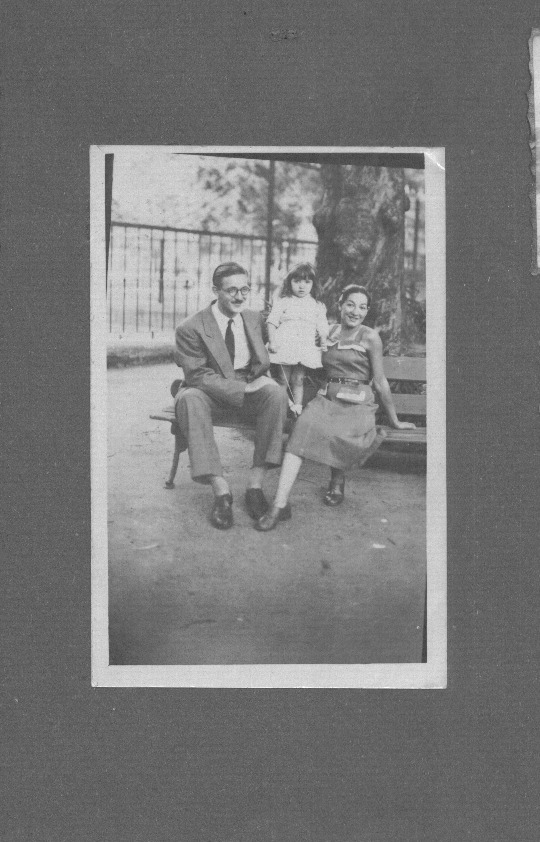

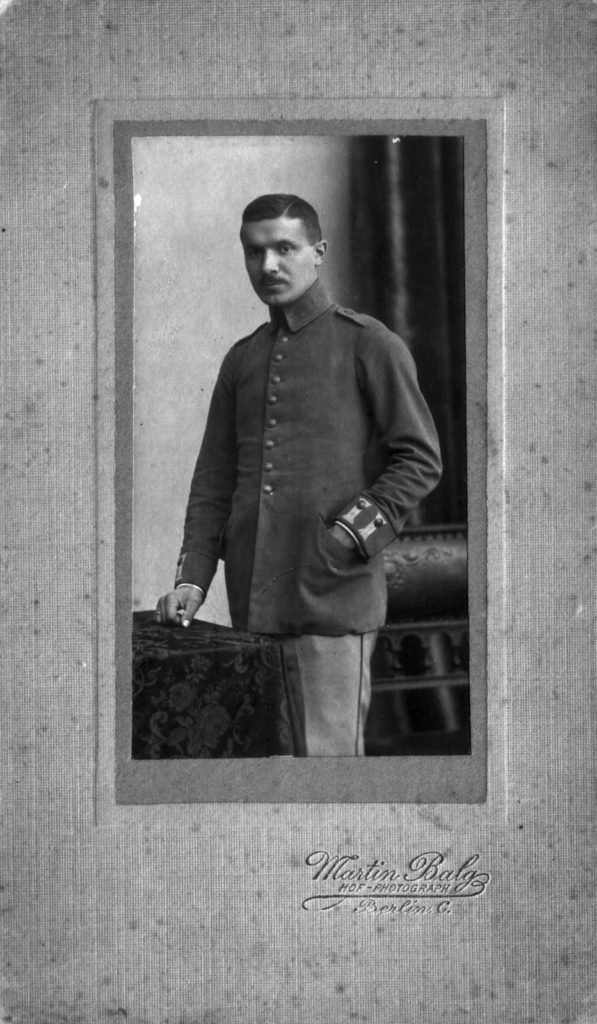

Unos de los aspectos que de la misma cabe desentrañar y ahondar es su raigambre en procesos humanos de migración. En efecto, Kusch nace en Buenos Aires el 25 de junio de 1922. Sus padres eran inmigrantes alemanes que llegaron a Argentina luego de la Primera Guerra Mundial, es decir, hacía escaso tiempo de cambio de continente y de país de ambos progenitores. La madre, Else Marie Dorothee Tschunke, nació en Berlín el 26 de enero de 1895 y su padre, Richard Karl Kusch, el 7 de agosto de 1891 en Radzionkow, según un documento oficial alemán de 1924 sellado en la capital argentina. Habían contraído matrimonio en Berlín, el 27 de diciembre de 1917, menos de cinco años antes del nacimiento de Günther Rodolfo Kusch. Éste, luego de trasladarse con su familia a “Vivir en Maimará”, en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, por haber sido cesanteado como docente en la Universidad Nacional de Salta apenas iniciada la Dictadura Cívico Militar Eclesiástica, en abril de 1976, viaja a Buenos Aires hacia 1979 para ser asistido por un cáncer y, “ese treinta de setiembre, domingo sin fondo, se fue” (Steffen, 23).

En general, todas las referencias a su obra se centran en su contenido, en aspectos variados y de variados modos según el caso. Lo que no está normalmente en los supuestos de dichas referencias es precisamente aquello que en esta nota intentamos volver a tocar, a modo de recordatorio y de homenaje por los 46 años de su muerte: tal como anunciamos en el título y su biografía registra, su semilla migratoria; desde el origen alemán de sus inmigrantes madre y padre, un Günther Rodolfo en movimiento y migración permanente hasta que, luego de años posteriores a su deceso, sus restos son depositados en la cima del cementerio de Maimará, la apacheta desde donde su “estar siendo” otea los horizontes “abiayalenses”2 del pensar para su “transfiguración (liberadora) en América”. Las cenizas de su esposa, Elizabeth María Teresa Lanata de Kusch, fallecida el 13 de diciembre de 2019 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, esperan ser llevadas también a esa apacheta, junto a las de Kusch, para cumplir su deseo manifestado en vida.

Buscamos destacar nuevamente, además, otra vertiente “migrante” originaria y originante de los caminos de Kusch y de su obra, a saber, la que relaciona al joven Kusch en 1942 con el poeta y dramaturgo Paul Zech, también migrante alemán, exiliado en Buenos Aires desde 1933. Zech nació el 19 de febrero de 1881 en Briesen y falleció el 7 de setiembre de 1946 en Buenos Aires. En efecto, como hemos observado (Pagano F., 2010), esta faceta ilustra el carácter migrante inaugural de la dirección de Kusch en su itinerario. Ese origen, además, lo pone en una suerte de movimiento migratorio filosófico, y que se configura con el tiempo en una filosofía intercultural —“nuestra”, de la América Profunda—, capaz de abrir dimensiones humanas necesarias para tiempos actuales de hostilidad y violencia ante migrantes y ante la diversidad de lo que tan a menudo se cierra como cultura “propia”, hasta abroquelarse en bastiones defensivos y agresivos de agudizada inhumanidad y barbarie.

Como interculturalidad filosófica liberadora desde la migración podría caracterizarse lo que acá subrayamos en Kusch. La razón es, principalmente, aquella que sitúa su ámbito familiar en un contexto de inmigrantes, que hablan su lengua materna como Kusch la recibe. Con su lengua materna, es contextuado en el universo cultural de esa lengua, en la cultura materna —y paterna— alemana. Por esa razón, joven de casi 20 años, en 1942, descubre un texto en esa lengua en una librería alemana de Buenos Aires que lo impacta profundamente. Se trata del prólogo escrito por Paul Zech a su traducción del francés al alemán de una obra de François Villon. Kusch es conmovido positivamente por el prólogo de Zech, lo que lo mueve a solicitar en la librería algún libro del este autor. Esto es descrito por Kusch en una carta de 1970 a Alfred Hübner (Pagano F. 2010, 161). Barbara Herztfeld, encargada de la librería, le posibilita el contacto con Zech y comienza con éste un tipo de relación que podría caracterizarse como de maestro y discípulo y que, con el tiempo, se hunde en lo afectivo, con positivos frutos para ambos (Hübner, 2021, 669s).

Un aspecto significativo para nuestro cometido acá lo constituye la actividad del poeta alemán como traductor de obras literarias a su propia lengua. Ese movimiento o migración literaria, si así podemos decir, genera un correspondiente movimiento entre universos culturales desde la lengua original hasta la lengua destino.

Paul Zech, exiliado en Buenos Aires, migrante que anhela retornar a su terruño y que no puede concretar, encuentra en una nueva traducción la posibilidad del añorado arraigo. El poeta desarrolla una importante y apasionada tarea de traductor al alemán, particularmente desde la lengua francesa, desde mucho antes de su exilio en 1933 (Romano S., 146, nota 9). La potencialidad intercultural de la traducción, en general, se destaca como procesos de “diáspora de la escritura”, “como transferencias interculturales, interlingüísticas e intersemióticas que circulan entre mundos, épocas y culturas” (Romano S., 140), las cuales, en las indicaciones, estudios o notas del traductor, es decir, en el paratexto, ponen en marcha una “transferencia intercultural crítica” (Romano S., 142).

Pero Paul Zech, en el exilio, se encuentra a sí mismo, como necesidad personal de suelo, o como “un regreso… en la escritura de los otros trasladada a su lengua materna” (Romano S., 146), mediante lo cual se capacita para asumir las pérdidas del contexto humano cultural de origen, desde un movimiento crítico y consciente frente al mismo (Romano S., 148), poniéndose en el lugar de los desamparados u olvidados en los procesos independentistas, en cuyos extremos de marginalidad y discriminación inhumana se encuentran los pueblos indígenas.

Por eso no es casual que Zech, sensible a todo proceso de opresión, elija la novela indigenista Huasipungo, de Jorge Icaza. Al final del prólogo de Zech a su traducción de esta obra se encuentra uno de los lugares destacables del poeta como semilla desde la migración y recreados por Kusch en su filosofía. Transcribo la puesta en español por Susana Romano Sued (Romano S, 152) de dicho lugar, al que consideramos emblemático para la recepción kuscheana de Zech, cuando éste comenta las procesiones en Quito: “… Entretanto, los creyentes son los de la selva tropical con los colores estridentes en sus ponchos y la agilidad de las gacelas en sus cuerpos bronceados, los ojos soñando en los milenios pasados con sus asquerosos hedores, y su piel manchada, y sus piojos…”

Quien se haya familiarizado con su América profunda, para cerrar con sólo un ejemplo, además de los ya señalados (Pagano F., 2010, 165-168), se topa casi con el mismo lenguaje y el tono vital —Lebenskult, impronta de la obra de Zech, (Hübner, 1975)— con la fuerza con que lo sorprende la descripción de rostros y diferencias; dice Kusch en la introducción: “Es como si se remontaran varios siglos a lo largo de esa calle Melo…. Ahí se suceden las calles malolientes con todo ese viejo compromiso con verdades desconocidas, que se pegotean a las caras duras y pardas con sus inveterados chancros y sus largos silencios…”

Ese vitalismo filosófico “embarrado” en Abya Yala apura a una crítica cultural propia, sostén insustituible de procesos interculturales que, para serlos, habrán de calar en la liberación de toda restricción de derechos por marginalidad de pueblos y culturas sometidas por los “vencedores” de la Conquista.

La interculturalidad no es un concepto altisonante de moda, a uso de cualquier tipo de cosmopolitismo incluso dominador, imperialista, hegemónico, desde lo cultural a los elementales derechos humanos. Todo lo contrario: los derechos que se reclaman para todas y todos los miembros de una cultura, si se vive el “espíritu” de lo intercultural, son los que le pertenecen por definición a toda persona humana, sin diferencia cultural ni de ningún otro tipo, intercambio y diálogo abierto y bidireccional de culturas “sin pasaporte”, al decir de Raimon Paniklkar. Nos referimos a las restricciones de derechos ciudadanos a los ciudadanos y las ciudadanas inmigrantes, en cualquier estatus en que se encuentren.

La decadencia de la cultura democrática contractual y liberal se degrada con refinados y nada refinados cinismos mediante los cuales escamotea derechos, por la exterior y juridicista razón de que no son ciudadanos ni ciudadanas “normales”. La práctica convivencial de lo intercultural comienza en la denodada lucha por aplicar la orientación ético-política arcaica, dicha en negativo, no hacer a los demás lo que no se quiere que hagan a uno mismo y, en positivo, “hagan con los demás lo que ustedes quieran que hagan con ustedes”, según se lee en Mt 7, 12.

El diálogo, el trabajo por la convivencia, la necesaria lucha por la paz y el desarme, la liberación y la justicia reconstituyente de lo que se despojó a pueblos y comunidades oprimidas nace de una capacidad de relativización del universo cultural propio, por hegemónico e invasivo que fuere.

Justo esa actitud ha permitido a Zech cuestionar el apoltronamiento de burguesías inmigrantes incluso alemanas. Sembró, de ese modo, la semilla intercultural liberadora en un Kusch que la puso en marcha sin resuello en la indagación transida de esa tónica de simpatía con la diferencia, especialmente de los pueblos originarios y sus universos culturales.

Trabajar esta veta kuscheana sembrada por Paul Zech puede abrir horizontes de convivencia como oasis en medio de las desertificaciones genocidas actuales que deshumanizan hoy mismo a la humanidad toda, nos deshumaniza a todas y a todos.

Susana Romano Sued expresa del siguiente modo esta relación en Zech: “En el obrar de Zech, vemos las estaciones de una travesía de la lengua, de la literatura, de la cultura; su eterno ir y venir por territorios enajenados y expatriados; vemos la lengua traída de una tierra en la que conviven los desterrados de la misma y los desterrados de la otra: lengua que se lanza de una otredad a otra, en el extrañamiento del exterminio y la aniquilación. Los genocidios se cruzan en esta escritura diaspórica” (Romano S. 154).

Nacida de la experiencia migrante de madre y padre de Kusch y su conviviente maestro también migrante Paul Zech, arraigado afectiva e intelectualmente en la impronta de su obra, en Rodolfo Kusch es posible abrevar un espíritu del filosofar liberado por su “transformación intercultural” (Fornet-Betancourt) para la liberación humanizadora dialogal de pueblos y de culturas, de comunidades y de personas pertenecientes a territorios de acogida tanto como, por la transformación intercultural y crítica de sus contextos, de personas migrantes que buscan y construyen en la profundidad de Abya Yala el quicio sagrado de la convivencia y que puede llegar a tierra y culturas —en plural— de paz liberadora para todas las latitudes humanas.

- Por razones de espacio, prescindimos acá de abundar en referencias, las que se constriñen a las muy necesarias. Agradecemos a los hijos de Kusch, Huari y Rodolfo, y a su nieta Verónica Magdalena Kusch por sus aportes de datos y fotografías para este trabajo.

- “Abiayalense” es el gentilicio acuñado para el continente Abia Yala, “aún llamado América” (Pagano F., 1999, p. 10, nota 1).

Referencias

Hübner, Alfred, 1975, Das Weltbild im Drama Paul Zechs, Fráncfort/M./Berna: Herbert Lang/Peter Lang,.2021, Die Leben des Paul Zech. Eine Biographie, Heildelberg: Morio.

Pagano Fernández, Carlos María, 1999, Un modelo de filosofía intercultural: Rodolfo Kusch (1922-1979). Aproximación a la obra del pensador argentino, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen.2010, Rodolfo Kusch : ¿influencia de Paul Zech en el pensador argentino?, Buenos Aires, en Rohland de Langbehn, Regula ; Vedda, Miguel (eds.), Anuario Argentino de Germanística. Anejo II (2010). La emigración alemana en la Argentina (1933- 1945) Su impacto cultural, pp 157-172.

Romano Sued, Susana, 2010, Exilio, traducción y resistencia: Huasipungo en versión alemana de Paul Zech, en Anuario Argentino de Germanística. Anejo II (2010), op. cit., pp 139-155.

Steffen, Guillermo, 1980, Rodolfo Kusch – Palabras a un año de su muerte, Megafón, N° 11-12, p. 22-24.

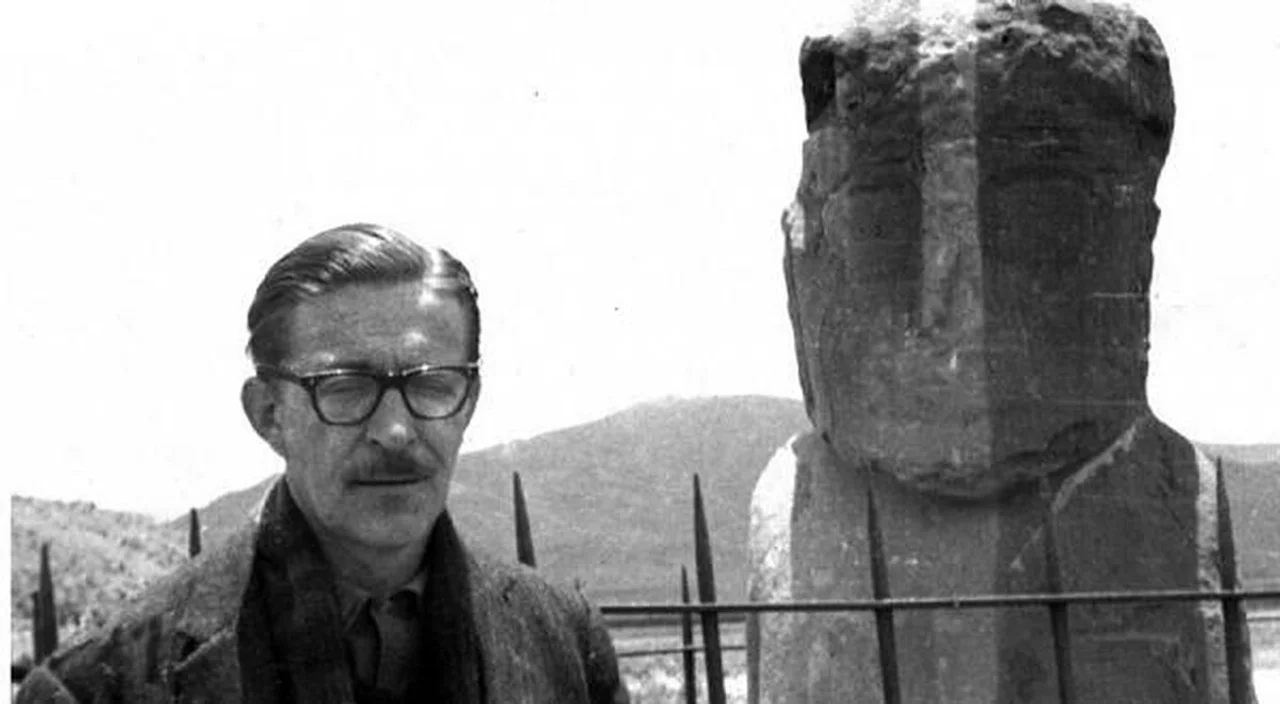

Portada: Rodolfo Kusch en Tiahuanaco. Foto: Dominio público

Contenidos relacionados:

Antero Daniel Esquivel: memoria, verdad y justicia para un migrante desaparecido

Félix J. Weil a 50 años de su muerte: el enigma de una vida y el exilio permanente

El legado vivo de Norma Giarracca: una evocación a diez años de su partida

Carlos María Pagano Fernández es docente (jubilado) de Filosofía en niveles superior no universitario y universitario. Es doctor en Filosofía por Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH Aachen, Alemania), con una tesis centrada en el pensamiento de Rodolfo Kusch. A lo largo de su carrera, ha estado comprometido con diversas luchas, particularmente en defensa del Derecho Humano al Agua y de causas ambientales. Sus raíces familiares se encuentran en España e Italia, y reside en Salta (Argentina).