Más allá de su figura arquetípica del cantor popular, la historia de “El Turco” revela el profundo mestizaje cultural de la comunidad sirio-libanesa en el norte argentino.

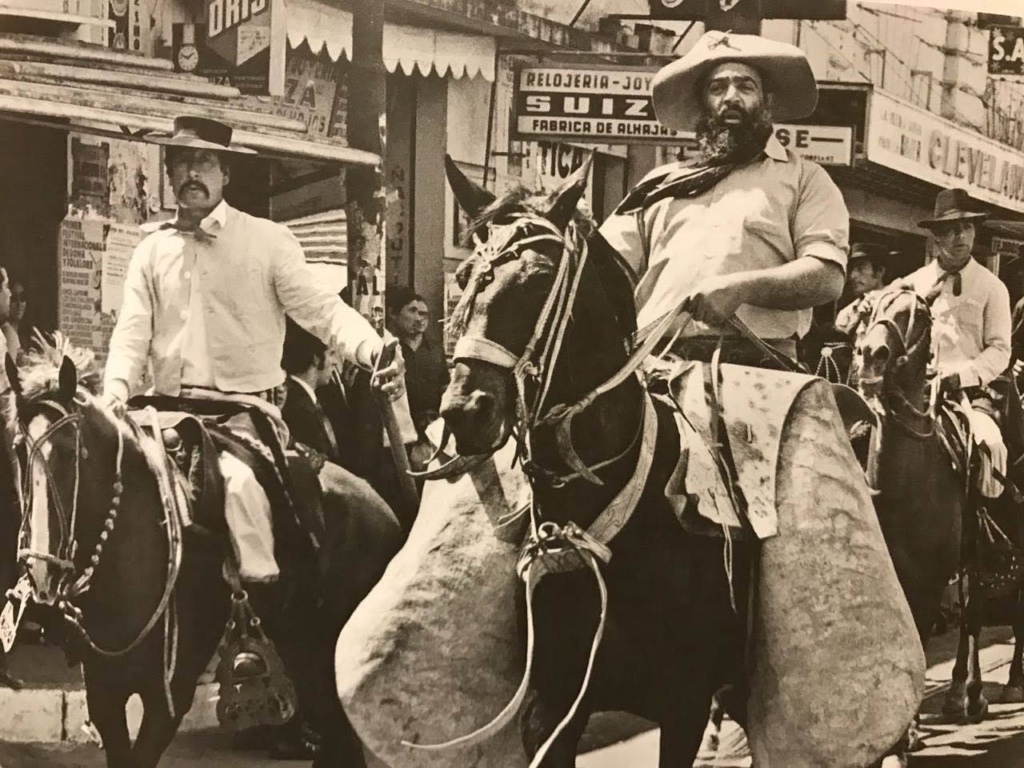

Los homenajes febrerinos a Jorge Cafrune no solo reviven preguntas sobre las circunstancias de aquella fatídica jornada del 1 de febrero de 1978 en la que los argentinos lloraron su partida, sino que también invitan a reflexionar sobre el profundo legado cultural y artístico de quien fuera conocido como el “cantor del pueblo”. Porque a pesar del paso de los años, su influencia sigue vigente y trasciende generaciones. No es algo que sorprenda, pues en su apogeo Cafrune fue la figura de mayor trascendencia de la música popular argentina. Sus extraordinarias condiciones como intérprete musical, guitarrista y divulgador incansable de las tradiciones argentinas lo convirtieron en un referente de talla mundial en su época, y consolidaron un legado que pervive en el tiempo.

Sin embargo, un aspecto poco profundizado en torno a su historia personal es el que se vincula con sus raíces árabes. Buena parte de la idiosincracia del noroeste argentino posee una estrecha relación con el aporte cultural de la inmigración sirio-libanesa, algo que puede constatarse a través de innumerables manifestaciones culturales. De ahí que ese legado del “cantor del pueblo” también lleve consigo los ecos de una diáspora que llegó a la Argentina en busca de un futuro mejor.

Gauchos “árabes” y el ser telúrico

Desde el Facundo de Sarmiento, pasando por Emilio Daireaux y Leopoldo Lugones, la asociación entre el gaucho y lo árabe forma parte de los ensayos genealógicos sobre el ser telúrico. Incluso en torno a los orígenes de la misma palabra gaucho, las pulseadas etimológicas entre el quechua huacho, el gitano gacho y los gauderios portugueses se baten en disputa con los vocablos de origen árabe como chauch o hawsh, que refieren al sujeto “que arrea ganados”. Es importante destacar que todos estos vocablos, invariablemente, hacen referencia al sujeto libre, hábil para las tareas pastoriles, buen jinete, vagabundo, bandido, rebelde, “orejano”. En cualquier caso, lo cierto es que, ya sea por la herencia morisca de la etapa de la colonización española o por las posteriores corrientes migratorias (o por ambas), el componente árabe es una presencia efectiva en el criollismo. Las referencias en torno a la facilidad de cómo los migrantes sirios-libaneses que llegaron a la Argentina adoptaron las costumbres nativas ilustran, de manera acabada, esa presencia de lo árabe. Y Jorge Cafrune sintetiza, de manera incontestable, toda esta genealogía.

Nacido el 8 de agosto de 1937 en la finca “La Matilde”, ubicada en El Sunchal (El Carmen, Prov. de Jujuy), Jorge Antonio Cafrune Herrera nació en el seno de una familia de origen árabe. Sus padres José Cafrune y Matilde Argentina Herrera eran descendientes de migrantes sirio-libaneses que se habían asentado en Jujuy a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En su mayoría, estos inmigrantes se dedicaron al comercio (tanto en la capital jujeña como en el interior de la provincia) y, como se señalara, adoptaron las costumbres criollas con facilidad. También, en su mayoría, eran cristianos ortodoxos, y en menor medida de la religión musulmana.

Entre las décadas de 1870 y 1930, decenas de miles de árabes abandonaron Oriente Medio para asentarse de forma permanente en nuestro país. La mayoría de ellos formaban parte de la diáspora sirio-libanesa, la cual se motorizó en gran medida por los problemas sociales, económicos y religiosos —y también para huir del reclutamiento forzoso— que imponía el Imperio Otomano con su accionar. Debe recordarse que tanto Siria como el Líbano formaron parte del Imperio Otomano hasta su decadencia, la cual tuvo lugar en el contexto de la Primera Guerra Mundial (a instancias de la ocupación francesa). De ahí que, independientemente de sus lugares de procedencia e incluso de su religión (la mayoría de los emigrados fueron no-musulmanes), los migrantes que llegaron a la Argentina huyendo de la opresión otomana recibieran el apelativo de “turcos” por “razones de pasaporte”, independientemente de que fueran sirios, libaneses, armenios o de cualquier otro pueblo oprimido por el sultanato otomano.

Ya sea por razones de semejanza geográfica o climatológica, la mayoría de los inmigrantes de origen árabe que llegaron a la Argentina se asentaron en el noroeste. Y tal como señalan Raanan Rein y Ariel Noyjovich1, la Argentina “…fue el destino más popular en América Latina para inmigrantes semitas, árabes y judíos por igual”, aunque también eligieron otros destinos latinoamericanos como Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela y Paraguay. Por eso, con una simple búsqueda en Google, no resulta raro encontrar en estos países el apellido Cafrune. Nos preguntamos, acaso, si el mismo está emparentado con Al-Kafrun (الكفرون), una aldea ubicada al noroeste de Siria, en el distrito de Safita (صا فيتا).

Debe recordarse que tanto Siria como el Líbano formaron parte del Imperio Otomano hasta su decadencia, la cual tuvo lugar en el contexto de la Primera Guerra Mundial (a instancias de la ocupación francesa). De ahí que, independientemente de sus lugares de procedencia e incluso de su religión (la mayoría de los emigrados fueron no-musulmanes), los migrantes que llegaron a la Argentina huyendo de la opresión otomana recibieran el apelativo de “Turcos” por “razones de pasaporte”.

Como sea, y más allá de su inexactitud, el apodo “Turco” fue, para Jorge Cafrune, una suerte de afirmación de su identidad y de sus raíces. A pesar de que el término podía tener connotaciones negativas, Cafrune lo hizo propio y a su manera lo resignificó para vindicar sus raíces sirio-libanesas. En sus giras internacionales incluso se presentó en lugares como África y Oriente Medio, incluyendo a la propia Siria. En este sentido, resulta evidente la atención que procuraba el cantor popular para con la realidad político-social del mundo árabe: su hija más famosa, la cantante y folklorista Yamila Cafrune, fue bautizada con ese nombre por el impacto mundial del caso de las dos Djamilas: Djamila Boupacha y Djamila Bouhired, célebres militantes del Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia. Apresadas por las fuerzas de ocupación francesa a fines de los 50, fueron torturadas y vejadas hasta lo indecible y condenadas a muerte por el tribunal militar francés. Afortunadamente, la pena no llegó a ejecutarse, en gran medida por la intensa campaña internacional que se organizó para liberarlas —de la que participaron Pablo Picasso y Simone de Beauvoir, entre otros— y sobre todo a partir del armisticio de los Acuerdos de Evian, que marcaron el final de la guerra y el inicio de la independencia de Argelia.

Cafrune y la comunidad sirio-libanesa de Jujuy

El hecho de que Cafrune mantuviera contacto con la “paisanada” de la comunidad sirio-libanesa de Jujuy confirma cuánto le interesaba preservar el contacto con sus raíces árabes. Como nos confirmó un administrador de la sede de la Sociedad Sirio-Libanesa de Jujuy, Cafrune era un habitué de la institución. Por ello conversamos con dos integrantes de esta asociación que además fueron amigos de Jorge Cafrune: los doctores Raúl Siuffi y Carlos Salum. Ambos nos brindaron algunos detalles y recuerdos de cómo compartían aquel tiempo en la sede social del club con “El Turco”.

Raúl Siuffi fue amigo de Jorge Cafrune durante su juventud, y al igual que el cantor popular, posee ascendencia sirio-libanesa. Siuffi rememora veladas en el club junto a Cafrune, en las que muchas veces se quedaban “guitarreando” hasta el amanecer con otros jóvenes. “Jorge era un orgullo para la comunidad”, recuerda. Sus familias, además, mantenían una relación de “paisanos”. “En mi casa se hablaba árabe. Mi madre lo dominaba casi a la perfección. Lo mismo pasaba en la casa de Jorge: sobre todo su padre, que era un hombre acriollado y trabajador, pero mantenía sus costumbres paisanas”. También rememoró a sus abuelos, migrantes sirio-libaneses afincados en Jujuy a principios del siglo XX, que le enseñaron a hablar y escribir en árabe cuando era niño. “Las nuevas generaciones que descienden de la migración siria, hablan muy poco el idioma”, lamenta.

“Jorge era un orgullo para la comunidad”, recuerda Siuffi. Tanto su familia, como la de Cafrune, mantenían una relación de “paisanos”. “En mi casa se hablaba árabe. Mi madre lo dominaba casi a la perfección. Lo mismo pasaba en la casa de Jorge: sobre todo su padre, que era un hombre acriollado y trabajador, pero mantenía sus costumbres paisanas.”

Otro amigo de la juventud de Jorge Cafrune es Carlos Salum, médico radiólogo. Descendiente de migrantes sirio-libaneses, asistió al mismo colegio que Cafrune: el Colegio del Salvador, ubicado en la capital jujeña. “Yo era compañero de ‘Josito’ (por José, hermano de Jorge Cafrune, fallecido en 2016); Jorge era mayor que nosotros”. Sin embargo, nos cuenta que andaban “siempre juntos”, y que frecuentaban la sede del club “todos los días”. “Íbamos a jugar al básquet, a las cartas, a guitarrear. Además, iban muchos chicos de otras colectividades también: hijos de italianos, españoles, polacos. En el club no hacíamos diferencias”, recuerda. Comenta que, tiempo después, dejaron de verse, porque tanto Jorge como su hermano José se fueron a vivir a Salta y se instalaron en lo de su tío Ramsy Cafrune, propietario del mítico Bar Madrid de la calle Balcarce (cercano a la estación del ferrocarril), donde Jorge comenzaría a realizar sus primeras presentaciones como cantor integrando “Las Voces del Huayra” en 1957. No obstante, hoy el bar pertenece a otros dueños, según nos confirma Macarena Cafrune desde Salta, sobrina-nieta del cantor popular.

“Jorge era mayor que nosotros”, recuerda Carlos Salum. “Pero andábamos siempre juntos cuando éramos changos, e íbamos al club todos los días: íbamos a jugar al básquet, a las cartas, a guitarrear. Además, iban muchos chicos de otras colectividades también: hijos de italianos, españoles, polacos. En el club no hacíamos diferencias”.

Estos vínculos personales y comunitarios de Jorge Cafrune con sus “paisanos” constituyen una ventana riquísima para indagar la historia de la inmigración sirio-libanesa en el norte argentino y dimensionar su impacto en la cultura nacional. A su manera, “El Turco” sintetizó ese mestizaje como otros artistas norteños de origen árabe como Eduardo Falú, Miguel Ángel Estrella, Domingo Cura, el “Chango” y Marian Farías Gómez, entre otros. Y desde luego, Yamila Cafrune, quien abre sus propios caminos preservando el legado de su padre. Todos, sin excepción, escribieron un capítulo fundamental de la historia cultural de nuestro país.

Una lista de temas para recordar y redescubrir a Jorge Cafrune:

- Rein, R. y Noyjovich, A. (2018). Los Muchachos Peronistas Árabes. Buenos Aires, Ed. Sudamericana. ↩︎

Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.