En 1920, Estados Unidos atravesaba el primer red scare —o “pánico rojo”—, un período marcado por la demonización del comunismo y sus derivados, luego de la Primera Guerra Mundial y, en particular, de la Revolución Rusa de 1917. Estas ideologías eran presentadas como extranjeras, violentas y opuestas a los principios y valores estadounidenses, al tiempo que se señalaba a sus seguidores como “enemigos internos” del país. La Ley de Inmigración de 1918 (Immigration Act) había ampliado las causales de deportación: ya no solo se expulsaban migrantes por delitos comunes, sino también por ideologías políticas consideradas subversivas o radicales, como el comunismo y el anarquismo.

En el libro Sacco and Vanzetti: The Anarchist Background, el historiador estadounidense Paul Avrich explica que “el temor al radicalismo, acentuado por la Revolución Rusa, avivó un espíritu de reacción” que se intensificó a medida que avanzaba la guerra. Así, grupos como la Liga de Seguridad Nacional (NSL, por sus siglas en inglés) y la Sociedad de Defensa Americana (ADS) se encargaron de “imponer el patriotismo, detectando subversivos en cada rincón y haciéndole la vida imposible a cualquier sospechoso” de ser antibelicista. El gobierno, por su parte, incrementó la vigilancia sobre anarquistas y otros militantes políticos, considerando cualquier tipo de “agitación radical” como una “obstrucción a la guerra”.

Entre noviembre de 1919 y enero de 1920 tuvieron lugar las Palmer Raids, una serie de redadas realizadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cargo del Fiscal General Mitchell Palmer en las que se pretendía capturar y arrestar a presuntos disidentes políticos para luego deportarlos del país. Estas acciones fueron cometidas principalmente contra inmigrantes italianos y judíos de Europa del Este y, a pesar de los problemas internos entre el Fiscal y el Departamento de Trabajo (que terminaron cancelando las medidas), estas tuvieron un saldo estimado de aproximadamente 10.000 arrestos y 556 deportaciones.

En este contexto, el 5 de mayo de 1920 fueron arrestados Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, acusados falsamente de un asalto a una fábrica de calzado y del asesinato de dos de sus empleados en South Braintree, Massachusetts. El caso se desarrolló en una sociedad signada por el rechazo a lo extranjero y la criminalización de las disidencias políticas. La trayectoria de ambos migrantes italianos —instalados en Estados Unidos desde 1910, vinculados a círculos anarquistas y empleados en ocupaciones precarias como zapatero (Sacco) y vendedor ambulante de pescado (Vanzetti)— condensaba múltiples marcadores de alteridad. Su condición de inmigrantes italianos, obreros y militantes anarquistas los convirtió en sujetos privilegiados de estigmatización y persecución, lo que explica en parte el carácter “ejemplificador” que adquirió el proceso judicial.

Cuando el prejuicio dicta sentencia

En el libro The Case of Sacco and Vanzetti (1927), el abogado Felix Frankfurter —quien se desempeñó como juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 1939 y 1962— criticó el caso de la Fiscalía y el manejo de la causa por parte del juez. Frankfurter, él mismo un migrante de origen austríaco, denunció que las condenas fueron el resultado del “prejuicio antiinmigrante” y la “histeria anti-radical” heredada del red scare. El jurista hizo mención a las irregularidades en las declaraciones de los testigos, quienes según los registros del caso aseguraron haber visto a “hombres de apariencia extranjera” en el lugar del crimen, pero las descripciones de los rasgos, la altura y la ropa eran contradictorias y poco precisas.

A su vez, otros testigos declararon inicialmente que Sacco y Vanzetti no coincidían con los hombres vistos, pero luego cambiaron su testimonio bajo presión policial. En una extensa publicación en el diario The Atlantic de marzo de 1927 en la que Frankfurter brinda detalles sobre el caso, indica que parte del jurado fue “seleccionado especialmente por los ayudantes del sheriff entre reuniones y entre personas a quienes los ayudantes consideraban ciudadanos representativos, sustanciales e inteligentes”.

Durante la investigación surgieron contradicciones en la evidencia balística: la pistola atribuida a Sacco fue presentada por la Fiscalía como el arma que disparó una de las balas fatales, pero los peritos señalaron que no existía una vinculación concluyente. Aunque inicialmente el fiscal prometió no relacionar directamente el arma con la bala, cambió de estrategia después de que la defensa aceptara realizar disparos de prueba con supervisión de expertos. Décadas más tarde, nuevas pericias reforzaron la sospecha de que las pruebas pudieron haber sido manipuladas e incluso que la bala utilizada en el crimen había sido sustituida para perjudicar a Sacco.

En los registros oficiales del juicio también se advierten diversas declaraciones juradas que alegaban parcialidad por parte el juez del caso: Webster Thayer. Una de ellas, afirmaba que se refirió a Sacco y Vanzetti como “bolcheviques” y dijo que los “mataría como es debido”. Otra declaración lo citaba afirmando que “ningún bolchevique podría intimidar a Webster Thayer”. De esta forma, el magistrado evidenció que el juicio no buscaba probar un crimen para hacer justicia: su objetivo era convencer al jurado de la importancia del origen y la ideología de los acusados.

Solidaridad inmediata, y una insuficiente justicia tardía

Las campañas por Sacco y Vanzetti propiciaron la conformación de una red internacional integrada por periódicos, boletines, intelectuales agrupaciones y círculos con vínculos transnacionales y regionales, a través de los cuales se difundían las novedades del proceso judicial y se coordinaban distintas estrategias de lucha.

En mayo de 1920, se formó el Comité de Defensa de Sacco y Vanzetti, integrado en su mayoría por intelectuales anarquistas de Boston. En julio, recaudaron más de cinco mil dólares y obtuvieron el apoyo de Carlo Tresca, editor del periódico anarquista semanal Il Martello de Nueva York. Mientras tanto, en la Argentina, el italiano Severino Di Giovanni era uno de los anarquistas más activos del país en defensa de los dos migrantes italianos, y escribía sobre el tema en su periódico Culmine y en la publicación anarquista neoyorquina L’Adunata dei refrattari, como corresponsal en Buenos Aires.

La organización de defensa legal International Labor Defense convocó a conferencias nacionales e internacionales y organizó protestas masivas en EE. UU. y el mundo. Los movimientos de trabajadores hicieron huelgas solidarias en México y Uruguay y hubo protestas con miles de participantes en ciudades como Sydney, Berlín, Londres y París. En 1927, en Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), que venía organizando distintas actividades de protesta en solidaridad con Sacco y Vanzetti, declaró huelgas generales en distintos puntos del país.

En este sentido, la historiadora Luciana Anapios, señala que Buenos Aires, las protestas por el caso Sacco y Vanzetti constituyeron un fenómeno de masas, y 1927 fue el año en el que se registró la mayor cantidad de huelgas y movilizaciones de la década. Además, el hecho de que los acusados fueran inmigrantes italianos tuvo una resonancia especial en la Argentina, donde esa colectividad había sido predominante desde comienzos del siglo XX y constituía el núcleo de la clase trabajadora en formación.

A pesar del enorme movimiento internacional que exigía su liberación, las protestas y pedidos no lograron impedir la ejecución de Sacco y Vanzetti. Medio siglo después, cuando ya no quedaba nada por reparar, fue el propio Estado de Massachusetts el que reconoció la injusticia cometida: en agosto de 1977, el entonces gobernador Michael Dukakis emitió una declaración oficial donde admitía públicamente que los hombres no habían tenido un juicio justo. Además, invitó a la sociedad a “reflexionar sobre estos trágicos acontecimientos y extraer de sus lecciones históricas la determinación de impedir que las fuerzas de la intolerancia, el miedo y el odio vuelvan a unirse para superar la racionalidad, la sabiduría y la justicia a las que aspira nuestro sistema legal”.

Tras siete años de apelaciones fallidas, el 23 de agosto de 1927 Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Charlestown, Massachusetts. La jornada estuvo precedida por manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades del mundo y por una fuerte presencia policial en Boston para contener las protestas locales. Miles de personas se congregaron frente a la cárcel, mientras intelectuales, científicos y escritores (desde Sigmund Freud, pasando por H.G. Wells hasta Albert Einstein), sindicatos y organizaciones obreras insistían en la inocencia de los acusados y denunciaban el carácter político del proceso. La ejecución no solo selló la suerte de los dos inmigrantes italianos, sino que se convirtió en un símbolo internacional de la injusticia judicial y de la persecución contra los migrantes y militantes políticos.

La criminalización del migrante, un fenómeno que persiste casi 100 años después

Si bien a lo largo de la historia de los Estados Unidos se han alternado etapas de mayor apertura y de control frente a la migración, los temores a la violencia y el rechazo siguen vigentes. En los últimos años, la figura del migrante fue nuevamente puesta en escena como una amenaza interna, reforzada por un discurso político que endurece las políticas migratorias y limita las protecciones legales tanto para quienes solicitan asilo como para quienes no tienen documentación.

En su discurso inaugural como presidente, Donald Trump dijo que declararía la emergencia en la frontera sur del país, que ese sería el primero de los decretos para la “restauración de América” y que todo ingreso “ilegal” sería “inmediatamente detenido”. Es así como, desde el 21 de enero de 2025, el gobierno puso en marcha la “Operación Safeguard”, una iniciativa liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que busca detener y expulsar a migrantes de manera rápida, especialmente en ciudades santuario -que son aquellas que no cooperan con el gobierno federal para perseguir a inmigrantes sin papeles-.

A fines de junio de este año, el ICE reportó 57.861 detenidos, el 71.7% sin antecedentes penales y su director, Todd Lyons, declaró que arrestarían a cualquier migrante irregular. Bajo este criterio, en marzo EE.UU. deportó a 137 venezolanos al centro penitenciario CECOT en El Salvador, muchos sin condena ni juicio previo. Entre ellos se encontraba Kilmar Abrego García, que fue enviado “por error” pese a no haber denuncias en su contra ni tener vínculos con algún delito. Estas operaciones también dejaron situaciones trágicas: el 10 de julio de 2025, Jaime Alanis García murió al caer de un invernadero en California mientras huía de los agentes, y en Los Ángeles otro migrante falleció atropellado mientras intentaba escapar por miedo.

Las comunidades migrantes de Estados Unidos sigue viviendo la persecución de diversas maneras: deportaciones, violencia física, separación de familias en la frontera, falta de ayuda para niños e incluso el intento del gobierno para que se detenga a las personas solo por hablar español o tener apariencia de latinoamericano.

Por todas las formas en las que se sigue criminalizando la migración, el caso de Sacco y Vanzetti no es solo una efeméride más, sino también una advertencia de que la narrativa del migrante como amenaza y enemigo sigue tan viva como hace casi 100 años. Hoy, cuando el debate sobre la migración vuelve a ocupar el centro de la agenda global, la historia nos recuerda que lo que se castiga muchas veces no es un delito, sino la identidad.

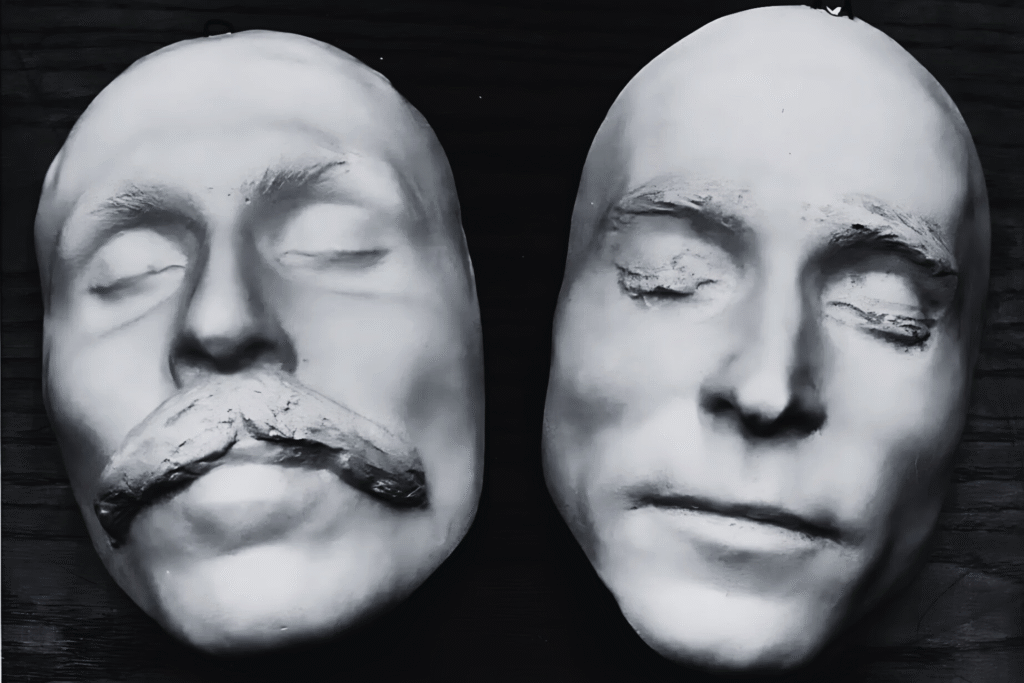

Imagen de portada: Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en Dedham, Massachusetts (10/04/1927). En camino a los tribunales. (Fuente: Digital Commonwealth – Massachusetts Collections Online).

Contenido relacionado:

El diario “La Protesta”, el anarquismo y la memoria migrante: entrevista a Horacio Tarcus

Periodista recibida en TEA, fotógrafa y estudiante de Letras en la Universidad de La Plata. Conurbano bonaerense como identidad. Con raíces italianas y españolas.