El 29 de julio del año 1966 una brutal represión a la comunidad educativa de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires marcó para siempre un antes y un después en el imaginario colectivo. La sagrada autonomía del sistema universitario había sido quebrada por el decreto ley N 16.912 de intervención y una represión en simultáneo del gobierno del dictador Juan Carlos Onganía. Desde Refugio Latinoamericano conversamos sobre este tema con el reconocido economista e historiador Mario Rapoport.

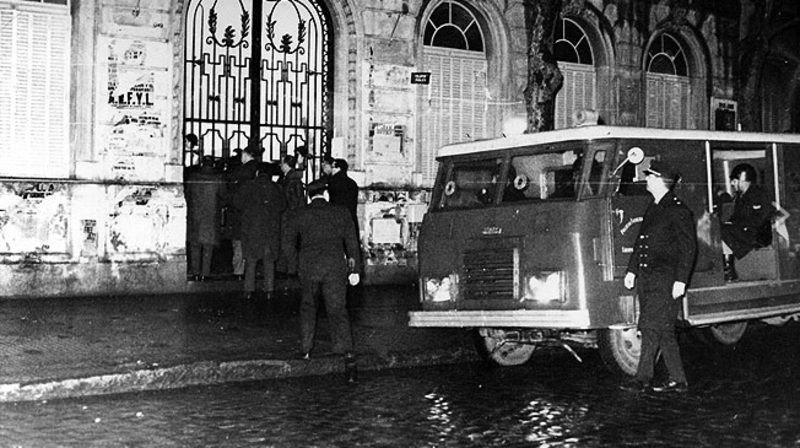

Al grito de “salgan comunistas de mierda, judios hijos de puta” la guardia de infantería de la policía federal estrenaba sus bastones largos de madera en la “manzana de las luces”, cuna de la intelectualidad de la ciudad de Buenos Aires, contra el cuerpo de estudiantes, docentes y no docentes de una de las facultades de la UBA. Una noche sangrienta producto de la violencia de estado promovida por la dictadura del Gral. Onganía quebró por primera vez la autonomía universitaria, no solo por el simple pero no menos grave acto de intromisión a una facultad sino por la intervención formal del sistema universitario nacional en general, hecho nunca antes promovido desde el estado argentino.

La redada denominada “Operación Escarmiento” fue un tiro en el pie de un gobierno ilegítimo e ilegal al cerrar de la peor manera la época “dorada” del sistema superior universitario (en un contexto en paralelo de sociedad “imperfecta” por tener al peronismo proscripto). Una doble fila de la policía munidos de bastones de madera “largos” de reciente incorporación, desalojaron y castigaron físicamente a quienes se encontraban realizando una toma pacífica en reclamo por el avance contra la autonomía de las universidades nacionales; mientras los hacían salir para llevárselos detenidos en los camiones celulares. Un mes después de haber derrocado al gobierno constitucional de Ilia, el dictador Onganía decidía mediante un decreto intervenir las 8 universidades nacionales argentinas. El decreto Ley del Poder Ejecutivo con fecha de sanción el día 29 de julio de 1966, bajo el número 16.912, y publicado en el boletín oficial el 1 de agosto del mismo año afirmaba qué “corresponderá al Ministerio de Educación y Justicia el ejercicio de las atribuciones reservadas por los estatutos de las Universidades a los Consejos Superiores o Directivos. Funciones de los Rectores o Presidentes de las mismas y de los Decanos de las Facultades. No podrán realizar actividades políticas los centros o agrupaciones estudiantiles”.

Un éxodo, una diáspora de investigadores y docentes entendida como la primera “fuga de cerebros” del país inició el primer ciclo de exilio de intelectuales del sistema público educativo nacional de formación superior. Alrededor de 1348 personas renunciaron, fueron cesanteadas o migraron forzosamente hacia el exterior por razones políticas. El preludio de la posterior construcción del enemigo interno de la dictadura genocida de 1976 ya estaba en marcha. A la “universidad” se la ponía, y se la quiso hacer ver por primera vez desde el estado, como enemiga del pueblo argentino.

Para profundizar no solo los hechos contextuales de aquella terrible noche sino además para intentar comprender los efectos sociales y relaciones políticas con lo que vino después y la actualidad, entrevistamos desde Refugio Latinoamericano al Profesor Mario Rapoport quién es Licenciado en Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas, recibido en el año 1968 en la UBA. Entre los datos biográficos más destacados de Rapoport podemos mencionar que en 1970 fue becado por el gobierno francés para cursar en París un doctorado en Historia bajo la dirección del profesor Pierre Vilar, que culminó en 1975. En su retorno a la Argentina publicó un libro que tuvo gran repercusión: “Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas 1940-1945”. Con el advenimiento de la democracia, fue nombrado por concurso como profesor titular de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet. Ejerció la docencia también en universidades extranjeras. Entre sus más de treinta libros y numerosos artículos científicos y periodísticos publicados en distintos países el más significativo se denomina “Historia Económica, Política y Social de la Argentina (1880-2003)”, actualizado en reiteradas oportunidades. Obtuvo reconocidos premios nacionales e internacionales. Fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires en 2013 y del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 2018. Fundó y dirigió el Instituto de Historia Económica y Social y la Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Fue Vicepresidente del Bureau Ejecutivo de la Commission of History of International Relations, perteneciente al Comité Mundial de Ciencias Históricas. Actualmente dirige un instituto en la Universidad de Buenos Aires y continúa con sus cargos de Profesor Emérito. En mayo del 2025 publicó su autobiografía titulada “Doble vía. Mis tiempos, mis caminos” en la editorial Imago Mundi.

A la “noche de los bastones largos” se la recuerda como parte de una saga de hechos autoritarios, en un arco histórico de elementos simbólicos de las dictaduras del siglo XX en Argentina. En un diálogo previo y posterior con el bombardeo a Plaza de Mayo, la proscripción del Peronismo, la noche de los lápices, las rondas de las madres de Plaza de Mayo, alrededor de 400 personas fueron detenidas en la noche del 29 de julio de 1966. Qué supuso para usted esa noche aciaga, esa redada para el desalojo de la toma de docentes, nodocentes y estudiantes de la facultad de ciencias exactas de la UBA en plena capital federal?

Antes de hablar sobre mi experiencia personal, me permito hacer un rodeo histórico que creo necesario. En junio de 1966 se produjo el golpe militar que derrocó al gobierno radical de Arturo Illia y puso en el poder al general Juan Carlos Onganía. Un mes más tarde, en julio, se produjeron los episodios de la Noche de los Bastones Largos, que derivaron en la intervención de la Universidad de Buenos Aires por parte del nuevo gobierno.

El régimen emergente del golpe militar se autodenominó “Revolución Argentina”. Los golpistas no sólo destituyeron a los miembros del Poder Ejecutivo Nacional, sino también a las autoridades provinciales, las municipales y los miembros de la Corte Suprema. Las legislaturas nacionales y provinciales fueron disueltas, la actividad de los partidos políticos fue prohibida y sus bienes, confiscados. Los militares consideraron que para solucionar la crisis de autoridad, la intranquilidad de las fuerzas laborales y la indisciplina social, características del período 1955-1966, debían abandonar el modelo de intervención tutelar y participar directamente en los asuntos de gobierno.

El documento más importante de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, promotora del golpe, fue el denominado “Estatuto de la Revolución Argentina”. Este eliminaba la división de poderes tal como estaba prescripta en la Constitución: los poderes ejecutivos y legislativos se concentraban en la persona designada como presidente de la Nación. El presidente estaba facultado para nombrar gobernadores provinciales, los que, a su vez, ejercían los poderes ejecutivos y legislativos locales. Además, el Estatuto establecía que los nuevos jueces designados para la Corte Suprema de Justicia debían jurar priorizando sus disposiciones por sobre las de la Constitución. El documento no fijaba límites temporales al ejercicio de la presidencia, aunque disponía que, en caso de muerte o incapacidad de su titular, los comandantes en jefe nombrarían a su sucesor. De esta manera, bajo la premisa que significaba el control autoritario del país, la Junta se autoasignaba poderes constituyentes.

La Junta designó presidente al Gral. Juan Carlos Ongania, desvinculándose formalmente del gobierno. Ongania se había prestigiado encabezando las fuerzas azules durante el enfrentamiento con los colorados, y, luego del triunfo, disciplinando y uniendo a las FF.AA. En un principio, el nuevo gobierno tuvo un cierto consenso que involucraba a diferentes sectores políticos y sociales. Sin embargo, luego de un breve período de indefiniciones, se dio paso a una política abiertamente dictatorial.

Los objetivos de la “revolución” habrían de plasmarse según un esquema que debía transitar por tres tiempos. El primero, el “tiempo económico”, buscaba destrabar el desarrollo industrial, facilitando la acumulación en los sectores más modernos. En ese momento, se abriría el “tiempo social”, destinado a distribuir la riqueza acumulada en la etapa anterior, superando el carácter regresivo, inevitable en el “tiempo económico”, y eliminando los conflictos sociales. Finalmente, se llegaría al “tiempo político”, que, en un futuro lejano y difuso, permitiría la apertura a la participación de la sociedad en el marco de un incógnito sistema institucional distinto del vigente hasta 1966, caracterizado por las antiguas antinomias como la que enfrentaba a peronistas y antiperonistas. Hasta la llegada del “tiempo político”, el gobierno no sería permeable a manifestaciones de oposición, como se reveló rápidamente.

El ámbito universitario fue el primer frente de tormenta que puso al desnudo las intenciones gubernamentales. Interpretando que la “politización” de las universidades constituía un terreno propicio para la “infiltración marxista”, el gobierno —a fines de julio— decidió eliminar la autonomía de esas casas de estudio. A manera de respuesta, numerosos profesores de la UBA presentaron sus renuncias y se exiliaron antes de que el gobierno decidiera sus cesantías. Los centros estudiantiles fueron desalojados mediante la violencia, y la reacción de los jóvenes derivó en enfrentamientos con la policía, que asaltó la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA durante la denominada “noche de los bastones largos”, en la que fueron golpeados y arrestados profesores y alumnos.

Unos años antes del golpe había fallecido mi padre -que era contador público nacional- y significativamente me pasé de la carrera de Abogacía a la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí se sumó el hecho que desaprobé la única materia de mis estudios universitarios: Constitucional II, la más fácil de todas. Yo había estudiado la materia de memoria: no sólo la Constitución, sino también todos sus antecedentes. Pero me hicieron preguntas que no tenían nada que ver con el programa y me descolocaron. Sin embargo, nunca dejé de estar agradecido a esos profesores que cortaron mi carrera de Derecho. Entre los tres del jurado se hallaba Luis Botet, en ese entonces profesor adjunto y luego el primer rector/interventor de la UBA bajo el gobierno militar de Onganía. Yo viví por anticipado las injusticias de ese deplorable gobierno. Entonces decidí tentar completamente mi suerte en la carrera de Economía Política, que me apasionaba desde el principio, y en la que estaba inscripto sin haber rendido ninguna materia. En la elección, me guiaba la idea, que en esa época predominaba en muchos de mi generación: que enfrentar los fenómenos económicos era entender el núcleo de los procesos que se estaban dando en la sociedad argentina. La carrera, actualmente denominada Licenciatura en Economía, se llamaba en ese entonces Economía Política, porque se enfocaba también, como la economía clásica, en las relaciones objetivas entre los hombres en el proceso de producción, distribución e intercambio de los bienes provenientes del trabajo humano. Esto incluye a todos sus protagonistas: empresarios, trabajadores y el Estado, y no solo, como la escuela marginalista y austriaca, a las relaciones subjetivas entre vendedor y comprador con los bienes vendidos o comprados en el mercado. No casualmente, el nombre de la carrera se modificó con la última dictadura militar de 1976.

El cambio de carrera fue una apuesta que a la larga resultó favorable. Las licenciaturas en Economía Política y Administración de Empresas nacieron en 1958 con el famoso Plan E. Hasta ese momento, las carreras de esa facultad se circunscribían principalmente a estudios contables, y las materias de economía eran un agregado. Por eso, pertenezco a las primeras camadas de economistas políticos profesionales del país.

Con el golpe de 1966 las cosas cambiaron en la Facultad de Ciencias Económicas, especialmente en la carrera de Economía Política que tenía un alto nivel académico con docentes relevantes. Tuve excelentes profesores, entre los cuales se encontraba Julio H. G. Olivera, que fue rector de la UBA en su mejor época y el mayor teórico de economía que tuvo Argentina, reconocido mundialmente. Otros destacados profesores que eran parte de la carrera e influyeron en mi pensamiento fueron Aldo Ferrer, Leopoldo Portnoy, Guido Di Tella, José Panettieri, Fausto Toranzos, y ayudantes como Manuel Fernández López. Pero a partir de junio con la intervención de la universidad muchos de esos profesores fueron echados o renunciaron, y los programas curriculares modificados de forma abrupta. Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas donde estudiaba el nivel de la enseñanza se deterioró profundamente. Entre otras cosas, el nuevo decano puesto por el gobierno militar creó una especie de policía interna para vigilar a los alumnos. Recuerdo que se nos pedía en cualquier instancia la libreta universitaria para entrar, salir y permanecer en el edificio. La facultad anterior al golpe brillaba por la libertad de pensamiento y constituía una fuente de conocimientos que apuntaban al desarrollo económico del país. El cambio fue tan grande que con algunos de mis compañeros organizamos cursos de estudios privados para compensar las falencias formativas que percibíamos. Muchos de ellos empezaron a pensar en irse del país.

Con Lidia, mi novia, nuestra relación se había afianzado y planeábamos casarnos a fin de año. Pero la incertidumbre política que llevó al cierre de la universidad adelantó nuestros planes personales. Nos casamos en el mes de agosto.

Recuerdo haber estudiado casi exclusivamente todo el año 1966 la materia clave “Dinero, Crédito y Bancos” que dictaba el profesor Olivera, y rendí con éxito antes que renunciara a su cátedra. Esto me permitió en 1967 -en medio del desorden institucional y el bajo nivel en el que había caído la universidad- aprobar las ocho materias que me faltaban para recibirme.

El nuevo perfil ideológico del gobierno de Onganía era bifronte: antiliberal en lo político y “liberal” en lo económico. La presencia en el gabinete de nacionalistas católicos de derecha impulsaba fórmulas neocorporativas en reemplazo del orden político tradicional, considerado anticuado y caduco. Este era el “cambio de estructuras” prohijado y que generaba escozor entre los sectores identificados con la tradición de los partidos políticos existentes. De todos modos, Ongania complementaba esta perspectiva con un “manejo liberal” del orden económico. En definitiva, todos debían contribuir al desarrollo y a la “modernización” del país, objetivos que no tenían que estar sujetos al debate político y a la arbitrariedad del conflicto social.

Para el cumplimiento de dichos objetivos de política económica se acentuó el autoritarismo. Todo el despliegue represivo apuntó, fundamentalmente, a prevenir las reacciones de los sectores que serían víctimas del ajuste requerido por la “racionalización económica”.

Mientras el reordenamiento laboral se hacía extensivo a la clase obrera, otros sectores sociales sufrieron los efectos de la modernización económica. Los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, los funcionarios y empleados del sector público, los agricultores y, finalmente, los grandes productores rurales padecieron las consecuencias de una política económica tendiente a favorecer a la gran industria y a las empresas extranjeras.

Las tensiones sociales se fueron acumulando y la inexistencia de mecanismos representativos que permitieran su canalización creó las condiciones para un estallido popular que en 1969 iba a dar lugar al Cordobazo.

La intervención de las universidades nacionales abrió una época de cesantías y renuncias de docentes, científicos e investigadores promoviendo la mayor “fuga de cerebros” del país al extranjero. ¿Se podría caracterizar a esta etapa como la del inicio de un ciclo de movilidad migratoria de los intelectuales argentinos? ¿Es con la vuelta de la democracia en el año 1983 el cierre de este primer ciclo? ¿Podría darnos su perspectiva sobre esta periodización?

Efectivamente, podemos periodizar en distintos ciclos “la movilidad migratoria” de intelectuales argentinos (eufemismo de los exilios obligados por parte de los académicos y profesionales argentinos y latinoamericanos en los escenarios dictatoriales). Sin duda que con Onganía comenzó dicho fenómeno pero la peor etapa fue la dictadura militar 1976-1982. Por esa época, muchos de mis compañeros cercanos de la facultad, ya tenían la idea de irse del país, al menos para profundizar sus estudios y tranquilizar sus espíritus, afectados por la intervención en la universidad. Varios se fueron a Inglaterra, sobre todo a Oxford y Cambridge, universidades cuyo prestigio entre los economistas de mi generación era muy alto. A muy pocos les atraía Estados Unidos. Mientras tanto, se vino el Mayo Francés en 1968, que cambió el clima político del mundo, y algunos prefirieron irse a París. Yo también quería irme, decepcionado por la situación política local así que me contacté con la Embajada francesa, que en ese entonces daba buenas becas para realizar allí un posgrado, obtuve una por un año y me quede casi cinco, renovando la beca año tras año para poder terminarla y por la incertidumbre que se vivía en Argentina. Fuí un caso algo especial porque los que se volvían al país para obtener más materiales o porque no podían renovar la beca luego abandonaron sus estudios doctorales y, además, retornar a Europa con ese propósito se hacía imposible. Yo tenía la opción de quedarme habilitado por mi flamante título. Los amigos argentinos a los que les comenté mis deseos de retornar me lo desaconsejaron fuertemente, era agosto de 1975 casi en vísperas del golpe militar, pero yo era ingenuo y algo patriota, y me volví. Quería difundir mis ideas ahora bien documentadas en los archivos europeos y eso me costó vivir exiliado internamente durante toda la dictadura militar. Viví a contramano de los muchos que decidieron irse del país, pero llegada la democracia mis obras y mis títulos favorecieron mi carrera intelectual, obtuve premios y distinciones y pude realizar invitado numerosos viajes al exterior y establecer sólidos contactos con colegas e instituciones extranjeras e incluso vivir por un tiempo en otros país. Mi experiencia y empecinamientos me sirvieron, aunque viví momentos angustiosos, como lo relato en mi reciente autobiografía, sin trabajo o acosado por mis ideas.

La verdadera tragedia sucedió bajo la dictadura del Proceso. Fue la destrucción sistemática de la universidad. Y no sólo consistió en una cuestión de éxodos: también de perseguidos, muertos y desaparecidos. Y a eso se le sumaba la atracción que ejercían los países de primera línea sobre nuestros científicos.

El segundo gran ciclo se inauguró con el menemismo. Recuerdo una entrevista que me hicieron en la revista Gente donde me explayo a ese respecto.

Era la época que el ministro de Economía Domingo Cavallo mandaba a los investigadores a lavar los platos, frase lamentable que se dirigía en particular a la socióloga Susana Torrado, autora del influyente libro El costo social del ajuste. En suma, la política estatal parecía ser que “la ciencia la hagan afuera”. Eso tuvo como resultado no tener ninguna ventaja comparativa en materia de industria, ni tecnología de punta, ni software propio. Absolutamente nada. Un modelo económico que empezó con la última dictadura militar y que, en el fondo, no cambió. Se privilegiaba lo financiero, se castigaba a los asalariados, se despilfarraba el dinero público, imperaba la corrupción, se negociaba mal la deuda descargando el peso del pago en las generaciones futuras.

Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia. Pero, retornando al segundo ciclo, podríamos decir que culminó en las primeras presidencias del gobierno kirchnerista, con límites estructurales evidentes, y algunos errores, pero desendeudó el país y organizó con cierto éxito el programa RAÍCES enfocado en el retorno de científicos y profesionales al país.

Como usted señala en el año 1994 Domingo Cavallo, ministro de economía argentino mandó, literalmente a “lavar los platos” a los investigadores del sistema público de ciencia y técnica ante el reclamo de mejoras salariales y estancamiento del sector. Esta etapa neoliberal vuelve a poner, para el interés de esta nota, a la movilidad humana en el centro, con foco otra vez en los intelectuales del país. ¿Qué tipo de línea recta con la década menemista y con la actualidad podríamos trazar para pensar algún tipo de explicación al ataque de la autonomía universitaria y ajuste presupuestario en el sistema nacional de ciencia y tecnología? ¿Podemos establecer un lazo temporal, un diálogo preliminar entre aquel primer ciclo (1966 – 1973 / 1976 – 1983) y segundo ciclo (1994 – 1999) de fuga de cerebros con el ataque del actual gobierno (2023 – 2025)? ¿Hay condiciones para pensar en un tercer momento de fuga de intelectuales al exterior ante el deterioro del Conicet y Universidades Nacionales? ¿Podría darnos su perspectiva?

Naturalmente, hay evidentes hilos de continuidad entre los periodos históricos mencionados y otros aún anteriores que vienen del siglo XIX. En tiempos presentes, el nudo se cierra en cinco momentos: Onganía-Videla-Menem-Macri-Milei. Todos los cuales afectaron la educación y la ciencia pública, y se vinculan con las causas de la decadencia y crisis de la Argentina.

La llegada de Javier Milei a la presidencia es síntoma de un profundo malestar social y de deficiencias de la democracia argentina y sus gobiernos. Pero a cuarenta años del fin de la última dictadura, corremos el riesgo de que la democracia deje de ser un sistema mejorable para construir la vida en común. Con su política, el gobierno pone en jaque el pacto fundante de 1983. Y, aunque desprecia la historia, el gobierno utiliza el pasado a su guisa y paladar para justificar sus acciones.

De aquella moral cristiana y conservadora encarnada en el ideario de la represión social de la dictadura de Onganía, impulsada por sectores tales como los laboratorios estadounidenses, los terratenientes vernáculos, las compañías petroleras y distintos sectores del nacionalismo católico ¿qué relación podemos encontrar con el perfil mesiánico y “conservador” del gobierno de Milei? ¿Podríamos encontrar coincidencias con el círculo rojo actual?

Es una analogía compleja la que esbozas. El contexto en el que se dió el golpe de 1966 estaba marcado por una serie de transformaciones que preanunciaban el inicio de una etapa de crisis. El orden internacional de posguerra y sus instituciones, basadas en el Estado de Bienestar y en las políticas keynesianas, transitaron un período de crecientes cuestionamientos ante el fuerte descenso de las tasas de crecimiento del producto y de la rentabilidad de las empresas, que afectaban también las condiciones de vida de la población, incluso en los países más industrializados.

Según el diagnóstico de la autodenominada “Revolución Argentina”, los problemas de la Argentina eran de orden político. Para la corriente organicista que representaba el presidente Ongania, la política era sinónimo de intereses sectoriales, de promesas demagógicas y fuente del desorden y la subversión. Además, en concordancia con los sectores liberales autoritarios que compartían la gestión gubernamental, aquélla era un obstáculo para las profundas transformaciones a encarar desde el gobierno. Por lo tanto, debía eliminarse la complicada, ineficiente y, eventualmente, peligrosa actividad política y parlamentaria para permitir el despliegue del potencial económico del país. En este sentido, podemos encontrar puntos de contacto con el diagnóstico de salida de la crisis que lleva adelante Javier Milei: identificando como escollos de la recuperación económica a la “casta política”, los sindicatos y los movimientos sociales que establecieron diferentes vínculos con el estado luego de la salida de la crisis del 2001.

A su vez, buscaría una posible respuesta mucho antes de la dictadura de Onganía y que pone de relieve el desempeño de las clases dirigentes a lo largo de la historia nacional. Para empezar nosotros -como país- vivimos la inversa del modelo económico estadounidense. Arturo Jauretche llamaba a la Guerra de Secesión “la guerra de las camisetas”, porque combatían el Norte, que quería fabricarlas, y el Sur, al que sólo le convenía exportar el algodón. Y decía que la grandeza económica de la potencia radicaba justamente en que había ganado el Norte. En cambio, en nuestra guerra civil venció el Sur, y nos condenó a ser un país agroexportador y dependiente. Argentina forma su modelo económico con un fuerte contenido rentístico que se profundizó en el ámbito financiero. Lo fundamental de la riqueza de la oligarquía terrateniente es la renta de la tierra. No son estrictamente productores. Ahora nuestro círculo rojo basa sus ganancias en la especulación y el juego de las divisas. Esa filosofía se traslada a las clases medias y sectores populares impidiendo el desarrollo del país.

En el 2002, me preguntaron si podía surgir, luego de la crisis, un modelo con rasgos autoritarios en la política argentina. No me pareció una pregunta totalmente descabellada. “No se si un Hitler, porque el mundo está demasiado alerta para que revivan esos tipos de fantasmas pero puede surgir un dictador de su estilo” (3 Puntos. pp, 25, diciembre 2002). Incluso puede suceder como farsa, tal fue el caso de Luis Bonaparte, cuidando las formas y las distancias. Recordemos un hecho determinante para la consolidación del nazismo en el poder: el fin de la hiperinflación, lo que no significó el fin de los problemas económicos. En agosto de 1924, el dólar valía un billón de marcos y existían salvajes revueltas callejeras, saqueos a comercios y tiendas, asesinatos políticos y desaparecidos. Hubo, entonces, un cambio del signo monetario apoyado por un gran empréstito norteamericano que paró drásticamente la inflación a costas de un mayor endeudamiento. Luego la crisis de 1930 hizo renacer los fantasmas. La desocupación alcanzó los 5 millones de personas agravada por una política claramente procíclica, deflacionaria y por la apelación sistemática del artículo 48 de la constitución que permitía al ejecutivo soslayar la aprobación parlamentaria de los decretos. Tenía las facultades para gobernar por decreto de espaldas al parlamento.

En el debate público actual cuando se presenta a un adversario político como un enemigo al que hay que eliminar y no sólo derrotarlo electoralmente estamos muy cerca del discurso electoral de Hitler cuando fue nombrado canciller y se afirmó en el poder en 1933. Luego liquidó físicamente con las armas o con el exilio a sus principales adversarios. Tuvo su apoyo en la congregación de fuerzas políticas, económicas y militares de derecha, de adentro y afuera. La historia no se repite textualmente pero deja huellas indelebles que hay que reconocer aunque los contextos y tiempos sean distintos. A veces muy diferentes.

De la doctrina de la seguridad nacional, al consenso de Washington, a la crisis de la globalización y la multipolaridad, ¿puede ser el deep state estadounidense el hilo conductor explicativo de los diferentes ataques al modelo inclusivo de desarrollo argentino cuando analizamos los por qué de la agresión de gobiernos locales al sistema universitario nacional y de ciencia y técnica?

Ante todo, la última dictadura militar fue un momento de corte que cambia el patrón de acumulación de capitales, con la bicicleta financiera y la dolarización y surge una doble derrota: política, porque se destruyen varias generaciones de dirigentes; y cultural, porque se anulan los valores del pasado productivo e intelectual que movían el país. Cuando llega la democracia, ya es un sistema quebrado, basado en un modelo económico que continúa corrompiéndola.

Quizás ese fue el principal error de gobiernos anteriores que quisieron cambiar el rumbo previo agroexportador y de distribución regresiva de ingresos sin brindar un horizonte claro a mediano o largo plazo. Las máscaras de las presuntas modernizaciones que se ofrecen hoy representan lo inverso y siempre terminan mostrando el mismo rostro ajado, como el de Dorian Gray mirándose al espejo. El gran problema de la Argentina es que tiene el síndrome de la Europa devastada de posguerra, y aunque luego los ciclos se den vuelta el costo de este tipo de reconstrucciones representa sacrificios inmensos. Vivimos permanentemente atrapados en un mismo tiempo cíclico que es nuestro día de la marmota, su eterna repetición impide que nos movamos de una vez por todas hacia delante en beneficio de la gran mayoría y no de unos pocos.

El sistema universitario nacional bajo el gobierno de Javier Milei forma parte del abandono deliberado de la participación del estado en la economía y la cultura argentina. En suma, se está llevando adelante un plan económico que apunta a una redistribución regresiva de los ingresos en el marco de la falsa liberalización de la economía.

¿Qué reflexión acerca de la realidad y el porvenir podes hacer como cierre de esta nota?

La derrota cultural de estos tiempos es decisiva porque se abandona una estrategia a largo plazo, se pierde la noción de estrategia nacional. Aquellos que pertenecemos al campo científico estamos frente a un desafío porque debemos pensar más allá de la coyuntura. Los políticos que meramente limitan sus interpretaciones a ella, están condenados al fracaso de sus ideas porque en la coyuntura de crisis no se logra ver la totalidad del proceso que la produce. Estos tiempos tumultuosos imponen una mirada de largo aliento.

Nuestra sociedad está corriendo peligro y es preciso señalarlo. Como historiador y economista, estoy en posición de hacerlo. A pesar de la impostación del profetismo del actual presidente, esto tampoco es el apocalipsis. Pero igualmente estamos en tiempos difíciles. Nuestro porvenir de recursos naturales y capacidad productiva se irán junto a los dólares que lleguen.

Creo firmemente que se podrán recuperar los derechos conseguidos que Milei está destruyendo o amenazando. Pero, para eso es necesario el pensamiento crítico y el análisis histórico, señalar los fracasos que estas políticas tuvieron en el pasado, tienen en el presente y tendrán en el futuro. Sólo así podrá cambiar la conciencia extraviada de muchos argentinos.

Contenido relacionado:

“La Revolución Haitiana y las amnesias de la historia” – Entrevista a Juan Francisco Martínez Peria

Comunicador popular y digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Platense de pura cepa. Poeta. Pincharrata y peronista. Con ascendencia libanesa (Jasime), española (Giner), portuguesa (Dias) y autro húngara (Iurada).