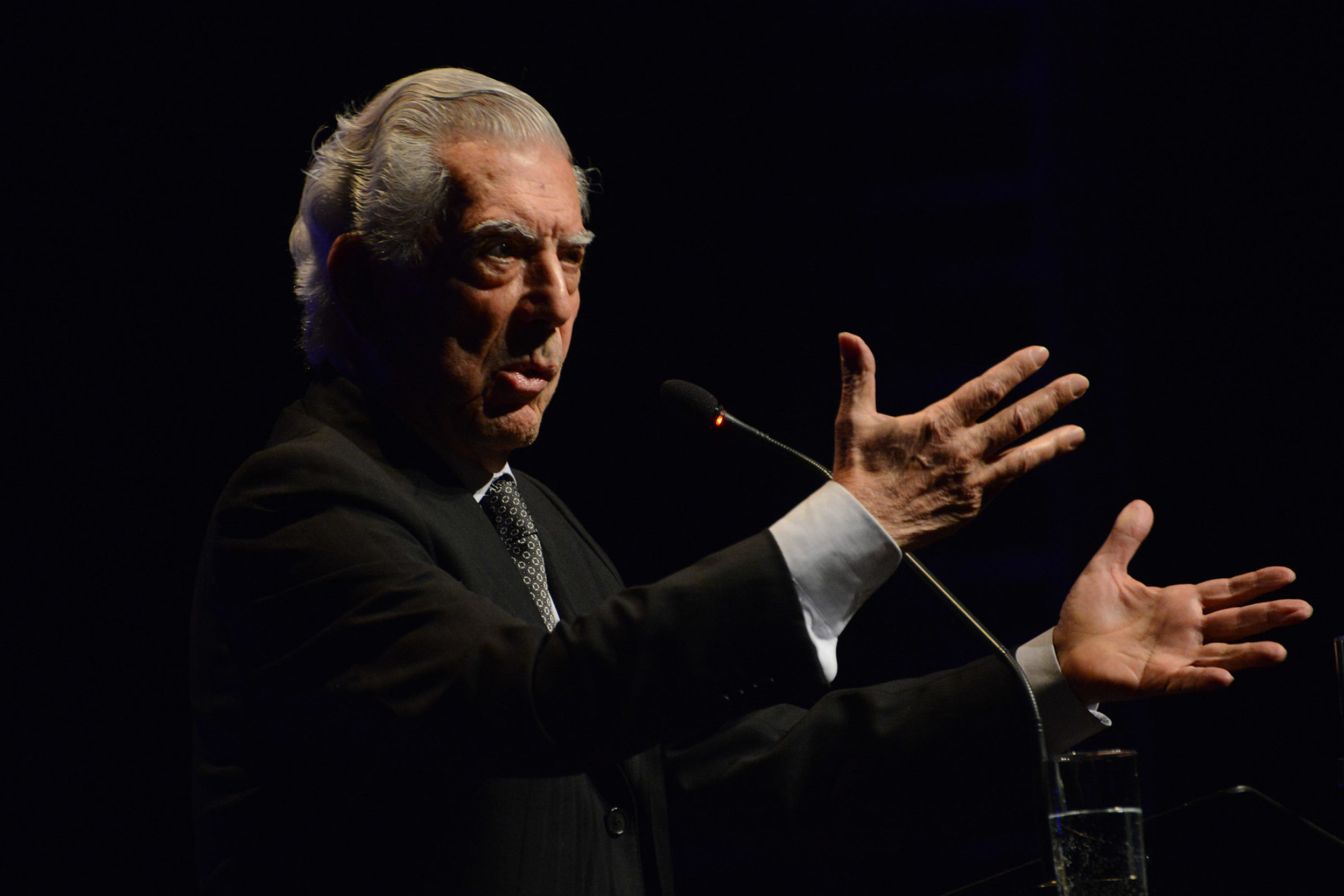

El reciente fallecimiento del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, ha dado lugar a una miríada de artículos-homenaje que celebran su legado como una de las figuras más influyentes de las letras hispanoamericanas de los siglos XX y XXI. Desde su irrupción como parte del boom latinoamericano de los años sesenta —cuando las letras y las artes se alineaban en sintonía con la radicalización política— hasta su viraje al liberalismo en la década de los ochenta, Vargas Llosa encarnó como pocos el rol del intelectual público en el centro mismo de los grandes debates políticos, ideológicos y culturales de América Latina.

Frente a la tentación de escindir al autor de su obra —seguramente una fórmula cómoda pero insuficiente—, un enfoque contextual y atento de las obras de Vargas Llosa revelan, por el contrario, que sus trabajos están profundamente atravesados por sus variaciones ideológicas. Para muchos de sus estudiosos, la obra del autor peruano no puede entenderse al margen de las tensiones que han marcado su trayectoria intelectual y vital. El decurso entre la rebeldía y el orden, entre la insurrección y la reconciliación, entre el fervor utópico de la juventud y el escepticismo liberal de la madurez, no solo constituye el trasfondo de su pensamiento, sino también el pulso íntimo de su narrativa. En este sentido, definirlo como una “conciencia de su época” —una figura que refleja, en clave literaria e intelectual, el contradictorio devenir de América Latina— puede parecer una caracterización tentadora, pero también simplificadora. Tan simplificadora como aquella que reduce su obra a los signos de una progresiva claudicación político-ideológica.

José Mario Pedro Vargas Llosa nació en 1936 en Arequipa, al sur del Perú. Durante su infancia vivió en distintas ciudades, como Cochabamba (Bolivia), luego en Piura y posteriormente Lima, donde comenzó a trabajar como periodista. Años más tarde se trasladó a Europa y, tras una beca frustrada para estudiar en París, inició su carrera literaria con La ciudad y los perros (1963), novela que marcó un antes y un después en su carrera. A partir de allí, Vargas Llosa se constituyó como un prolífico escritor y su impacto en las letras hispanoamericanas fue mayúsculo.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Ciudad y los Perros (1963), Conversación en La Catedral (1970), Pantaleón y las visitadoras (1973)—para muchos, su obra maestra—, La tía Julia y el escribidor (1977), La guerra del fin del mundo (1981), Historia de Mayta (1984), ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986), El Hablador (1987), Elogio de la madrastra (1988), Lituma en los Andes (1993), El pez en el agua (su autobiografía de 1993), Los cuadernos de don Rigoberto (1997), La fiesta del Chivo (2000), El paraíso en la otra esquina (2003), Travesuras de la niña mala (2006), El sueño del celta (2010), El héroe discreto (2013), Cinco esquinas (2015) y Tiempos recios (2019), entre muchas otras. El autor peruano también incursionó en el ensayo, el teatro, la crítica literaria y el periodismo. Además, varios de sus libros han sido adaptados a la pantalla grande.

Para muchos de sus estudiosos, la obra del autor peruano no puede entenderse al margen de las tensiones que han marcado su trayectoria intelectual y vital. El decurso entre la rebeldía y el orden, entre la insurrección y la reconciliación, entre el fervor utópico de la juventud y el escepticismo liberal de la madurez, no solo constituye el trasfondo de su pensamiento, sino también el pulso íntimo de su narrativa.

Junto a figuras como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Claribel Alegría, Octavio Paz, José Donoso y Guillermo Cabrera Infante, entre otros, Mario Vargas Llosa fue uno de los grandes protagonistas del llamado boom latinoamericano, el fenómeno literario que proyectó en los sesenta a una generación de escritores jóvenes hacia el reconocimiento internacional. Durante esos años, además, Vargas Llosa, quien había dedicado varios artículos a Cien años de soledad, la obra cumbre del autor colombiano, trabajó además en un extenso ensayo titulado García Márquez: historia de un deicidio. Este texto, originalmente presentado en 1971 como tesis doctoral para obtener el título de doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid, constituye uno de los estudios más profundos sobre la obra maestra del genial escritor colombiano.

De la utopía socialista a la utopía de mercado

Influenciado por el existencialismo de Sartre y Camus, y en un contexto latinoamericano marcado por una creciente radicalización política, Mario Vargas Llosa se identificó en su juventud con las ideas de izquierda. Participó activamente en el círculo de estudios Cahuide en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde recibió formación en teoría marxista de la mano de Héctor Béjar, uno de los fundadores y líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) del Perú. En 1962, ya como joven periodista, viajó a Cuba como cronista en plena Crisis de los Misiles. Durante esa etapa, simpatizó con la Revolución Cubana y mantuvo una relación cercana con el gobierno de Fidel Castro. Tal fue su vínculo que en 1965 fue invitado a formar parte del jurado del premio de novela de la Casa de las Américas, ocasión en la que presentó La Ciudad y los Perros. Sin embargo, el encarcelamiento del poeta cubano Heberto Padilla en 1971 —hecho que provocó un cisma hacia el interior del mundo intelectual y artístico de la época— marcó un punto de quiebre en su postura y lo llevó a tomar una marcada distancia crítica respecto a la revolución.

Vargas Llosa también mostró en su momento cierta simpatía por algunas de las reformas impulsadas por la dictadura nacionalista del Gral. Juan Velasco Alvarado, aunque hacia finales de los años setenta comenzó a distanciarse de manera progresiva. En ese mismo periodo, cabe destacar su papel como presidente del PEN Club Internacional, desde donde, en 1976, promovió una carta pública dirigida al dictador Jorge Rafael Videla. En ella denunciaba con firmeza las detenciones, torturas, desapariciones y exilios forzados sufridos por numerosos intelectuales, escritores y artistas bajo la dictadura militar argentina.

Ya a comienzos de los años ochenta, Mario Vargas Llosa reconfiguró profundamente su pensamiento político. Lejos quedaba ya la figura del joven escritor que alguna vez simpatizó con el ideal del intelectual latinoamericano comprometido con la transformación social. En esta nueva etapa, su pensamiento comenzó a nutrirse de las ideas de pensadores liberales como Karl Popper, Isaiah Berlin y Friedrich von Hayek, entre otros. Esta evolución ideológica no solo se reflejó en su obra literaria, sino también en su mirada crítica sobre América Latina: para Vargas Llosa, la pobreza estructural, el atraso y la fragmentación de la región respondían, en gran medida, a la falta de modernización en los ámbitos político y económico. Y esa modernización, sostenía, solo era posible mediante la adopción de una economía de mercado y la afirmación de la libertad individual.

…cabe destacar su papel como presidente del PEN Club Internacional, desde donde, en 1976, promovió una carta pública dirigida al dictador Jorge Rafael Videla. En ella denunciaba con firmeza las detenciones, torturas, desapariciones y exilios forzados sufridos por numerosos intelectuales, escritores y artistas bajo la dictadura militar argentina.

Este viraje ideológico sentó las bases del Movimiento Libertad, espacio a partir del cual construyó el camino hacia su candidatura presidencial en 1990, presentándose como el abanderado del liberalismo económico peruano. En aquellas elecciones fue derrotado por Alberto Fujimori, tras lo cual se estableció en Madrid y consolidó en los años siguientes su posición como uno de los principales referentes del pensamiento liberal en el mundo hispanohablante. Sus columnas en El Comercio y El País de Madrid lo mostraron durante décadas atento a la coyuntura latinoamericana y global, y se convirtieron en espacios donde desplegó no solo su virtuosismo narrativo, sino también su aguda capacidad para generar intensas polémicas.

La utopía eurocentrada de la modernidad frente a la utopía “arcaica”

Una de las perspectivas más cuestionadas en el pensamiento de Mario Vargas Llosa es su visión sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Si bien en su juventud fue lector atento de José Carlos Mariátegui y sus reflexiones sobre los pueblos indígenas, en su madurez adoptó una postura marcadamente modernizadora frente a las comunidades originarias del Perú —y, por extensión, de América Latina—. En sus ensayos, el autor peruano sostuvo que ciertas prácticas tradicionales de las zonas rurales, a su juicio arcaicas y ancladas en el pasado, representaban un obstáculo para el desarrollo. Desde esta óptica, para Vargas Llosa, el único camino viable hacia el progreso residía en la adopción de los principios de la libertad individual y de la economía de mercado, considerados por él condiciones indispensables para la modernización de la región. En este marco, para el escritor peruano, los pueblos originarios deberían renunciar a sus culturas ancestrales, ya que no se puede ser moderno y a la vez mantener formas de vida tradicionales que, según su interpretación, impedían cualquier proyecto de progreso.

Numerosos intelectuales críticos del giro decolonial han advertido sobre los riesgos de una visión del desarrollo marcada por un sesgo eurocéntrico y colonial. Este enfoque problemático propone, en suma, una modernización excluyente, que exige a los pueblos indígenas renunciar a su identidad cultural como condición para integrarse a un proyecto nacional “moderno”. Se trata de un debate de larga data en el pensamiento latinoamericano, presente desde inicios del siglo XX y con profundas resonancias en la literatura y la política. Mientras Vargas Llosa representa una línea que asocia el progreso con la asimilación cultural, figuras como José Carlos Mariátegui en el campo político o José María Arguedas desde la literatura, defendieron una visión contraria: sostenían que la negación de las culturas ancestrales no solo era injusta, sino que imposibilitaba la construcción de un proyecto de nación auténticamente peruano.

Precisamente con José María Arguedas —considerado, junto a Vargas Llosa y el Inca Garcilaso de la Vega, una de las cumbres de la literatura peruana—, el autor de Conversación en la Catedral sostuvo a fines de los años sesenta una intensa polémica en torno a la interpretación de las culturas ancestrales del Perú y su representación en la narrativa nacional. Vargas Llosa cuestionó lo que percibía como una visión idealizada del mundo andino en la obra de Arguedas, al que acusó de construir una “utopía arcaica”. Su postura reflejaba una concepción abiertamente asimilacionista: para él, la integración del indígena en el proyecto nacional debía darse bajo los principios del liberalismo político y económico. En contraste, Arguedas concebía al sujeto indígena y su cultura como elementos fundamentales e irrenunciables para cualquier proyecto de peruanidad auténtica. Aunque la polémica concluyó abruptamente con el suicidio de Arguedas en 1969, Vargas Llosa no dejó de reconocer el profundo talento literario de su interlocutor. Ambas visiones —la modernizadora y asimilacionista de Vargas Llosa, y la integradora y culturalista de Arguedas— siguen marcando, hasta hoy, el pulso de la literatura en el Perú. Esta confrontación ideológica fue retomada y profundizada por Vargas Llosa en La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1996), donde plasmó su visión crítica del indigenismo literario.

Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.