La deportación de Juan Pedro Martínez Piedrahita, trabajador afrouruguayo con dos décadas de residencia en Argentina, reavivó el debate sobre soberanía estatal y derechos humanos. Su caso expone cómo reformas migratorias y discursos de odio habilitan prácticas que ponen en jaque la protección internacional de las personas migrantes.

En tiempos de crisis económicas y sociales, el inmigrante suele transformarse en un blanco fácil. Los gobiernos apelan a la soberanía para decidir quién puede quedarse y quién debe marcharse, pero la pregunta incómoda sigue vigente: ¿quién garantiza que esas deportaciones respeten los derechos humanos y no respondan a prejuicios, racismo o discursos de odio?

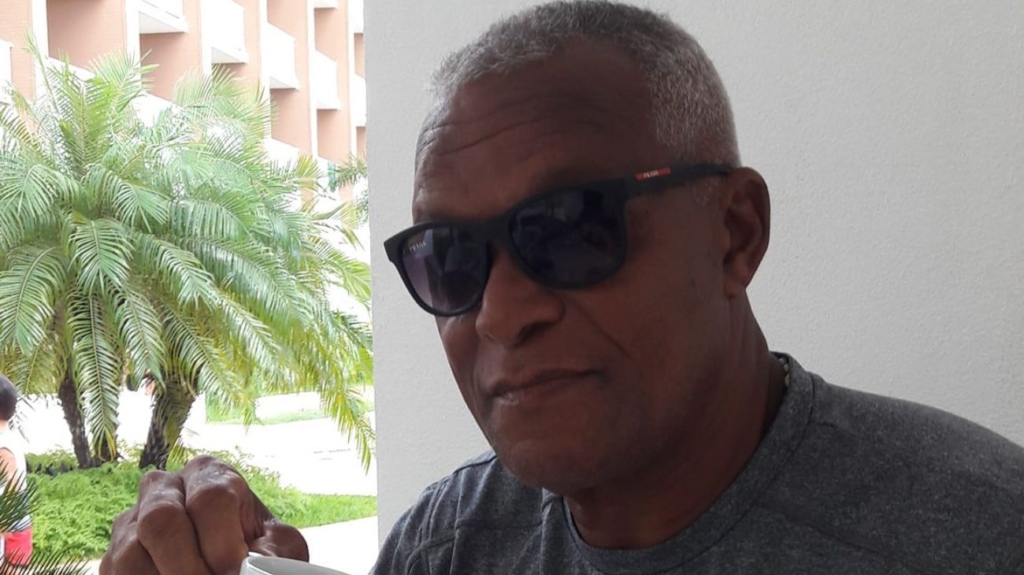

El caso de Juan Pedro Martínez Piedraita, trabajador migrante afrouruguayo con años de residencia en Argentina, volvió a poner el tema en debate. Martínez fue detenido cuando acudió a renovar su DNI, a raíz de una contravención menor ocurrida hace cinco años. El gobierno de Javier Milei utilizó ese antecedente para justificar su deportación inmediata al Uruguay, en una acción que organizaciones sociales denunciaron como intimidatoria hacia la población migrante y la clase trabajadora.

El caso de Juan Pedro Martínez Piedrahita

Según una entrevista brindada al medio digital Radio Gráfica, Juan Pedro Martínez Piedrahita de 60 años, afrodescendiente y candombero, fue deportado días atrás desde la Argentina hacia su país natal, Uruguay. Aun con 20 años de residencia en el país, estar casado con una argentina y tener tres hijos argentinos, Martínez fue detenido cuando acudió a renovar su DNI, a causa de una contravención menor ocurrida hace cinco años que tramitó el Juzgado en lo Correccional N.º 4 de Morón, y que ya había sido cumplida.

La deportación se produjo el pasado 17 de julio luego de haber estado cinco días detenido e incomunicado, la medida estuvo ejecutada por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal, “el viernes 11 de julio fuimos hasta un sector que se llama Extranjeros con Judiciales y desde ahí nos derivaron a otra área de Permanencia. Fui con mi señora, nos hicieron esperar hasta que se fuera toda la gente que había. Ahí me comunicaron que me tenía que ir del país”, narró Martínez Piedrahita a Radio Gráfica.

“Ahí nos separan con mi señora y me llevan a un lugar a tomarme las huellas digitales tratándome como a un delincuente. Me terminan trasladando a una Alcaidía en Palermo donde ya no tuve contacto con nadie más. Ni siquiera me dieron las pastillas que tenía que tomar para la hipertensión. Ahí me vuelven a decir que me iban a deportar”, sumó.

“A las dos de la mañana me sacan una foto, me esposan y de ahí me llevan al Aeropuerto con un vuelo que trae a Uruguay. Acá no había nadie recibiéndome”, puntualizó.

Durante la detención, sus derechos humanos básicos fueron vulnerados, ya que no contó con asistencia médica ni acceso a su defensa legal. Tampoco se tuvieron en cuenta sus derechos civiles vinculados a la vida familiar y la relación paternal con sus hijos argentinos.

La decisión, tomada sin que la Dirección Nacional de Migraciones evaluara su arraigo familiar ni laboral, abre un interrogante mayor: ¿qué margen real existe para cuestionar la arbitrariedad de los Estados cuando deciden expulsar a una persona?

La reforma migratoria en Argentina

El Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 promulgado el pasado 29 de mayo modificó la ley 25.871 que regula la inmigración en Argentina. Dicha modificación apunta a “ordenar” la inmigración en el país, emulando las políticas antiinmigratorias que Donald Trump aplica en Estados Unidos desde su asunción en la presidencia.

Desde el Centro de Estudios Legales (CELS) criticaron el Decreto: “restringe a las personas migrantes derechos que la Constitución Nacional reconoce para todos los habitantes del país, basándose en datos falsos, sembrando prejuicios, sin argumentos —menos aún, para reformar una ley sin pasar por el Congreso—, e ignorando la realidad migratoria argentina”.

La paradoja del derecho internacional humanitario

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente a partir de mediados del siglo XX, colocó al individuo en el centro de la protección jurídica global. Desde la Declaración Universal de 1948, pasando por la Conferencia de Teherán de 1968 y la de Viena en 1993, se consolidó la idea de que la dignidad humana trasciende la condición de nacional o extranjero. Las principales Organizaciones Internacionales como ONU a nivel mundial u OEA a nivel regional nacieron a la luz de la protección de los derechos humanos.

En este marco surgió el standard minimum de derechos, un principio que establece obligaciones mínimas que los Estados deben garantizar a las personas extranjeras bajo su jurisdicción. Entre estas obligaciones, encontramos:

- Protección de la vida e integridad física frente a actos de violencia colectiva organizada contra los extranjeros.

- Prohibición de detención arbitraria, con el derecho a una investigación en tiempo razonable y a ser escuchado.

- Prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes.

- Acceso libre e igualitario a la justicia, sin discriminación por nacionalidad, lo cual incluye la obligación estatal de evitar la “denegación de justicia”.

- Respeto a derechos civiles básicos, entre ellos los vinculados a la vida familiar y paterno-filial.

Estos derechos mínimos no deberían depender de la ciudadanía ni del estatus migratorio: derivan de la condición humana. Sin embargo, la práctica muestra que su cumplimiento es frágil y muchas veces subordinado a intereses políticos.

Soberanía vs. protección internacional

A pesar de la proliferación de tratados, declaraciones y organismos internacionales, los Estados mantienen un férreo control sobre sus competencias en materia migratoria. El otorgamiento de ciudadanía, el reconocimiento de residencia y, sobre todo, las deportaciones, se ubican en el núcleo duro de la soberanía.

Organizaciones como la ONU o la OEA pueden establecer estándares y emitir recomendaciones, pero carecen de mecanismos vinculantes que obliguen a los gobiernos a modificar sus decisiones. De esta manera, mientras el discurso internacional se humaniza, el poder estatal sigue intacto cuando se trata de decidir sobre la permanencia de personas extranjeras en su territorio.

El caso de Martínez Piedraita es un ejemplo cercano, pero no único. En Estados Unidos, las deportaciones sumarias bajo programas como el “Title 42” —utilizado incluso durante la pandemia de COVID-19— fueron denunciadas por organismos de derechos humanos como violatorias del debido proceso y del principio de no devolución. En Europa, países como Italia y Hungría endurecieron políticas migratorias en abierta contradicción con compromisos internacionales asumidos en materia de asilo y refugio.

Cuando la soberanía pesa más que los derechos

En abril de 2025, un grupo de expertos independientes denunció que más de 200 migrantes fueron deportados de Estados Unidos hacia El Salvador sin haber recibido debido proceso. “En muchos casos, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos”, alertaron en un comunicado conjunto.

La situación no se limita a América. Amnistía Internacional denunció que en Egipto las autoridades llevan adelante “detenciones masivas y arbitrarias” de personas refugiadas sudanesas, que luego son devueltas forzosamente a una zona de conflicto, sin posibilidad de pedir asilo ni con garantías procesales mínimas.

Estos ejemplos, aunque geográficamente distantes, evidencian un patrón común: los Estados imponen su lógica soberana sobre las obligaciones internacionales, y los organismos internacionales carecen de herramientas efectivas para frenar o revertir esas decisiones.

Discursos de odio y legitimación social

El terreno se vuelve más complejo cuando se suman los discursos de odio. Asociar inmigración con inseguridad o pérdida de empleo genera un consenso social que legitima prácticas restrictivas. El inmigrante pasa de ser sujeto de derecho a convertirse en sospechoso permanente, y en ese desplazamiento simbólico en el imaginario colectivo se abren grietas para la discriminación institucionalizada.

En Argentina, las políticas actuales marcan un giro en esa dirección. Organizaciones de la sociedad civil advierten que casos como el de Martínez Piedraita sientan un precedente peligroso: la utilización de antecedentes menores como excusa para expulsar a personas arraigadas en el país, con familia, trabajo e identidad comunitaria.

La gran pregunta

La paradoja persiste: mientras el derecho internacional ha avanzado en la humanización de la protección jurídica, los Estados continúan ejerciendo de manera exclusiva la potestad de decidir sobre la vida de las personas migrantes. En teoría, existen estándares mínimos universales. En la práctica, quienes son deportados rara vez encuentran una instancia internacional eficaz para frenar el proceso o reparar el daño.

¿De qué sirve entonces proclamar la universalidad de los derechos humanos si en la frontera, en la comisaría o en la ventanilla migratoria, estos derechos dependen de la voluntad política del Estado de turno?

La respuesta, hoy por hoy, sigue siendo incómoda: nadie garantiza plenamente que el standard minimum de derechos se cumpla, tal como sucedió con Martinez Piedrahita. Al ser deportado, su familia quedó sin sustento económico, ya que el Estado también suspendió el ingreso por AUH que percibían. A pesar de que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires logró la restitución del beneficio solicitando la intervención de ANSES, la unidad familiar se vió resquebrajada y la garantía del pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes quedó, una vez más, supeditada a la discrecionalidad del poder estatal.

Entre resoluciones que se archivan y fronteras que se cierran, la vida de los migrantes queda suspendida en un limbo en el que la ley, paradójicamente, pesa más que la justicia. En esa grieta —entre la promesa universal de derechos y la práctica concreta de los Estados— se disuelven proyectos, se interrumpen infancias, se desarraigan familias. Lo que se deporta no es solo a una persona: se expulsa una historia, una esperanza, un futuro que se diluye en la ilusión de lo que podría haber sido.

Contenidos relacionados:

El caso Martínez Piedraita y el giro punitivo en la política migratoria argentina

Reforma migratoria por decreto: el anunciado giro antiderechos del gobierno de Javier Milei

Rechazo colectivo en Congreso al DNU que modifica la Ley de Migraciones

Amante del Jazz, el tenis, el yoga y los idiomas.

La temática migrante condensa algunos pilares que, desde mi punto de vista, son de suma importancia en cuanto seres intrínsecamente sociales: la empatía, el diálogo y el intercambio cultural como formas de construir una mundo más justo, sustentado en el amor y la hospitalidad.