En diálogo exclusivo con Refugio Latinoamericano, el historiador Oscar Álvarez Gila, uno de los máximos referentes en los estudios históricos sobre las migraciones, analiza la paradoja de la identidad vasca —que se forjó en Argentina 20 años antes que en Euskadi—, la dificultad de estudiar un fenómeno “fluido” y la hipocresía de las políticas restrictivas actuales: “Fuimos migrantes hace nada”.

En el País Vasco actual —nos relata Oscar Álvarez Gila —, una parte de la sociedad mira con recelo cómo migrantes venezolanos o latinoamericanos regentean las tabernas tradicionales. Algunos, según el historiador vasco, se quejan de que “empiezan a introducir otro tipo de productos que alteran la pureza de la gastronomía local”. La ironía, señala el experto, es más que evidente: “Vamos a ver, ¿qué hay más vasco que las alubias (porotos)? Es comida tradicional, pero es que mire: vienen de América. Es decir, hay un momento en que hubo uno como usted que dijo, ‘Esto no se puede comer porque cambia sus tradiciones‘”.

Esta anécdota, simple y contundente, encapsula el núcleo del trabajo de Álvarez Gila y la paradoja de la movilidad humana. La identidad, concluye, “no es algo que se ha mantenido incólume. Es producto de montones de mezclas“.

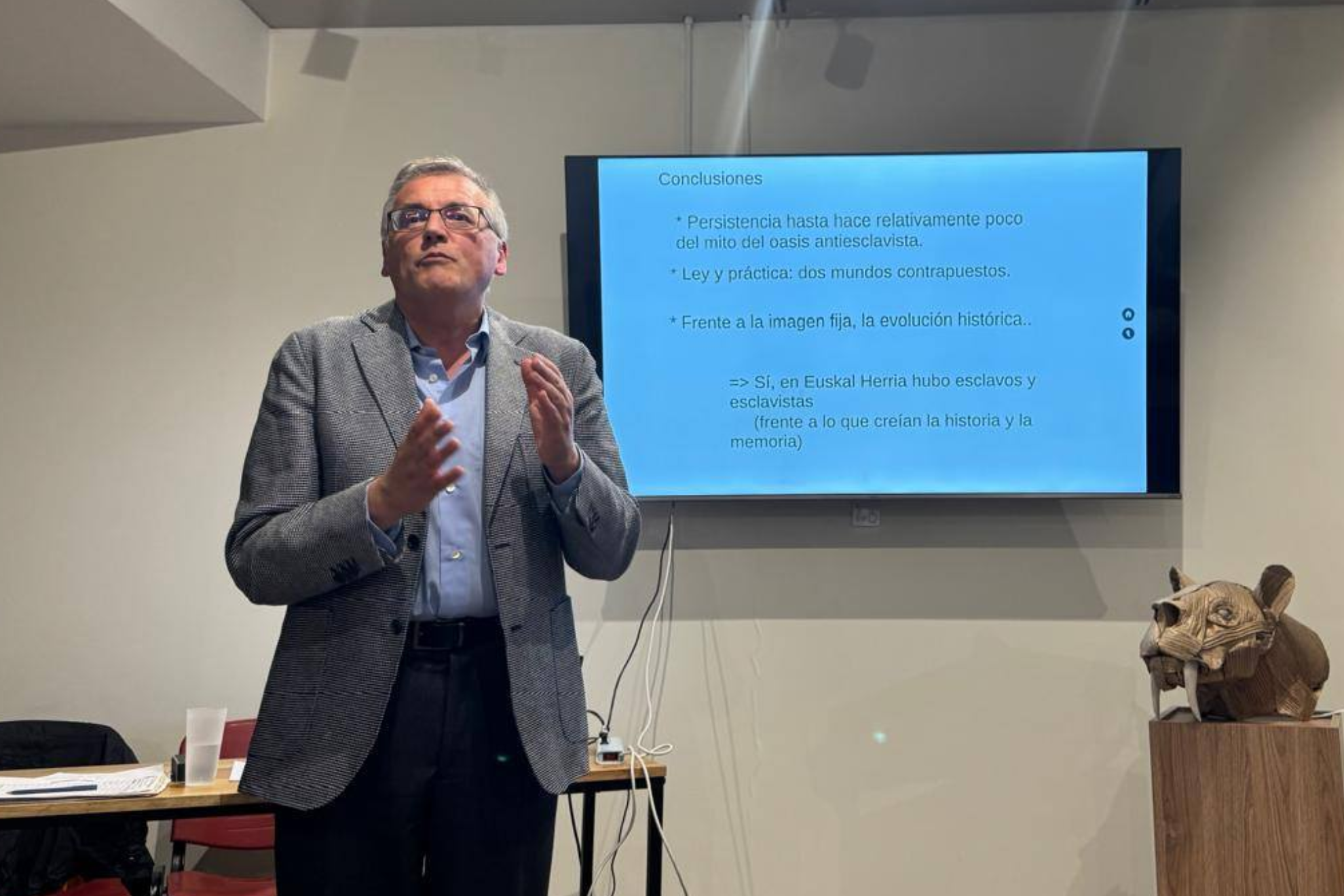

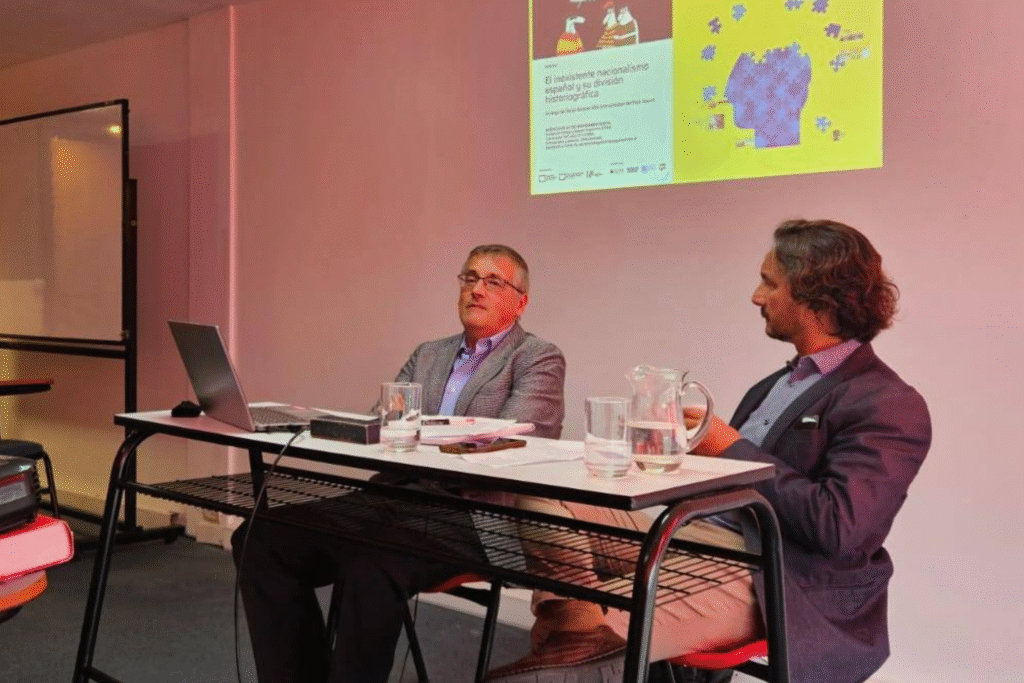

Óscar Álvarez Gila, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), es una de las voces académicas más relevantes en el estudio de las migraciones. Su reciente paso por Argentina, donde dictó un seminario en el marco de la Cátedra Amale Artetxe en Estudios Vascos (del Instituto Vasco Etxepare y la Universidad Nacional de San Martín-UNSAM), fue la ocasión para que Refugio Latinoamericano dialogara en profundidad sobre las lecciones que la migración vasca —una de las más influyentes en la conformación de la Argentina moderna— ofrece para entender un presente obsesionado con las fronteras.

El resultado es una clase magistral que desmonta mitos y ofrece un marco analítico esencial: la migración no es la excepción. Es la norma.

La movilidad humana es la norma

El primer concepto que Álvarez Gila desmonta es el de la “crisis migratoria”. El discurso contemporáneo, advierte, trata a la movilidad humana como un “hecho extraordinario”, cuando la evidencia histórica nos indica lo contrario.

“Realmente los seres humanos tenemos por naturaleza… llevamos un millón de años en la tierra… y hemos sido nómadas”, afirma el historiador. “La movilidad social va muy unida a la movilidad económica y va unida a la movilidad geográfica. Estamos continuamente cambiando”.

Bajo esta óptica, las grandes migraciones masivas de los siglos XIX y XX no fueron una anomalía, sino la continuidad de esa recurrencia, impulsada por un sinnúmero de factores. El experto matiza la idea de que solo se “huía de la miseria”.

“Mucha gente simplemente evaluaba alternativas para emigrar y decía, ‘Acá tengo más posibilidades’. Y se jugaba”. A este impulso se sumaron el crecimiento demográfico en Europa, la industrialización, la tecnificación del campo y, crucialmente, “el propio avance tecnológico en las comunicaciones que hace más fácil y abarata el coste de la emigración”.

Pero a esos factores de expulsión se sumaron potentes políticas de atracción de la inmigración. “Estaban las políticas que había en aquel momento en América, de norte a sur, que eran políticas poblacionistas“, señala, sin eludir su trasfondo ideológico. “La ‘conquista del desierto’ en Argentina no fue tal porque aquéllo no era un desierto: había gente. Era un proyecto propagandístico que se unía a la idea, ciertamente racista, de que las poblaciones indígenas pues eran inútiles o eran inferiores“.

El “agua entre las manos”: el desafío de estudiar la migración mas allá del nacionalismo metodológico

Si la movilidad es una constante desde el fondo de la historia de la humanidad, ¿por qué su estudio resulta tan esquivo para la historia moderna? El historiador lo explica con una poderosa metáfora.

Estudiar la migración desde la óptica de la historia nacional es, para Álvarez Gila, “como querer pillar agua entre las manos… estamos poniendo manos para una historia que es fluida y que se nos escapa“.

“Tradicionalmente, los teóricos parten de marcos cerrados, de marcos estatales”, reflexiona. “Lo habitual es que alguien sea especialista en historia de Argentina o historia de España. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con grupos humanos que están en movimiento? Se nos escapa, es muy nebuloso”.

En este sentido, un enfoque transnacional resulta imprescindible para capturar la complejidad de la experiencia migrante. “El eurocentrismo”, afirma, “hacía que los europeos estudiásemos las emigraciones y los latinoamericanos las inmigraciones. Los europeos, cuando emigraban, ya no existían; y acá, de repente, llegaban en el barco y no se sabía qué habían sido antes”. Según el investigador, se olvidaba así que el migrante “llegaba con todo un bagaje y además con una serie de contactos y de intereses que no los pierde”.

Argentina y la afirmación de la identidad vasca

Es precisamente en esa “historia fluida” donde el caso vasco revela su mayor particularidad. La identidad vasca no solo se trasladó a la Argentina: se reconfiguró y, en muchos aspectos, se consolidó políticamente en este país antes que en su tierra de origen.

“Un dato significativo es que en Argentina exista una imagen popular de ‘vasco'”, explica. “Acá cuando llegan, consiguen ser reconocidos como vascos”. Esta diferenciación se vio potenciada por una barrera fundamental: el idioma. “Cuando llegan los vascos en el siglo XIX… son básicamente gente que habla el mismo idioma. Hablan euskera”, una lengua no indoeuropea. “Muchos vascos no podían comunicarse en su lengua primera con el resto de los emigrantes españoles”.

Esta singularidad cultural, sumada a la distancia, actuó como un catalizador político.

“En Argentina, más o menos, en el último cuarto del siglo XIX, ya comienza a haber pensadores… que [dicen] ‘somos una nación’, no somos franceses ni españoles. Que es un paso que no se da en el País Vasco hasta fines de aquel siglo. Hay una diferencia de unos 20 años, en fin, acá se da antes”.

Esta afirmación identitaria “tajante” de la diáspora contrasta, aún hoy, con la realidad de Euskadi, donde existe un “espectro” y una “coexistencia de identidades”. En la diáspora, relata el experto, la diferenciación es absoluta. “Me acuerdo que en Rosario (Prov. de Santa Fe, Argentina), hace unos años, en la feria de colectividades, quisieron hacer una especie de stand de España… y ahí pusieron a vascos y catalanes y dijeron, ‘No’. Y se fueron al extremo contrario: decían, “A ver, nosotros nos pusimos con japoneses, para que no se nos confunda“.

De la sociabilidad a la prensa digital

Esta fuerte identidad colectiva se materializó en una densa red institucional. Sin embargo, Álvarez Gila identifica una diferencia clave: a diferencia de otros colectivos, las instituciones vascas no se centraron en el mutualismo.

“No es hasta 1877 en Buenos Aires que crean sus instituciones propias”, detalla. “Pero son solamente de sociabilidad. Lugares para juntarse, para hablar, para celebrar fiestas, para jugar deporte… En socorros mutuos precisamente seguían en las [sociedades] españolas“.

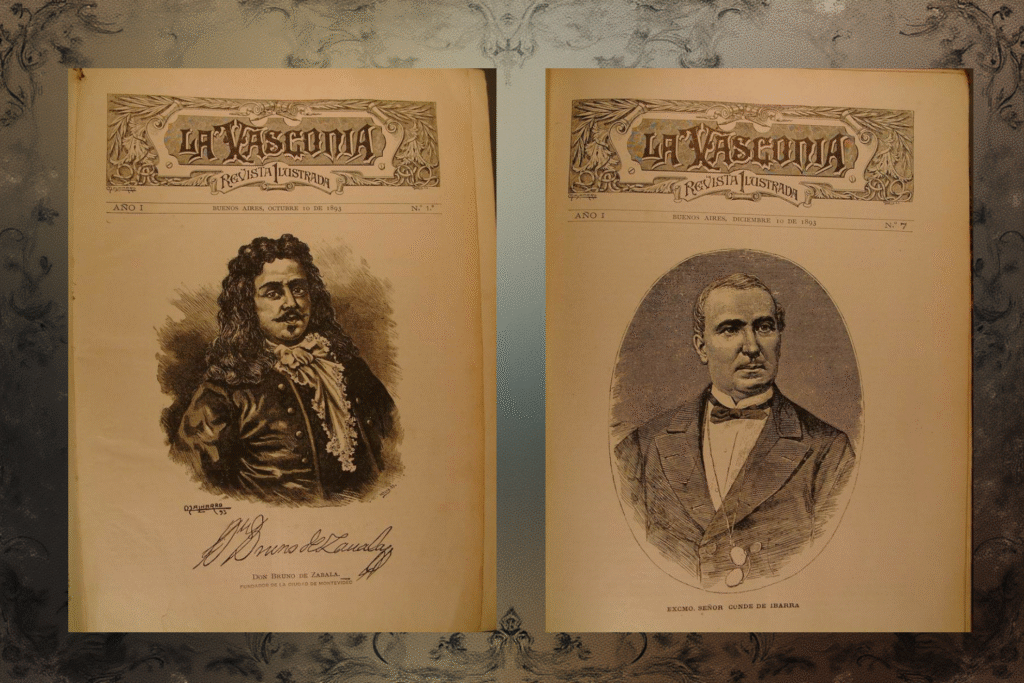

Esa intensa sociabilidad generó, a su vez, una efervescencia en la prensa. Publicaciones como La Baskonia —que se publicó durante 50 años (1893-1943)— “es un caudal de información fabuloso” que servía como nexo.

Hoy, gran parte de ese legado está disponible gracias a la iniciativa Urazandi Digital del Gobierno Vasco (Urazandi significa “al otro lado del mar”). “Es un repositorio con miles y miles de páginas. Los archivos de Argentina aportan 38 publicaciones“, explica el historiador, destacando que es un recurso de acceso abierto, una herramienta fundamental para investigadores de la diáspora vasca.

Esa identidad, afirma el historiador, ha evolucionado. “Al principio, las vinculaciones eran bidireccionales” (Argentina con el País Vasco). “Hoy”, sostiene Álvarez Gila, “ya es una reconfiguración… una identidad vasca global vinculada con otros centros. Es cada vez más habitual que tengan vinculaciones con los vascos en Chile, con los vascos en Estados Unidos… son ya relaciones multipolares“.

Jauretche, Marechal y la “Ley de Hansen”

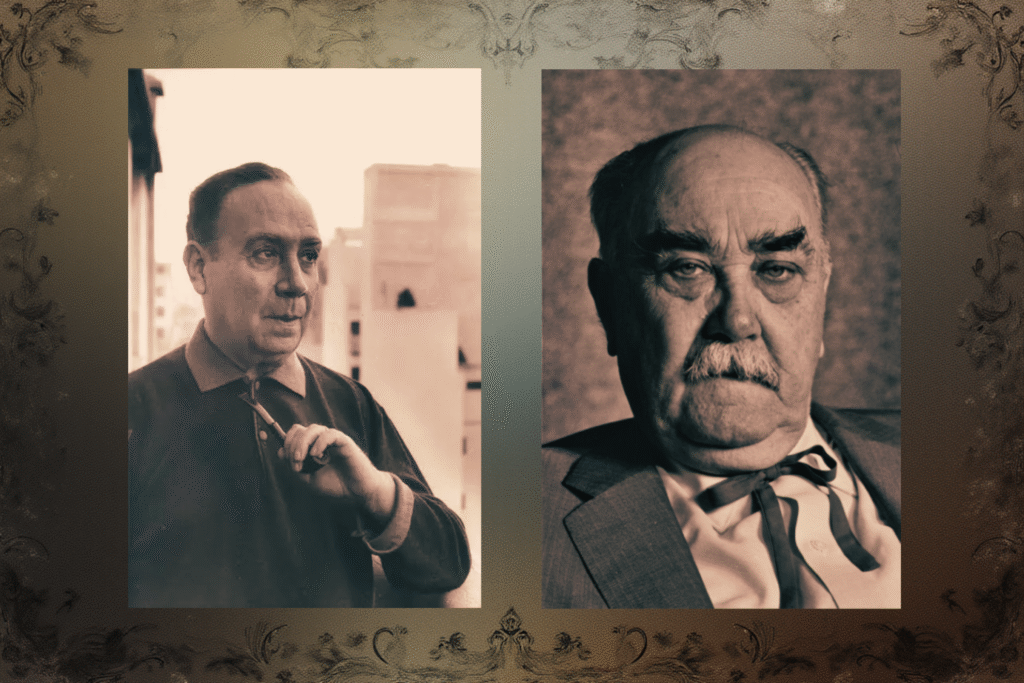

La influencia vasca, por supuesto, trascendió los centros y la prensa, impregnando la cultura argentina desde la literatura y el pensamiento político. Figuras como Leopoldo Marechal o Arturo Jauretche —ambos descendientes de vascos franceses— son algunos de los ejemplos más notorios. El caso del segundo es más que elocuente: el 13 de noviembre se celebra en Argentina el “Día del Pensamiento Nacional en Argentina”, en homenaje al natalicio del escritor.

En ese marco, Álvarez Gila ofrece algunas claves para entender por qué tantos hijos de migrantes (vascos, italianos o gallegos) se convirtieron en los algunos de los pilares del nacionalismo popular argentino. La clave sería la llamada Ley de Hansen, formulada a principios del siglo XX por el historiador norteamericano Marcus Lee Hansen: “Lo que los hijos quieren olvidar, los nietos quieren recordar”.

“Los hijos [de extranjeros]”, explica Álvarez Gila, “han nacido acá, se han socializado en Argentina, han pasado por la escuela argentina… pero van a tener el medio estigma de que son de familia extranjera. ¿Qué suelen hacer? Ser más argentinos que los argentinos. ¿Por qué? Porque tiene el peligro de que alguien le pueda usar contra ellos el arma de, ‘bueno, usted es que es medio de fuera'”.

No es un fenómeno exclusivo de Argentina. Álvarez Gila traza paralelismos con Estados Unidos, donde escritores como Robert Laxalt (de origen vasco) apelaron a sus raíces para construir narrativas nacionales norteamericanas, o con la tesis doctoral en proceso de Alfonsina Leranoz (dirigida por el propio historiador vasco junto a la historiadora Silvia Dolinko en la UNSAM) sobre el aporte de artistas vascos exiliados o migrantes al mercado del arte en Buenos Aires.

La lección final

Del ejemplo del caso Jauretche a la gastronomía de las alubias, la entrevista con Óscar Álvarez Gila regresa al punto de partida: la contradicción de una Europa que pretende blindarse de la inmigración olvidando su propio pasado.

La lección de la historia, para el profesor, es doble.

Primero, la hipocresía. “En términos históricos, nosotros fuimos hace nada emigrantes”. Y segundo, un llamado a abandonar las concepciones esencialistas. “Mucha gente tiene miedo porque piensa que con la gente que llega de fuera va a modificar lo que somos ahora. ¡Es que lo que somos ahora no es una identidad que se ha mantenido incólume… es producto de montones de mezclas!”.

La movilidad humana, concluye el historiador, no es una patología ni una crisis que deba resolverse. “Tenemos que empezar a pensar eso: que es parte de nuestra normalidad, que no es una cosa excepcional y que no es un mal. Sino que es un fenómeno social”.

Imagen de portada: Oscar Álvarez Gila en la Universidad Nacional de San Martín (Gentileza: Ruy Farías).

Contenidos relacionados:

El diario “La Protesta”, el anarquismo y la memoria migrante: entrevista a Horacio Tarcus

Ezequiel Adamovsky: “el carnaval era una máquina de integración cultural”

Consultor en comunicación estratégica. De raíces criollas y mestizas, sus antepasados se remontan a la historia del Alto Perú y también a la llegada de migrantes españoles en el siglo XIX. Apasionado por la historia y cultura latinoamericana.