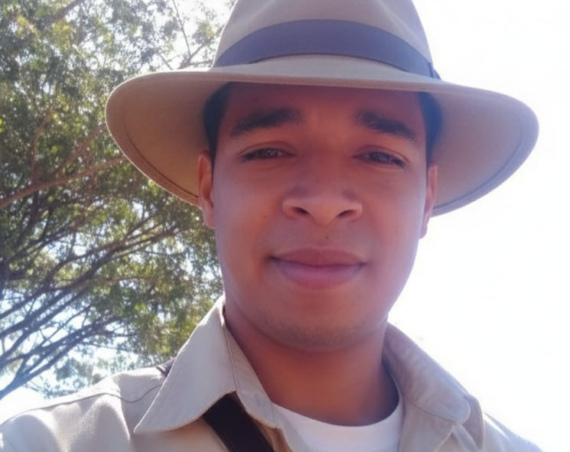

Alexandra Jamieson es escritora, activista y gestora cultural. En su vida, la literatura es un espacio de resistencia, memoria y acción. Una herramienta colectiva para imaginar otros mundos posibles.

“No hace falta tener un doctorado en letras para escribir una historia”, afirma. Su voz es envolvente y sostiene ideas. Postula a la lectura como un medio para expresar la resistencia, para repensar las palabras, qué decimos, qué expresamos, qué estamos reproduciendo cada vez que nombramos.

Alexandra Jamieson es escritora, apasionada por la microficción, coordina talleres, encuentros y clínicas de obras literarias y asesorías en gestión cultural.

Hija de padre panameño y madre argentina, nació en Madrid -en 1978- porque sus padres estaban viviendo temporalmente en España por cuestiones académicas y laborales. A los tres meses de vida se mudó a Argelia porque su papá había participado de un programa para dar clases en la Universidad de Orán. Vivió allí durante tres años hasta que falleció su abuelo y, junto a su madre, fueron a vivir a Argentina.

Su vida está ligada a la literatura y la docencia. Publicó microrrelatos, cuentos y poesías en diversas antologías. En 2009 fue finalista de la IV edición del Concurso de Microrrelatos promovido por la Asociación Cultural Paréntesis, en Málaga, España, con la microficción Temperatura de oficina.

Durante 2019 participó de la residencia artística Somsocosmos en Brasil. En 2020 realizó la asesoría antirracista para la novela gráfica Mostras del rock, de Barbi Recanati, y fue pre-jurado del Certamen de Narrativa de Fundación La Balandra. En 2023 formó parte de la celebración del Día de África en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, organizada por el Centro de Estudios sobre Culturas Africanas y Afroamericanas, y facilitó la Jornada-Taller de Microficción: Menos es Más en la Biblioteca Nacional de Panamá Ernesto Jesús Castillero Reyes. En 2024 participó como autora invitada en el I Congreso de lectores de Panamá y en el Conversatorio de Mujeres Negras (sí) Marronas en Argentina, además de facilitar el Taller Literario Afrocentrado ¿Quiénes somos?, en el marco del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina (FICAA).

Por trabajo, vivió algunos meses en Brasil, Venezuela y Estados Unidos, pero cada vez que viaja a Panamá se siente en casa. La brisa cálida, la fruta jugosa y la vegetación tropical la atrapan.

Su activismo y escritura se conjugan para coordinar un espacio de encuentro, reflexión y resistencia colectiva: un club de lectura con enfoque afrocentrado. Su práctica entrelaza libros, memoria y lectura colectiva para habilitar nuevas formas de pensar el mundo desde una perspectiva situada, crítica y transformadora. Leen autoras, personas racializadas, voces que no aparecen en los manuales escolares. En esos encuentros no es solo lectura, es conversación y un modo de imaginar el mundo desde otro lugar, y también de resistirlo.

“El club de lectura es apenas una excusa”, afirma. Lo importante sucede alrededor de los libros: en las voces que se cruzan, en los desacuerdos, en la posibilidad de escuchar lo que otro u otra entendió desde su experiencia. Leer, en esos encuentros, es un acto compartido, un modo de estar con otros, de mirar lo que nos rodea con otros ojos.

Naciste en España, tenés nacionalidad panameña y hace más de 40 años vivís en Argentina, ¿en qué lugar te sentís en casa?

Mi nacionalidad no es argentina porque no quise, en ese momento era muy complicado obtenerla, por más que tuviera madre argentina. A los 16 años, cuando tenía que renovar el pasaporte argentino porque se me había vencido me dijeron que no lo podía hacer, que tenía que optar por la nacionalidad argentina o usar un pasaporte de otro país. Averigüé, pero era muy difícil. Había que hacer el trámite a través de un escribano y me iban a tomar examen. Era una cosa complicadísima y además tenía que renunciar a la nacionalidad panameña.

No sé si tengo la sensación de sentirme en casa. Me oís hablar y tomo mate. Estoy acá desde los tres años, entonces mi forma es muy porteña. Cuando llego a Panamá pienso en quedarme allá, así como tuve la idea de quedarme en Brasil en Venezuela o New York.

¿Qué tipo de discriminaciones o violencias sufriste?

Yo me enteré de que era negra a los 4 años, cuando empecé el jardín de infantes. Antes de eso era una persona. Con este apellido y esta cara no la pasé bien, fue como una especie de “me estoy enterando ahora”. Lo comentaba en mi casa y me consolaban porque la pasaba muy mal. En la primaria, a mis compañeritas les pintaban con corcho la cara cuando celebraban el Día de la Patria, o en alguno de esos actos. Y yo en el escenario no estaba nunca. Entiendo que a algunas maestras les pudo haber explotado la cabeza y haberse preguntado “¿qué hago con esta piba negra? Si en el acto del 25 de mayo la pongo a vender velas, ¿será una ofensa?”.

También tuvimos la sospecha de que en alguna materia me bajaran la nota un poquito más, era la época del distinguido y el “superó”. En alguna materia no me pusieron “superó”, nada más para que no fuera abanderada, para que fuera escolta, porque ¿cómo va a llevar la bandera esta carita? Como persona racializada, tenés que estar todo el tiempo explicando quién sos, justificando tu existencia y diciendo de dónde sos. Las preguntas que te hacen no se las hacen a las personas no racializadas.

¿Qué sentiste cuando te enteraste de la reforma migratoria decretada por el presidente Javier Milei?

Cuando me enteré la empecé a pasar muy mal porque se me activaron todas las alertas. Fue espantoso. Estoy hablando de que sufrí violencia física por mi aspecto, no ahora, cuando era muy chica. Cuando anunciaron la noticia dije “estoy al horno otra vez”. Si bien mi documento dice que soy residente, ¿quién antes de linchar a alguien le pide el documento? Está claro que cuando un gobernante habla de esa manera tan violenta, se habilita una violencia entre los habitantes. Quedé aterrada con el decreto sobre migración porque a los veinte segundos había una cantidad de comentarios en internet súper odiantes.

¿Qué es el activismo y cómo lo llevás adelante?

Es un laburo más, estás arriesgando tu cuerpo y, cuando no, tu vida. ¿Pero por qué lo hacés? Porque no se puede vivir de otra manera con esta corporalidad. El trabajo más concentrado en el tema del antirracismo es, más o menos, reciente. Seguramente, si hago una cronología, no es tan reciente. Siempre siento que empecé antes de ayer. ¿Qué es lo que puedo hacer en la medida de mis posibilidades humanas, sin dejar que me claven un balín en un ojo? Yo sé hablar, trabajar con las palabras, con la literatura, con la escritura. Entonces, puedo escribir en contra de algo, si siento que sirve, o quizás no escribir en contra de algo sino a favor de otra cosa. Usar las palabras es una forma de crear. ¿Qué hacemos y creamos con las palabras? Por ahí va el trabajo.

¿Cómo comenzó ese camino de postular a la literatura como resistencia?

Nunca hubo un comienzo muy claro, ni fue algo muy premeditado. Me parece que es como una progresión natural de algo que simplemente estaba viviendo, y decir “o me voy a quedar en un rincón llorando o voy a empezar a hacer algo al respecto”. He presentado la idea del club de lectura y escritura. He facilitado un club de escritura afrocentrado para una editorial colombiana que se llama Kutusoma. A mí me encanta habilitar esos espacios donde no haga falta que tengas un doctorado en letras para poder escribir una historia. Tu voz es importante. Tenemos la capacidad de imaginarnos cosas, entonces es importante el ejercicio imaginativo y de fantasía.

¿Qué podés contarnos sobre el club de lectura?

En el club vemos autores que no te muestran en el canon. Si vos te fijás en la escuela, lo digo con total conocimiento de causa, hay pocas autoras. Además de que hay pocas personas racializadas. ¿Por qué no ampliamos ese panorama? Por un lado, empezando a transitar autores menos transitados. Por otro, abriendo un club de lectura que, en realidad, es una excusa. ¿Para qué sirve un club de lectura? Ahí estamos creando o reconstituyendo el tejido social. Estamos charlando con alguien que es diferente, que piensa otra cosa, que a lo mejor no entiende lo mismo que yo, que cuando leemos un texto interpreta otra cosa de acuerdo a su experiencia. El club ya funciona de manera presencial pero voy a iniciar, a fines de agosto, un club de lectura afrocentrado virtual.

¿Qué libros o autoras recomendás?

Recomiendo el Pequeño manual Antirracista de Djamila Ribeiro. De raza de Rachel Khan. Las negras de Yolanda Arroyo Pizarro es uno de mis favoritos. También a Octavia Estelle Butler, Audre Lorde y Gloria Jean Watkins, ésta última conocida como bell hooks.

Contenido relacionado:

Historias que no entran en un paper: Gisele Kleidermacher y las vidas senegalesas en Argentina

La Literatura de los Desplazados: Lucía Nistal y su abordaje literario sobre la temática migrante

Cuerpos, memorias y resistencias: ser mujer afrodescendiente en la mirada de Alejandra Pretel

Licenciada en Periodismo. Se desempeña como redactora y coordina talleres de escritura, brindando asesoramiento en la producción y desarrollo de textos literarios.