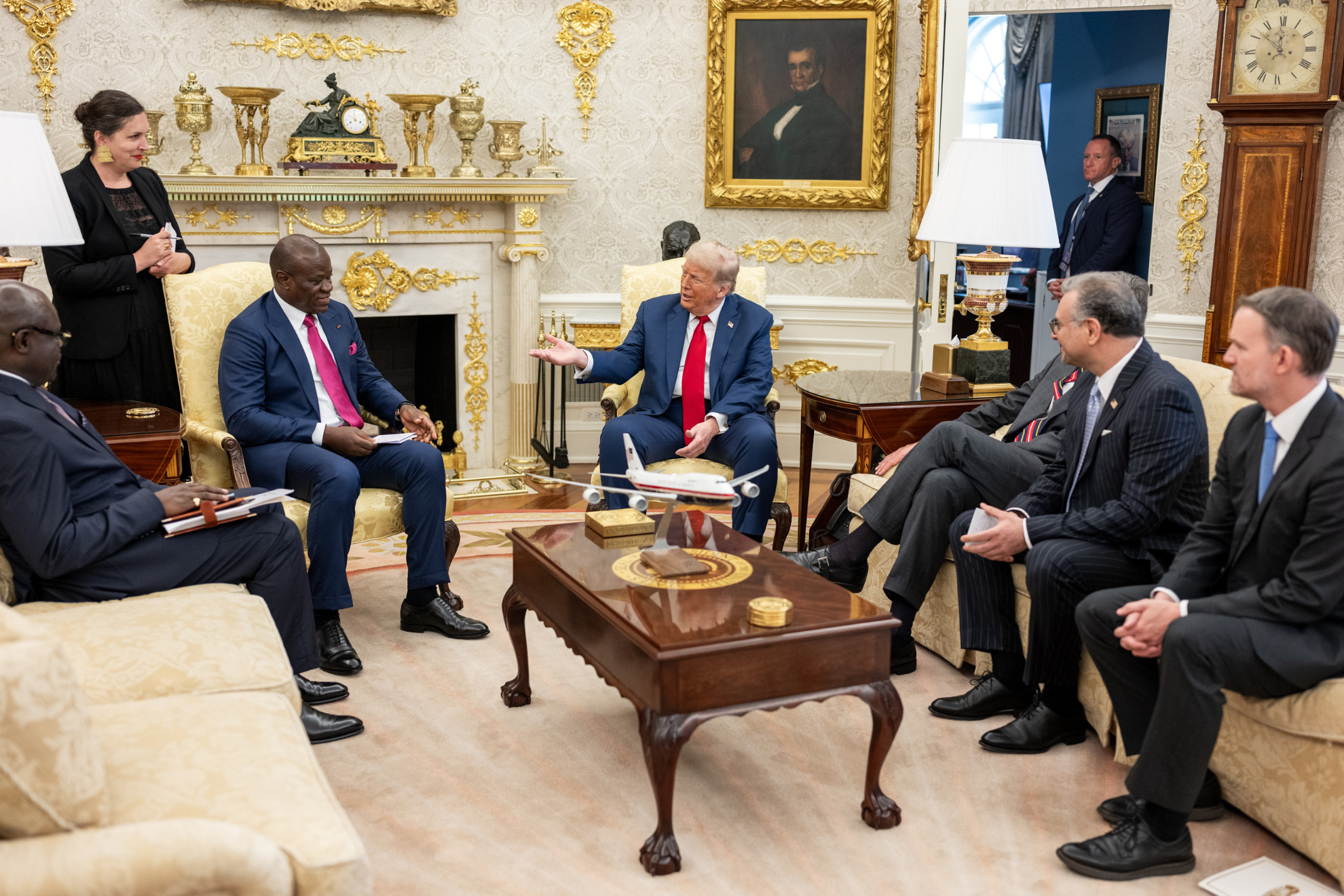

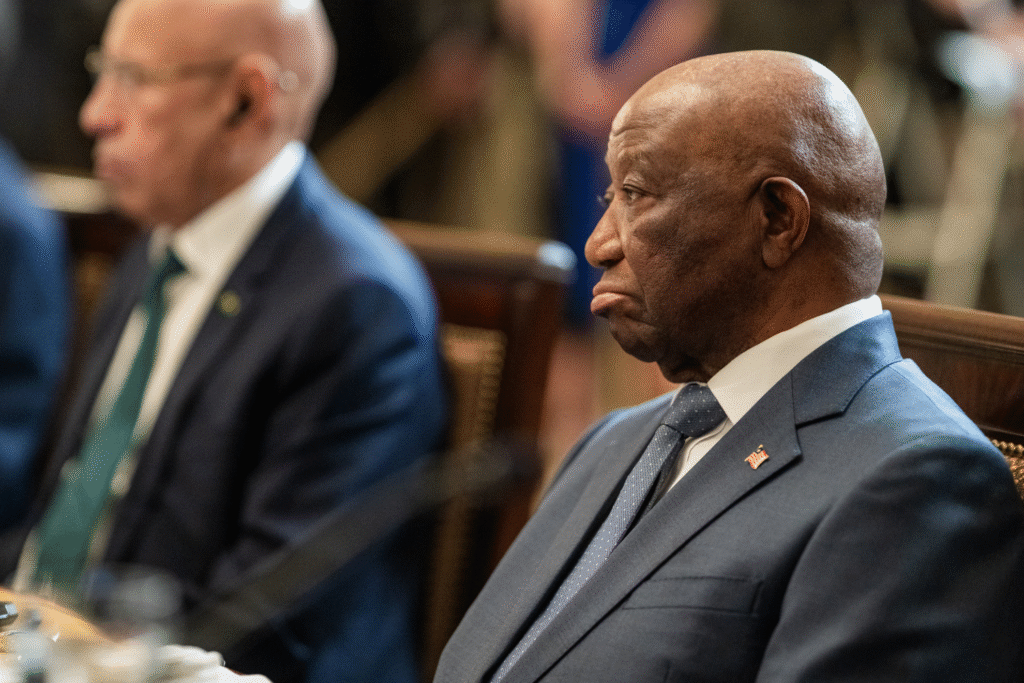

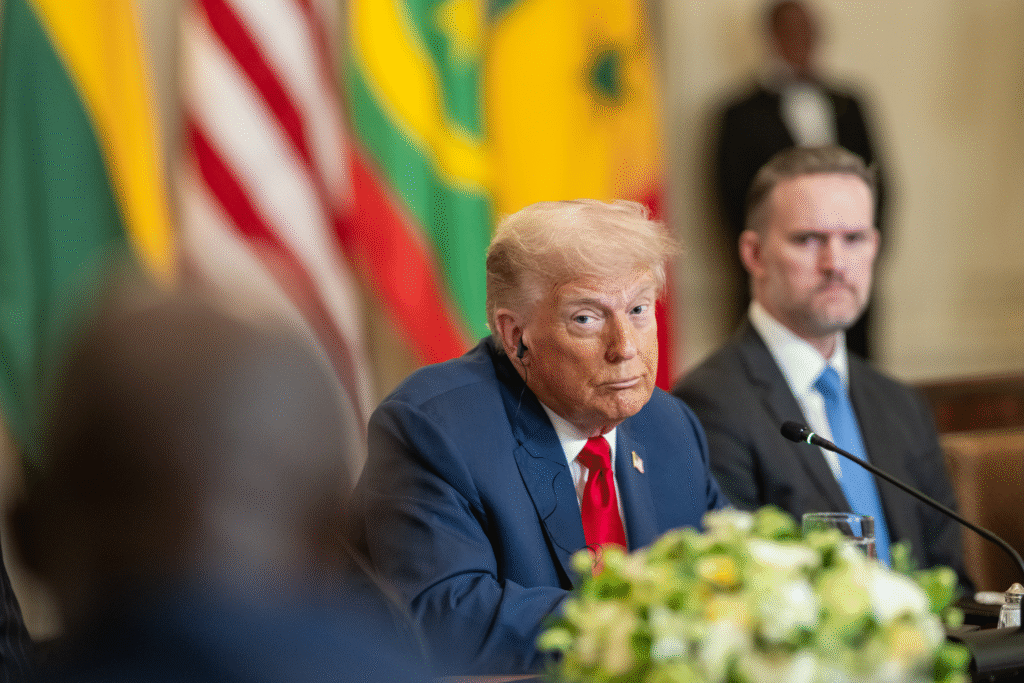

Durante una cumbre en la Casa Blanca, Donald Trump se reunió con cinco presidentes africanos para negociar la deportación de migrantes, entre ellos latinoamericanos, en un intento por trasladar a terceros países la responsabilidad migratoria de Estados Unidos.

¿Una cumbre para tercerizar la migración?

Fiel a su línea discursiva y política, la gestión de Donald Trump refuerza su postura frente a la migración y endurece cada vez más sus medidas, limitando los derechos de las personas migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. Una de las iniciativas más recientes es su fuerte interés por externalizar la gestión de algunas deportaciones a gobiernos africanos. Durante una cumbre en la Casa Blanca, el pasado 9 de julio, Trump recibió a líderes de Ruanda, Senegal, Liberia, Gabón y Sudán del Sur con el objetivo de negociar una nueva propuesta migratoria: la recepción, por parte de estos países africanos, de migrantes deportados desde EE.UU. cuyos procesos de deportación a sus países de origen están demorados o bloqueados. La mención de la gestión migratoria en la cumbre muestra los esfuerzos de la administración estadounidense por deportar individuos a “terceros países”, esto es, a países distintos de los que provienen.

Mientras Nigeria rechazó categóricamente la propuesta de Trump, argumentando que el país ya tiene suficientes problemas, algunos países ya comenzaron a ceder. Por ejemplo, Sudán del Sur aceptó a ocho personas deportadas, y Eswatini —la última monarquía absoluta del continente africano— recibió a cinco migrantes. Aunque algunas acciones ya están en marcha, la falta de un tratado formal y de transparencia en el asunto pone en duda la legalidad y legitimidad de estas deportaciones. En el caso de Eswatini, los deportados fueron condenados por crímenes graves en EE.UU. y colocados en aislamiento en cárceles locales, lo que sugiere que las deportaciones no son aleatorias, sino deliberadamente seleccionadas. Así como considera la opinión pública de Eswatini, la decisión sobre estas deportaciones refleja una visión profundamente discriminatoria hacia el país, convirtiéndolo en un destino marginal para resolver problemas internos de Estados Unidos.

África como “vertedero para Donald Trump”

Lucky Lukhele, vocero de la Red de Solidaridad con Eswatini, declaró, con indignación, que se trata de “un claro racismo al pensar que África es un vertedero para Donald Trump”. Esta ofensiva migratoria fue facilitada, además, por el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del 23 de junio, que otorgó mayor margen de acción al Ejecutivo, permitiéndole a la administración de Trump establecer los criterios de deportación con menor supervisión jurídica.

Ahora bien, esta dinámica no es aislada, sino que es parte de una política negociada. La búsqueda de externalizar la migración a terceros países viene acompañada de concesiones. A cambio de recibir deportaciones, Trump ofrece incentivos económicos, ayuda militar, respaldo diplomático y participación en proyectos de infraestructura y minería. De esta forma, las medidas se enmarcan dentro de una nueva fase de externalización de las políticas migratorias estadounidenses, trasladando a terceros países la responsabilidad de albergar a personas expulsadas del territorio donde inicialmente solicitaron asilo, a cambio de incentivos o beneficios en otras áreas.

Una estrategia que se repite

La tendencia de trasladar la gestión migratoria a países del Sur Global no es exclusiva de EE.UU., sino que se viene gestando en otros países donde la migración ocupa un lugar cada vez más grande en la agenda política. Desde el Reino Unido hasta la Unión Europea, crece el interés en externalizar la gestión migratoria hacia terceros países, como una tendencia que busca reducir flujos migratorios sin resolver sus causas estructurales. Este modelo remite a los llamados acuerdos de tercer país seguro, donde se intenta desplazar la gestión migratoria a otros países, sin garantizar condiciones adecuadas ni procesos justos para las personas deportadas.

Como parte de sus propios precedentes, durante su primer mandato, Trump firmó en 2019 acuerdos de “tercer país seguro” con Guatemala, Honduras y El Salvador. En teoría, estos acuerdos permitían devolver a los migrantes al primer país “seguro” por el que hubieran pasado antes de llegar a EE.UU. Pero en la práctica, significó enviar solicitantes de asilo a países con escasos recursos e instituciones frágiles para hacer frente a la gestión migratoria. Esto no solo expuso a las personas a condiciones de vulnerabilidad, sino que evidenció una estrategia de desentendimiento por parte de EE.UU.

Del otro lado del Atlántico, por ejemplo, el Reino Unido firmó el llamado Plan Ruanda en 2023, que contemplaba enviar solicitantes de asilo llegados irregularmente a territorio británico hacia Ruanda, donde se gestionaron sus solicitudes. El Plan incluyó concesiones significativas al país africano, como asistencia financiera, en infraestructura y desarrollo. A pesar de que el Tribunal Supremo del Reino Unido calificó el acuerdo como ilegal por considerar que Ruanda no era un país seguro, el Parlamento aprobó una ley en 2024 que lo declaró como tal, mostrando una clara tensión entre el poder judicial y legislativo sobre el tema migratorio.

Desde el Reino Unido hasta la Unión Europea, crece el interés en externalizar la gestión migratoria hacia terceros países, como una tendencia que busca reducir flujos migratorios sin resolver sus causas estructurales. Este modelo remite a los llamados acuerdos de tercer país seguro, donde se intenta desplazar la gestión migratoria a otros países, sin garantizar condiciones adecuadas ni procesos justos para las personas deportadas.

Por su parte, la Unión Europea tampoco es ajena a esta lógica. Un ejemplo claro es el acuerdo firmado con Turquía en 2016, en medio de un creciente descontento y presión interna para hacer frente a la ola de migrantes provenientes de Siria que buscaban llegar a Europa. En este contexto, la UE prometió financiamiento económico y apoyo diplomático, a cambio de que Turquía actúe como una barrera externa, cerrando su frontera con Europa para restringir el paso a refugiados sirios. Si bien este acuerdo redujo el ingreso de migrantes hacia Europa (con Turquía funcionando como un Estado-tapón), no se estaba cumpliendo con los estándares internacionales para garantizar derechos y protección a estos refugiados. De hecho, según Amnistía Internacional, Turquía no es considerado “un tercer país seguro”, lo que pone en jaque el cuidado de los derechos de las personas desplazadas.

Estos ejemplos demuestran que este tipo de estrategias traslada las responsabilidades a países que no siempre pueden garantizar la protección adecuada. Es por esto que, como señala la investigadora Ela Gokalp Aras (2019), se enfatiza en la importancia de una responsabilidad compartida: aunque potencias como la Unión Europea externalizan el control de sus fronteras, no pueden desligarse de la responsabilidad en garantizar la protección y los derechos de los refugiados dentro del país donde fueron derivados.

La lógica detrás de los acuerdos migratorios

La cumbre estuvo marcada por la siguiente frase mencionada por el presidente estadounidense: “from aid to trade” (“de la ayuda al comercio”). En materia migratoria, esto implica un cambio de mirada: ya no se trata de una cooperación humanitaria, sino de un intercambio estratégico. Se ofrecen inversiones, financiamiento para el desarrollo, promesas diplomáticas, apertura comercial o respaldo militar a cambio de aceptar migrantes deportados, incluso cuando no son nacionales del país receptor. Estas relaciones con gobiernos africanos apuntan, en parte, a asegurar el acceso a recursos clave como el litio, uranio o potasio, que interesan particularmente a EE.UU. en su competencia global con China. Así, la gestión migratoria es utilizada como moneda de cambio geopolítica y económica, en un sistema en el que los derechos humanos quedan subordinados al interés estratégico.

¿Se trata de una reconfiguración global o una evasión de responsabilidades? Mientras Trump cree necesaria esta toma de decisiones para aliviar la presión migratoria interna, muchos organismos humanitarios e internacionales expresan su preocupación ante la violación de principios básicos del derecho internacional, como el de no devolución, que prohíbe expulsar a un solicitante de asilo a un país donde su vida pueda correr peligro. Además, alertan sobre una tendencia alarmante: la instrumentalización y deshumanización de la experiencia del migrante, que finalmente se reduce a un problema logístico que se resuelve por la vía del descarte.

EB/RL

Imagen de portada: Donald Trump durante el almuerzo con líderes africanos en la Casa Blanca (Foto: The White House, United States Government Work, 9/07/2025).

Contenido relacionado:

¿Freno a los abusos o riesgo constitucional? El Parlamento italiano aprueba el Decreto Tajani

Los Ángeles en llamas: las masivas protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump

La externalización del control migratorio: una industria global al servicio de la deshumanización

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés. Nacida en Francia, ha residido en Argentina y Chile. Cuenta con experiencia en gestión de personas refugiadas en el marco de su labor con ACNUR. Actualmente se desempeña como profesora de investigación en diversas instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires.