De Armenia a Argentina, de Argentina a Francia y de Francia a Brasil, la historia de la familia Saludjian recorre un siglo de migraciones, exilios y vocaciones científicas. Se trata de una historia que muestra cómo la universidad pública abrió caminos de movilidad social para las personas migrantes y cómo sus hijos e hijas siguieron construyendo conocimiento más allá de las fronteras.

La universidad pública es una de las grandes conquistas de la historia argentina. Desde muy temprano permitió que familias de bajos recursos, a veces con historias dramáticas, oriundas de Argentina y extranjeras, pasen por sus aulas y mejoren su posición social. La familia Saludjian es un ejemplo de ello. Y también de cómo, cuando las instituciones académicas y científicas son desfinanciadas, los investigadores más capaces muchas veces no tienen otra opción que irse del país.

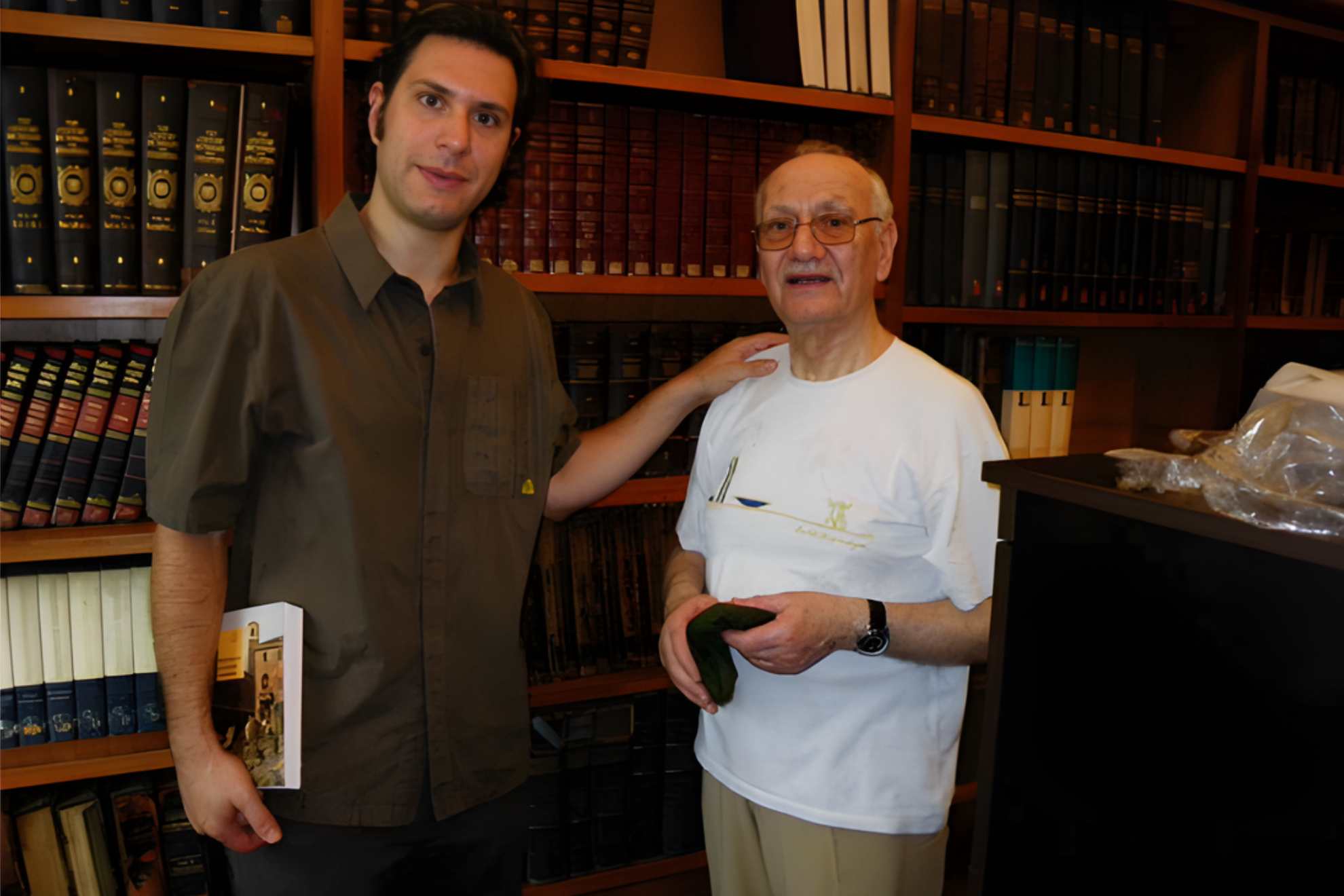

Los Saludjian pasaron por cuatro países: Armenia, Argentina, Francia y Brasil. En París conocí a Alexis Saludjian, un destacado alumno del seminario de Jacques Valier en Nanterre en el que yo di algunas clases. Durante una de mis exposiciones alzó la mano para hacerme unas preguntas sobre la situación económica en Argentina. Alexis aún guarda los apuntes de aquellas conversaciones. Inmediatamente nos hicimos amigos. Luego, me puso en contacto con su padre, Pedro Saludjian, un químico argentino que hacía muchos años estaba radicado en París.

Los papás de Pedro, abuelos de Alexis, fueron inmigrantes armenios que huyeron del genocidio rumbo a la Argentina; llegaron sin nada en los años veinte. Pedro fue registrado como Bedros (Pedro en armenio) en su partida de nacimiento de 1931 por su padre. En 1943, cuando entró en la escuela a los 12 años, pidió (junto con su mamá) cambiar su nombre por Pedro en el registro de nacimiento. Él, su hermana mayor y su hermano menor vivían en Villa Soldati y los dos varones fueron a la Universidad de Buenos Aires (UBA). La universidad pública permitió en esa época que los hijos de los exiliados del genocidio armenio accedieran a la educación superior. El hermano de Pedro, ya fallecido, fue doctor con 23 años, y Pedro fue investigador en Francia.

El conocimiento y la universidad pública lograron que los hijos de exiliados llegaran a relacionarse con Manuel Sadosky y Simón Altmann, dos eximios científicos de su época. Pedro se fue de Argentina el 26 de diciembre de 1960 y, a pesar de haber vuelto varias veces, casi siempre trabajó en Francia. Decidió migrar por consejo de su profesor —y luego amigo— Simón Altmann, quien creía que en Argentina la ciencia dependía demasiado de la política. En Francia, le dijo Altmann, sería más fácil conseguir una beca y luego un cargo docente; allí tendría el tiempo para pensar qué se necesita para dedicarse a la investigación. Y así fue. Altmann también le advirtió que, para hacer una carrera, debía distanciarse de la política; pero en esto Pedro, que había sido presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y también de la FUBA, no le hizo caso. Siempre mantuvo, hasta hoy, los vínculos que se gestaron en su militancia.

Buscando migrar, tuvo una propuesta en 1960 para ir a trabajar al CNRS (Centre National de la Recherche Cientifique) en Estrasburgo bajo la tutela de Vittorio Luzzati, un profesor muy famoso y que fue nefasto para su vida. Pedro ganó la beca con un proyecto sobre polipéptidos (componentes básicos de las proteínas), que lo llevó a deducir que los pequeños pesos moleculares eran de forma beta y que a partir de cierta longitud podían ser cadenas de la hélice alfa. Había pasado poco tiempo del descubrimiento del ADN. Luzzati no quería ser menos que James Watson y Francis Crick. Pensaba que él había encontrado otra estructura y que tenía que ganar el Premio Nobel. Verdaderamente lo creía, y le pidió a Pedro que realice los experimentos. Tanto entusiasmo tenía en ganar el premio que cuando armaba y desarmaba los instrumentos, no lo hacía bien. Quien descubrió eso fue su alumno de doctorado, Pedro, que tuvo que decirle al profesor, ávido de reconocimiento, que no había descubierto nada diferente, que las observaciones eran producto de sus errores técnicos. Eso no le cayó bien al director de tesis. Luzzati se vengó intentando perjudicar la carrera universitaria de Pedro, por lo que nunca terminó la tesis de doctorado, a pesar de que fue integrado en un instituto del CNRS.

Pedro tuvo su primer hijo en 1969, el año en que se suponía debía terminar su tesis, objetivo que no pudo cumplir porque la madre del niño falleció en el parto por un error médico. Luzzati aprovechó el retraso de Pedro para acorralarlo con su incumplimiento, para que perdiese su beca. Meses después de la muerte de su primera esposa, Pedro debió volver a Argentina de urgencia porque su madre se encontraba muy enferma, quien finalmente murió en abril de 1970. Hubo varios intentos de parte familiar para que él se quedase en Argentina. Pero ya había jurado con su mujer que criarían al niño en Francia, por lo que quiso luchar para quedarse allí. Luego de su viaje a la Argentina, con el apoyo de Michel Goldberg, quien lo había ayudado en su discusión con el antiguo director de tesis, habiendo perdido la beca, consiguió un puesto en el Instituto Pasteur, donde desarrolló el resto de su carrera.

También había motivos políticos por los cuales Pedro no quería volver a su país natal: el gobierno militar de Lanusse. Pero cuando comenzó a circular el rumor de que Perón volvería y ganaría las elecciones, el célebre matemático Rolando García, junto a quien Pedro había organizado la campaña «La universidad es nuestra» en la época de la Laica o Libre, intentó convencerlo de que se estableciese nuevamente en su país natal, junto a muchos otros colegas que estaban de regreso. Pedro respondió: «yo no vuelvo a Argentina, yo estoy bien acá y con Perón no tengo nada que ver». Por estas cosas yo solía decirle, con sorna, que la única persona más antiperonista que conocí era mi madre. Luego, estuvo muchos años sin visitar su país. Mantuvo sin embargo vínculo con varios de sus colegas, en particular con Luisa Hirschbein, investigadora argentina formada en la UBA que también se desempeñó en el CNRS. Mientras, Pedro conoció a Beatriz Liliana Florani, psicóloga argentina de la UBA, que también emigró a Francia en el año 1972, un año después se convirtió en segunda esposa y tuvieron a Alexis en diciembre de 1974.

Ya asentado, con familia, trabajo y en su país con una política crecientemente conflictiva, decidió establecerse definitivamente en Francia, donde vive hasta hoy. En el año ’96 se jubiló y siguió impartiendo seminarios internacionales en Cuba, China, Estados Unidos y otros países hasta fines de los noventa.

Alexis, por su parte, aunque no solicitó la nacionalidad argentina hasta el año 2004, heredó la tendencia política de su padre y también una gran capacidad intelectual. Comenzó su doctorado en economía en el año 1998 bajo la dirección primero de Jacques Valier y luego de Pierre Salama. Se especializó en el Mercosur y los procesos de integración latinoamericana. En el año 2001 obtuvo una beca para estudiar en la UBA, vino a Buenos Aires para buscar información del Ministerio de Economía que le servirían para su investigación el día 19 de diciembre, pero en esos días comenzó el estallido social con la crisis económica y no pudo seguir trabajando. Poco después volvió a Francia y terminó su tesis perfectamente. Desde entonces, siempre tuvo mucho contacto con Argentina y América Latina.

Salama recibía a muchos alumnos que no podían estudiar lo que querían en Argentina y en otros países de América Latina. Por eso había cada tanto un grupo de latinos alrededor suyo. Y, al igual de lo que pasó con Pedro, Alexis tuvo contacto con la diáspora de estudiantes que iban a hacer el doctorado, porque numerosos profesores argentinos y latinoamericanos habían ido a Francia en los años sesenta y setenta. En esa época pensó que podía ser una oportunidad trabajar en Argentina. Terminó la tesis en 2003, cuando había poquísimos cargos para poder entrar en la universidad francesa. Además, en Francia los concursos son para gente muy precisa, esto es, son muy elitistas y también muy políticamente orientados hacia el pensamiento liberal. Sus directores de tesis, Valier y Salama, eran de izquierda y críticos del neoliberalismo. Ambos le advirtieron lo que implicaba trabajar con ellos: «¿estás seguro que querés trabajar con nosotros? Porque si lo haces va ser difícil para tu carrera universitaria futura». Él ya lo tenía claro. Pero aprobó la tesis con la máxima nota: Très bien, avec les félicitations du jury à l’unanimité («Muy bien, con felicitaciones unánimes del jurado»). Igualmente había pocos cargos para concursar; solo 43 cargos en el año que terminó la tesis de economía. Además, los concursos no consisten en escribir algo; es todo sobre un dossier, muchas veces en relación con tus publicaciones, pero no únicamente. Alexis sabía que le resultaría especialmente difícil, como a todos los discípulos de sus directores.

En esa misma época comenzó a realizar los trámites para hacerse argentino. Su principal motivo fue la familia. Todos sus primos, sus tíos, sus abuelos, y su papá y su mamá eran argentinos y mantenían una enorme gratitud con el país cuya universidad pública había permitido el ascenso social de todos ellos. Por otro lado, me dice «el sentimiento»: «El 18 de diciembre de 2022, cuando Argentina le ganó el mundial de fútbol a Francia igual que en junio de 1986, un poco menos en el 78, porque era muy chico, lo gritamos todos con el alma, con los primos». Alexis dice ser 100 % argentino, 100 % francés y 100 % carioca, pero su casa francesa era algo así como una pequeña embajada de Argentina: se tomaba mate, se comían empanadas, Pedro hacía pizzas y eran todos hinchas de Boca.

Conserva aún la carta que le brinda la ciudadanía criolla: «Nació para la República Argentina en 2004». Desde fines de los años noventa buscaba una universidad donde poder establecerse y, por consejo de Salama, se encaminó hacia Brasil, en ese entonces más estable que la Argentina desde el punto de vista universitario. En esos años, 2002-2003, Argentina se estaba estabilizando un poco, pero en Brasil ya había entrado Lula y hubo un fuerte apoyo a las universidades. Brasil aún hoy permite realizar una carrera universitaria de docente e investigador, como lo hizo Alexis.

Hay otro factor que lo condujo a Río. Alexis lo resume en un chiste: «fui a visitar a mi familia en Argentina desde Francia y se me terminó el kerosene. Tuve que parar en Río». Lo que verdaderamente sucedió es que en el grupo de latinoamericanos que conoció alrededor de Pierre Salama y de Jacques Valier había muchos brasileños, por lo que ya contaba con vínculos académicos. Alexis se postuló a un programa de postdoctorado Francia-Brasil y ganó la beca, por lo que pudo establecerse finalmente en América Latina. Después de realizar su etapa postdoctoral estaba buscando trabajo en alguna universidad que consiguió, por casualidad, también en Brasil. Había asistido a un seminario en Santiago de Chile y estando allí recibió un llamado de una colega que le dijo que había un cargo en Brasilia en el que Alexis podría concursar. Lo consiguió en el 2007.

Ganó el concurso de profesor en Río de Janeiro en 2008 y hasta hoy, nunca volvió a Francia más que para visitar a su padre y amigos. Ahora, ya está llegando a la cima de su carrera en la Universidad Federal de Río de Janeiro, una de las instituciones académicas más reconocidas de América Latina. Los años con el gobierno de Bolsonaro resultaron difíciles como ahora lo es para los investigadores argentinos, pero Alexis, con fortaleza, siguió de pie. Hoy, sigue en contacto intelectual y emocional con Argentina. Viene con frecuencia, intenta contribuir a los debates intelectuales y a la gestación de políticas públicas a propósito de la dependencia del cono sur, del desarrollo, de la transformación social.

Desde el país vecino, intenta aportar a la mejora del país que cobijó a sus abuelos y permitió el desarrollo de sus padres. Su abuelo nació en Armenia; se fue a la Argentina; su padre, de Argentina a Francia; y él, de Francia a Brasil. Son tres generaciones en las que lo común es, en sus palabras «irse y quedarse con el corazón apretado, pero con muchos recuerdos, con muchos contactos». En nuestra última conversación virtual le pregunté con sorna: «En un partido Brasil-Argentina, ¿por quién alentás?». Alexis desapareció unos instantes de la pantalla y apareció con una camiseta argentina gritando, con un español en el que se mezclaban el acento francés y el carioca: «¡Vaaaamos Argentina, carajo!».

Imagen de portada: Alexis y Pedro Saludjian en París (gentileza Mario Rapoport)

Contenido relacionado:

Félix J. Weil a 50 años de su muerte: el enigma de una vida y el exilio permanente

De Ucrania a Buenos Aires: César Tiempo y la empresa cultural peronista

Licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por la Sorbona de París, Mario Rapoport es profesor emérito de la UBA, investigador superior del CONICET y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente dirige el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET y la maestría en Historia Económica de la UBA.

Autor de numerosos libros y ensayos publicados en la Argentina y en el exterior —en países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Brasil, Italia y México—, también ha colaborado con artículos en revistas especializadas. Es vicepresidente de la Commission of History of International Relations, enseña en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y participa habitualmente en diversos medios de comunicación.

Su labor académica y de divulgación ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Bernardo Houssay a la investigación científica, el James Alexander Robertson Memorial de la Conference on Latin American History y el Premio Democracia al Pensamiento Argentino del Centro Cultural Caras y Caretas (2013).