Félix J. Weil murió el 18 de septiembre de 1975 de un ataque al corazón a los setenta y siete años en los Estados Unidos, sin que sus ideas tuvieran demasiada repercusión allí, ni en Argentina dónde nació, ni en Alemania donde invirtió parte de su fortuna. Sin embargo, con sus aportes y su mirada polémica dejó un legado que merece mayor reconocimiento. A medio siglo de su muerte, sus escritos sobre el país y su labor esencial en la fundación y desarrollo de la prestigiosa Escuela de Frankfurt continúan siendo objeto de debate.

Félix J. Weil fue para la Argentina un alemán, en Alemania lo consideraban argentino y en los Estados Unidos un expatriado. Nació judío y lo bautizaron católico, pero toda su vida se consideró ateo. Como empresario era un militante y la militancia lo tenía como un empresario. A pesar de ser economista y un destacado escritor para el mundo universitario e intelectual era sólo un mecenas.

Su personalidad reúne los requisitos que plantea Joseph Schumpeter para comprender el pensamiento de un economista a partir de la época que le tocó vivir. En su caso se incluye desde su actuación protagónica en la historia económica y política argentina y europea en la primera mitad del siglo XX; sus complejos orígenes culturales y religiosos; sus intereses pecuniarios personales; las ideas y los movimientos políticos que lo influenciaron; su actividad concreta como funcionario y economista; su carácter de fundador de notables instituciones académicas; su doble vida personal; y, en especial, su profundo análisis, a través de un libro y varios ensayos, de la realidad argentina que constituye el núcleo de su principal obra escrita. Una semblanza que se completa con la película documental en proceso sobre su vida del director argentino Alejandro Areal Vélez, iniciativa propia que surgió hace unos años.

Reflejos borrosos de una vida y las sombras de un país

¿Quién fue Félix J. Weil, cuyo primer nombre era en verdad Lucio, elegido en su bautismo como católico y que sólo utilizó para sus actividades revolucionarias, rememorando a Vivaldi (Beatus Lucius) en la década del veinte?

Y luego vienen más interrogantes. ¿Llegó a ser un agente orgánico de los bolcheviques o sólo un diletante entusiasmado por el marxismo? ¿Cuáles fueron sus aportes a la historia de la intelectualidad europea con la creación de la Escuela de Frankfurt? ¿Por qué un multimillonario de la actividad agropecuaria que odiaba a la oligarquía de los estancieros argentinos (su propia clase) llegó a colaborar con un gobierno que los representaba? ¿Se transformó al final de sus días en un defensor de los intereses de Estados Unidos en América Latina? ¿Qué aporte constituyó El Enigma Argentino para la comprensión de la historia local?

Las contradicciones marcaron su existencia. El derrotero de Félix Weil expresa en sus propios términos las aporías de la modernidad que la “teoría crítica” desarrolló en el seno de su tradición intelectual. Lo cierto es que la historia misma de la Escuela de Frankfurt se asienta sobre el olvido de su soporte material: el campo argentino; como aquel paisaje periférico y subdesarrollado del proceso mismo de universalización del capital que posibilitó su consolidación como sistema-mundo. En cualquier caso, es necesario preguntarnos, sobre el grado real de implicancia de la renta agraria argentina para el posterior desarrollo institucional del pensamiento crítico occidental.

Su condición económica y social le permite contribuir, por un lado, a crear una importante escuela de pensamiento crítico, a la que destina su fortuna, y por otro, a regresar a su país para colaborar con un gobierno conservador sin abandonar del todo su pasado revolucionario. Sus tesis industrialistas provienen sin duda de su experiencia alemana pero también del desarrollo de la economía argentina de su época. Lo cierto es que, en su país de origen, vivió apenas una quinta parte de su vida que le sirvió de sustento para exponer claramente su pensamiento y lo inspiró para escribir su obra escrita más importante. ¿Weil era en sí mismo un enigma? Por la trayectoria de su vida podemos asociarlo también a grandes exiliados por la fuerza o por iniciativa propia como San Martín, Moreno, Rosas, Sarmiento o el mismo Perón. Una línea en la que convergen múltiples intelectuales y políticos del país.

Su exilio permanente —como forma de vida— representa quizás el enigma del devenir de una nación que aún intenta consolidar su presencia en el mundo sin conseguirlo. ¿Acaso es la Argentina una patria de grandes exiliados o es en sí misma una patria en el exilio?

Por los caminos de Weil

Mi curiosidad intelectual por Félix Weil se inició con la lectura de un artículo en la revista Fichas de la investigación económica y social. El artículo sintetiza brevemente partes de una obra publicada en inglés en 1944 escasamente conocida o estudiada en nuestro país. Tan poco conocida, que aquel que la divulga la considera una obra “[…] del mejor especialista norteamericano en cuestiones argentinas”. Poco a poco fui enterándome de su vida y de sus otros trabajos, y de la vida de su padre, Hermann Weil. Surgieron así dos historias enlazadas entre Alemania y la Argentina. Entonces pensé en escribir un libro sobre Félix que incluyera a ambos Weil. Mi primera biografía y, también, el retrato de toda una época.

Por iniciativa propia, a fines del siglo XIX, Hermann estableció uno de los emporios exportadores de granos de la Argentina. Afortunado empresario alemán de origen judío había desembarcado muy joven en Buenos Aires para establecer la sucursal de una compañía europea de granos que transformó en Weil Hermanos. Arribó poco antes de la gran crisis de 1890, y en los comienzos del boom agroexportador que pronto iba a volverlo inmensamente rico. Ese repentino dinamismo de la economía local era, en gran parte, resultado de la fructificación de inversiones —sobre todo de capitales extranjeros, mayoritariamente británicos— realizadas en infraestructura y en el sistema de transportes, y de la gran inmigración de mano de obra.

Las etapas de su vida

Cuando Félix nace, en 1898, ya pertenece a un medio social de clase alta con todas las ventajas materiales que conlleva. Esa primera etapa de su vida duró nueve años, viviendo como el hijo de un multimillonario en la Argentina de los ricos, lleno de lujos y comodidades. De allí en más su vida atravesó otras cuatro etapas, siguiendo un recorrido sinuoso que se parece a una novela de intriga y aventuras, tanto físicas como intelectuales.

Una segunda etapa comienza cuando sus padres, principalmente por razones de salud, deciden regresar a Alemania, donde ambos luego fallecieron (primero su madre de quien heredaría una gran fortuna). Allí, Félix, todavía un niño, fue enviado para completar sus estudios que culminaron en la universidad con una tesis doctoral sobre el proceso de socialización en Alemania entre 1918 y 1921. El término socialización era acuñado, en aquel entonces, tanto por sectores de izquierda como por otros de derecha. Estos últimos pretendían englobar en él una serie de concesiones laborales, como la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales, que les permitieran mantener los fundamentos del sistema de dominación vigente. La burguesía alemana, sin dudas, había aprendido de la experiencia de Bismarck y de la lección de la revolución bolchevique. En este sentido, el gran empresariado alemán no podía seguir tolerando el clima revolucionario, a la par que observaba sus negocios languidecer. Weil lo expresaba en su tesis doctoral en términos económicos: «¿Regresar a la economía libre, o hacia adelante, hacia el socialismo?». Dilema que era en gran parte la expresión del conflicto personal que vivía respecto a la empresa de su padre y a su propio pensamiento socialista.

Mientras que su padre continúa con sus negocios, y tiene relaciones comerciales con el Kaiser Guillermo II en la Primera Guerra Mundial, que constituyen un aporte económico valioso al imperio; Félix colabora, a su vez, con el ejército imperial, aunque no le permiten enrolarse por su condición de argentino.

Alemania es derrotada, cae el imperio en 1918 por una revolución que se extiende a todo el país instalándose la República de Weimar, gobernada por la socialdemocracia y otras corrientes republicanas de izquierda de la época. A comienzos de 1919 se produce, bajo la influencia de la revolución rusa, un nuevo y fallido intento revolucionario encabezado por líderes y sectores aún más radicales, como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que termina con el asesinato de ambos. Estos acontecimientos influyeron sobre Weil que se convierte al marxismo vinculándose directamente con dos conspicuos dirigentes comunistas alemanes, Karl Korsch y Clara Zetkin (a quien en una ocasión le salvó la vida de un atentado criminal). Por otra parte, una vez terminados sus estudios, en 1920 regresa a la Argentina por unos años para hacerse cargo de los negocios familiares, como le había prometido a su padre. Allí combina su rol de empresario con actividades políticas. Anteriormente, había conocido en un congreso de la Internacional Comunista, en Halle, a Grigory Zinoviev, responsable de la organización, que aprovechando su viaje le encomendó diversas tareas en Buenos Aires; entre ellas ayudar a la formación del partido comunista argentino, y a elaborar un informe sobre el movimiento obrero de su país natal.

La tercera etapa supone su regreso a Alemania, donde vinculado a sus amigos de izquierda impulsa en 1922 la realización de “La Primera Semana de Trabajo Marxista” que va a originar en 1923 la fundación, con su financiamiento personal y luego también el de su padre, de un Instituto de Investigación Social de tendencia crítica, cuyas puertas se abrirán oficialmente un año más tarde. El Instituto reunió a lo más destacado de la intelectualidad de la izquierda europea como Horkheimer, Korsch, Adorno, Pollock, Benjamín, Lukács, Fromm, Marcuse, Sorge (luego el famoso espía de Stalin en Japón). Instalado en el marco de la Universidad de Frankfurt, se conocerá con el nombre de Escuela de Frankfurt, elaborando en conjunto una “teoría crítica” que intenta apartarse del marxismo dogmático incorporando nuevos temas de análisis, desde la filosofía y la sociología, hasta estudios sobre la sexualidad. Sin embargo, aunque formó parte indirecta de la dirección del Instituto de Frankfurt y participó de sus numerosas actividades, Weil no se destacó especialmente entre la brillante presencia de sus miembros. Quedará en los registros de la “teoría crítica” (con la cual no compartía sus ideas más conocidas y que incluso criticó desde su experiencia latinoamericana) sólo como el mecenas cuya fortuna permitió su existencia.

Empieza entonces una nueva etapa de su vida. En Alemania se aproxima la llegada del nazismo con una fuerte ola de antisemitismo y anticomunismo que culminará con la guerra y el holocausto. Desde 1933 sus integrantes debieron huir de Alemania, refugiándose, en su mayoría, en los Estados Unidos. Pero ya en 1931, después de una estancia en Berlín, Félix retorna a la Argentina para ocuparse de sus negocios que estaban en una situación cercana a la quiebra debido a la crisis mundial, la competencia de otras empresas y su mal manejo. En ese periodo retoma entonces el contacto con sectores de la elite argentina que conoce muy bien por sus antiguas relaciones sociales y comerciales. Esto sucede en momentos en que vuelve al poder, por un golpe de estado, una coalición conservadora, a cuyo frente se halla primero el general Uriburu y luego, con una falsa apariencia de legalidad, el general Justo.

En el núcleo que comanda la política económica de su país se encuentra con viejos amigos, entre ellos el ex socialista Federico Pinedo, pronto ministro de Economía, a quien había conocido en los años ’20 en Alemania cuando estudió en la Escuela de la Socialdemocracia germana, con profesores como Rosa Luxemburgo. Pinedo era un conservador liberal y Weil —expresión de su cambiante historia personal— comenzó de inmediato a colaborar con su equipo del ministerio, sobre todo en la implementación de un impuesto a los réditos.

Pocos años después, sin embargo, comienza en su vida una quinta y última etapa. En 1936 se traslada a los Estados Unidos (volvió brevemente a la Argentina en 1939), donde sus compañeros del Instituto crean en Nueva York, gracias de nuevo a su financiamiento con parte de sus menguados recursos, una continuación de la entidad europea que funciona en el marco de la Universidad de Columbia, aunque luego muchos de ellos, incluso él mismo, se trasladan a California.

En ese país publica en 1944, sobre la base de conferencias previas, su único libro completamente dedicado a la Argentina, The Argentine Riddle (“El Enigma Argentino”). Recibido de forma diversa en el país del Norte, por críticos que reprochan sus ideas de izquierda o lo alaban por sus posiciones, es finalmente traducido por completo al español 60 años después, por iniciativa del entonces director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. Aunque dos capítulos esenciales fueron publicados en nuestro idioma en un libro bajo mi dirección en 1988 que utilicé para mis clases en la Facultad de Ciencias Económicas.

El enigma de su obra es casi como el de su vida. Hijo de un enriquecido comerciante de granos, realiza una aguda crítica de la vieja oligarquía argentina. Llama al país, en 1944, “la tierra del estanciero”, y pregona como mejor solución para su destino un vigoroso proceso de industrialización. Algo que ya advierte que está sucediendo, pero que habría que impulsar decididamente desde el estado para que sus efectos sociales ayuden a la democratización plena del escenario político. También alaba a Federico Pinedo, ahora portavoz de los intereses conservadores y a su plan económico de 1940, que plantea un tímido programa de industrialización, intentando según Weil, emular al New Deal norteamericano, aunque finalmente el Congreso lo rechaza.

The Argentine Riddle (El Enigma Argentino)

En el momento de escribir The Argentine Riddle se topa imprevistamente con el golpe de estado de junio de 1943 que derriba a los conservadores que gobernaban el país desde 1930. Especialmente lo deja perplejo la figura de Perón, quien poco a poco va ganando poder desde la Secretaria de Trabajo y Previsión. Sin embargo, a diferencia de otros sectores de izquierda no lo considera, en ese momento, ni nazi ni fascista sino una variante del caudillismo latinoamericano. Luego, en años posteriores, seguramente influenciado por la visión estadounidense y por sus antiguas amistades argentinas, se vuelve virulentamente antiperonista y llega a calificar a Perón como un nuevo proyecto de Hitler en América Latina.

Su libro constituye un aporte fundamental para entender la Argentina de la primera mitad del siglo XX. Es un análisis de la situación económica, política y social que incluye un estudio del marco político, de la relación con las grandes potencias (Gran Bretaña y Estados Unidos), de las condiciones de vida y de producción de las clases trabajadoras, de la estructura agropecuaria, del proceso de industrialización, de las políticas económicas, y del uso de las estadísticas y sus límites. Weil aplica una metodología de trabajo que tiene una raíz teórica y si bien se detiene en cuestiones políticas gran parte del libro está dedicada al análisis económico.

El autor tuvo, en principio, dos miradas sobre el país. Por un lado, una mirada crítica, proveniente de sus ideas marxistas; por otro, una mirada de la elite que lo llevó a colaborar con los gobiernos conservadores. Weil se preguntaba hacia dónde iba la Argentina. El hecho era que el país a pesar de los cambios obligados por la crisis mundial seguía siendo “la tierra del estanciero”, una gran estancia, donde predominaba el latifundio rural. Por ello era necesario realizar algún tipo de reforma en el agro, impulsar la industrialización de manera dirigida y no abandonarla como aparentemente querían hacer los sectores oligárquicos, pensando que el mundo retornaría a la normalidad de la preguerra, a la normalidad de la pre-crisis. Creía, algo ingenuamente, que la industrialización iba a traer consigo una democratización de la sociedad y criticaba, sobre todo, la cultura rentística de entonces asociada al plusvalor capitalista periférico, una innovación dentro del marxismo. Otro elemento importante era, a su juicio, las grandes migraciones del campo a la ciudad, que proveían mano de obra a la industria y a su vez elevaban la conciencia social de vastos sectores de la población.

Entre los muchos temas que trata la obra, uno de ellos se destaca por su interés. Esa oligarquía se oponía no sólo a explotar plenamente sus tierras, lo que muchos en la época denunciaban como “latifundio”, sino también, y sobre todo, a pagar sus impuestos. Yrigoyen no pudo imponer en sus gobiernos un impuesto sobre las ganancias: tuvo tres intentos fallidos en 1919, 1922 y 1924, que el Senado, con mayoría conservadora, le negó, y hubo que esperar hasta 1932, después del estallido de la crisis en los años ’30, para su aprobación legislativa. Weil fue, junto con Prebisch y Malaccorto, uno de los principales hacedores de la ley de impuesto a los réditos (como se la llamó para no espantar a los ricos como señalaba Prebisch). Debe resaltarse que, en esta etapa, ante la caída del comercio internacional, era la propia subsistencia del Estado la que dependía de la modificación de la estructura tributaria. Weil denunciaba ya en los años ’40 una de las formas más frecuentes para evadir esos y otros impuestos: la creación de sociedades anónimas. De modo que, a sólo diez años de su sanción, ante las formas de evasión o su escaso cumplimiento, ya se estaban proponiendo otras reformas impositivas a las grandes ganancias y rentas que, por supuesto, tuvieron poco eco y no fueron aprobadas. De esta manera mostraba cómo los estancieros se burlaban impunemente de las leyes que él mismo había ayudado a implementar.

Félix veía en ese periodo que la industrialización creciente, junto con las migraciones internas y externas, la transformación definitiva del país en un paisaje urbano que amenazaba el predominio de la oligarquía terrateniente. Un enfoque que en principio resultaba correcto, aunque su interpretación del golpe militar era equivocada. Perón estaba lejos de ser un portavoz de los estancieros y este error de Weil puede atribuirse a la circunstancia de que cuando escribió su libro todavía no se percibía plenamente la reconfiguración política que representaba Perón y su rechazo por parte del conjunto de las viejas elites tradicionales. Por otro lado, a medida que crecía su poder era criticado por las principales fuerzas políticas existentes que lo consideraban opuesto a una salida democrática: por la mayoría de la izquierda a la cual sus políticas sociales y su forma de conquistar los sindicatos los dejaba de lado; por los industriales, que tenían mano de obra barata como resultado de las migraciones y veían como ésta comenzaba a encarecerse repentinamente; y por los norteamericanos, que se habían opuestos desde 1942 a la política de neutralidad en la guerra y ya habían atacado duramente a los gobiernos conservadores. Si bien tenían a la vieja oligarquía como aliada, consideraban a Perón un peligro para sus intereses, por lo que justificaban las duras sanciones económicas y políticas de Washington, amplificadas por la actuación del embajador Braden en la Argentina y la publicación del polémico Libro Azul (1946).

Aun así, lo curioso es que Weil planteaba como solución a los problemas del país muchos de los elementos que iban a constituir la ideología del peronismo: la necesidad de continuar con el proceso de industrialización, la de realizar políticas sociales, la de ampliar el rol del estado para la conducción de la economía (estableciendo principios de planificación y promoviendo políticas proteccionistas). Coincide con Pinedo y luego con Perón, que la Argentina estaba destinada a abandonar su relación privilegiada con Gran Bretaña. Un hecho, a su modo de ver, inevitable, que podría representar para Estados Unidos la gran oportunidad de estrechar vínculos económicos y políticos con la indócil república del sur. Sin embargo, Weil no comprende el nacionalismo latinoamericano, ni menos aún el peronista. Su interpretación del golpe de estado del ‘43, realizado, según él, por los mismos estancieros para mantenerse en el poder por intermedio de los militares, constituye su principal error de análisis. Milcíades Peña, que retoma alguna de las tesis de Weil en los años ’60, procura enmendarlo dando una explicación distinta, también equivocada. Señala el carácter bonapartista de Perón, basándose en las lecciones de “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” de Carlos Marx. Hombre fuerte del gobierno militar, jugaría por encima de las clases sociales, acumulando poder a partir de su lugar de privilegio en el Estado. El período 1943-1946, era denominado en Fichas como “El gobierno bonapartista de los estancieros y del imperialismo inglés”.

Para concluir el análisis de su principal obra, volvemos sobre sus condicionantes históricos e intelectuales. Su pasado argentino le permite tener una mejor comprensión de la estructura económica que sustentaba el modelo agroexportador para realizar una aguda crítica, donde mezclaba razonamientos ideológicos y personales. Su primigenia ideología marxista, contagiada por el fervor de las revoluciones rusa y alemana, le dan el aparato conceptual para realizar su análisis, aunque su enfoque tiene matices propios.

Para Weil sólo la industrialización y los necesarios cambios sociales que conlleva podrían ser la principal palanca del desarrollo argentino. Un desafío que suponía enfrentar a las fuerzas predominantes del establishment, quienes siempre pujaron por retornar al modelo agroexportador o a un esquema similar: excluyente en lo político-social y dependiente en lo económico-financiero del exterior. Reformas que se afianzaron con la implementación de la política económica neoliberal en la última dictadura militar llevada a cabo por José Martínez de Hoz. Una transformación estructural que continuó su consolidación en los posteriores gobiernos democráticos y que ahora se expresa plenamente en el gobierno de Javier Milei.

Más que un simple marxista o economista de izquierda fue un patriota argentino y latinoamericano que creó la Escuela de Frankfurt como el escudo europeo de sus ideas y luego, incluso, trató de trasladar sin éxito a la Argentina. Por eso, y otras cosas, lo ignoraron. El “bolchevique de salón”, apodo que él mismo usaba y que le dio título a mi libro sobre su figura, terminó por convertirse en un liberal a la norteamericana, colaborando incluso con el Partido Demócrata, pero apoyando, sin embargo, las rebeliones de Mayo del 68´.

En definitiva, era un hombre de varios mundos, relegado a las páginas blancas de la historia, algo que sin duda no le corresponde en absoluto y que esperamos que mi obra y nuevos aportes contribuyan a revalorizarlo a medio siglo de su muerte.

* Profesor Emérito de la UBA, autor de “Bolchevique de salón. Vida de Félix J. Weil, el fundador argentino de la Escuela de Frankfurt” (Editorial Debate, 2014). Premio nacional del Ministerio de Cultura de la Nación (2011-2014). Con la colaboración del tesista en Sociología, Yair Arce (EIDAES-UNSAM).

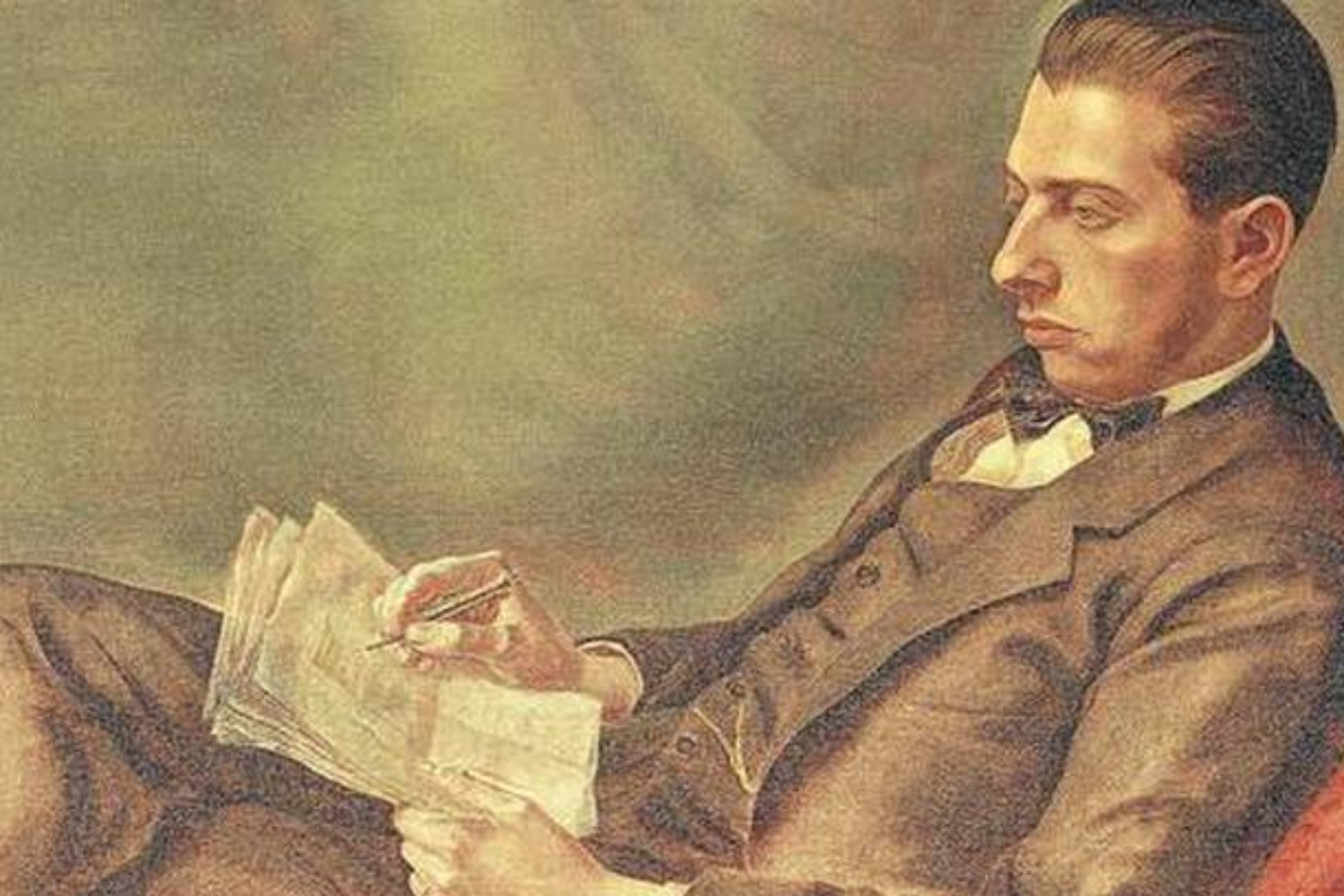

Imagen de portada: Retrato de Felix Weil del pintor alemán George Grosz.

Contenido relacionado:

La noche de los bastones largos y el exilio de los intelectuales. Entrevista a Mario Rapoport

El legado vivo de Norma Giarracca: una evocación a diez años de su partida

Licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia por la Sorbona de París, Mario Rapoport es profesor emérito de la UBA, investigador superior del CONICET y doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente dirige el Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET y la maestría en Historia Económica de la UBA.

Autor de numerosos libros y ensayos publicados en la Argentina y en el exterior —en países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Brasil, Italia y México—, también ha colaborado con artículos en revistas especializadas. Es vicepresidente de la Commission of History of International Relations, enseña en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y participa habitualmente en diversos medios de comunicación.

Su labor académica y de divulgación ha sido reconocida con importantes distinciones, entre ellas el Premio Bernardo Houssay a la investigación científica, el James Alexander Robertson Memorial de la Conference on Latin American History y el Premio Democracia al Pensamiento Argentino del Centro Cultural Caras y Caretas (2013).